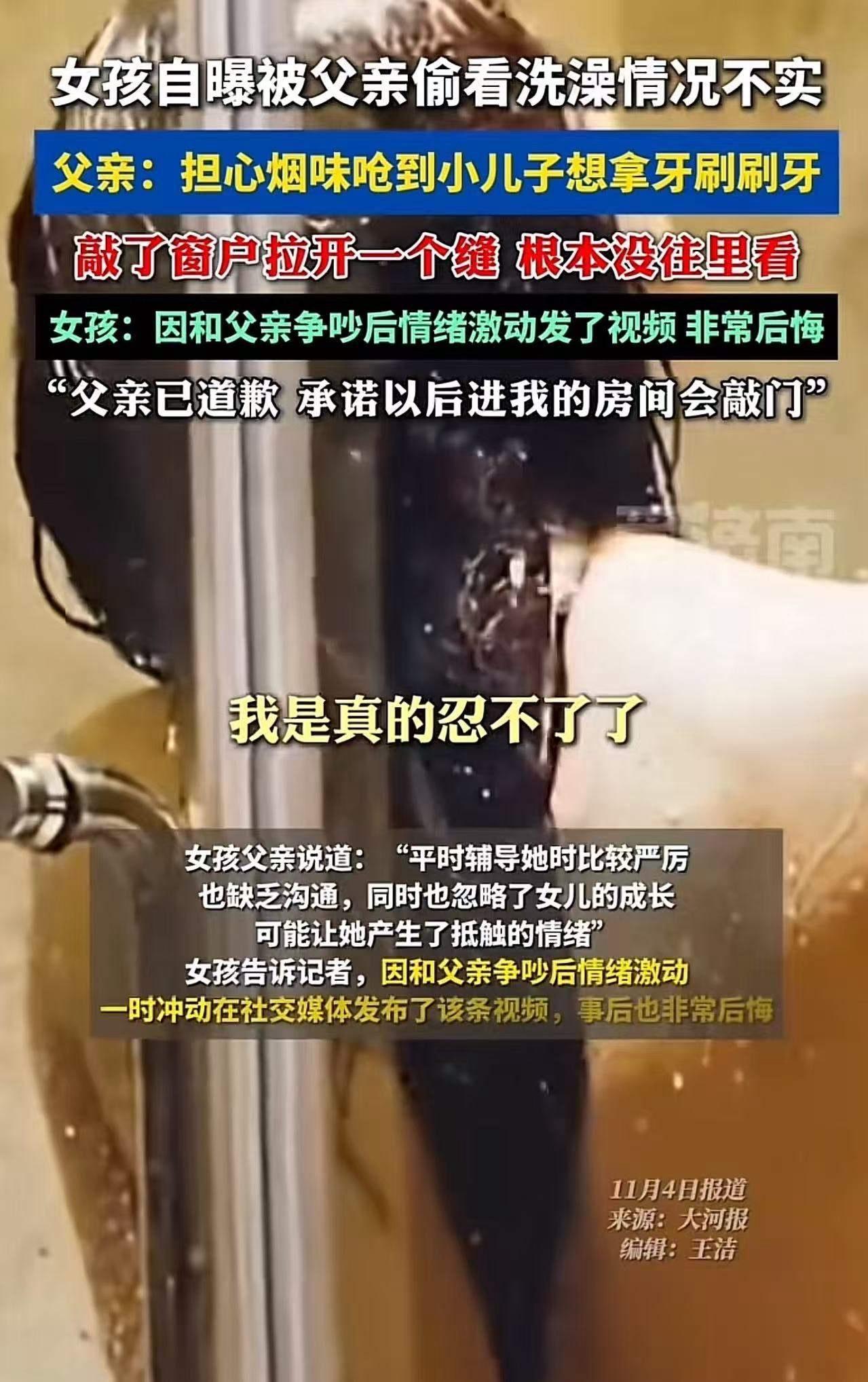

河南荥阳“父亲看女儿洗澡”事件:一场由家庭口角引发的舆论风波 2025年11月3日,一段名为“父亲四次看女儿洗澡”的视频在社交平台引爆舆论。视频中,一名女孩情绪崩溃地质问父亲:“进卫生间连门都不敲,四次都把我看光了!”其母亲也在旁附和“进女儿房间该敲门”,父亲则暴怒回应“恶心就恶心,我看你干啥”。这段充满火药味的画面迅速点燃公众对未成年人隐私保护的焦虑,但仅隔一天,荥阳市公安局与妇联联合回应称“视频内容不真实”,事件系家庭口角引发的误会。然而,部分网友仍质疑:若视频纯属虚构,为何母亲会附和指责?是否因外部压力才被迫澄清? 视频发酵:隐私争议触碰社会敏感神经 视频的传播力源于其精准击中了多个社会痛点: 1. 性别与隐私边界:女孩控诉父亲四次闯入浴室,直接触及未成年人尤其是女童性保护的核心议题; 2. 代际权利冲突:母亲“进房间该敲门”的附和,反映了传统家庭权威与现代个体权利意识的碰撞; 3. 父亲情绪失控:其“恶心就恶心”的暴怒回应,进一步激化了公众对“父亲是否越界”的猜测。 视频中提及的小区名称,更将私人冲突置于公共舆论的放大镜下。网友基于碎片化信息,迅速构建出“不负责任的父亲”与“受伤害的女儿”的叙事框架,甚至有热心人士根据定位报警。截至视频删除前,其播放量已突破千万次,评论区充斥着对父亲的谴责与对女孩安全的担忧。 官方回应:家庭口角误会被网络放大 11月4日,荥阳市公安局与妇联的联合回应为事件按下暂停键。警方证实已介入调查,并强调“孩子的安全绝对可以放心”;妇联则明确表示“视频内容不真实”,称系父女争吵后女孩冲动发布,事后已删除视频。 父亲方的澄清: 女孩父亲向媒体透露,事发时他站在阳台抽烟,因担心烟味呛到小儿子,欲拿牙刷刷牙。由于女儿正在洗澡,他敲了敲窗户并拉开缝隙示意递牙刷,“根本没往里看,东西递出来后就关上了窗户”。他承认平时辅导女儿时严厉,缺乏沟通,导致女儿产生抵触情绪。 女孩方的表态: 女孩承认视频系与父亲争吵后冲动发布,事后非常后悔。她表示父亲已道歉,并承诺“以后进门会敲门,尊重我的隐私”;自己也会“慢慢沟通,不再用极端方式处理问题”。 网友质疑:母亲附和与澄清的矛盾性 尽管官方与当事人均否认视频真实性,但部分网友仍持怀疑态度: 1. 母亲角色的矛盾:视频中母亲明确指责丈夫“进女儿房间该敲门”,若为虚构,母亲为何配合表演? 2. 细节补充的疑点:有网友发现,女孩曾在评论区补充“房间门锁坏过”“父亲让我喝可疑的水”等细节,这些“巧合”是否为真? 3. 压力下的澄清:是否因警方介入或舆论压力,父女才被迫统一口径? 对此,心理学专家指出,家庭冲突中“情绪上头时的夸张表达”与“事后冷静的澄清”并不矛盾。女孩在愤怒中可能将“一次未敲门”放大为“四次看光”,而母亲附和更多是出于对女儿情绪的安抚,未必认可其全部指控。至于“可疑的水”等细节,可能是青春期女孩对父亲控制欲的过度解读。 反思:家庭矛盾的“媒介化”风险 这起事件暴露了社交媒体时代家庭矛盾的“媒介化”困境: • 对未成年人的伤害:将隐私冲突公之于众,可能对女孩心理造成二次伤害,甚至使其成为网络暴力的对象; • 对家庭关系的破坏:父女矛盾经网络放大后,修复难度加剧,母亲也可能因“附和指责”陷入家庭信任危机; • 对社会资源的消耗:公众善意与执法资源被不实信息透支,可能削弱对真正需要帮助者的响应能力。 荥阳“浴室门”事件如同一面多棱镜,既照见了社会对未成年人保护的高度共识,也警示我们:在流量至上的时代,家庭矛盾的解决应回归沟通本身,而非诉诸公共舆论的审判。法律的归法律,家庭的归家庭,而流量,永远不应成为评判和解决家庭矛盾的标准。河南跳河事件 父亲过激行为 7孩子河里洗澡 洛阳儿童洗澡

![旗降了,075也走了[思考]仪式是昨天办的[并不简单]图源小红书烽火问鼎计划](http://image.uczzd.cn/17754489368137875372.jpg?id=0)