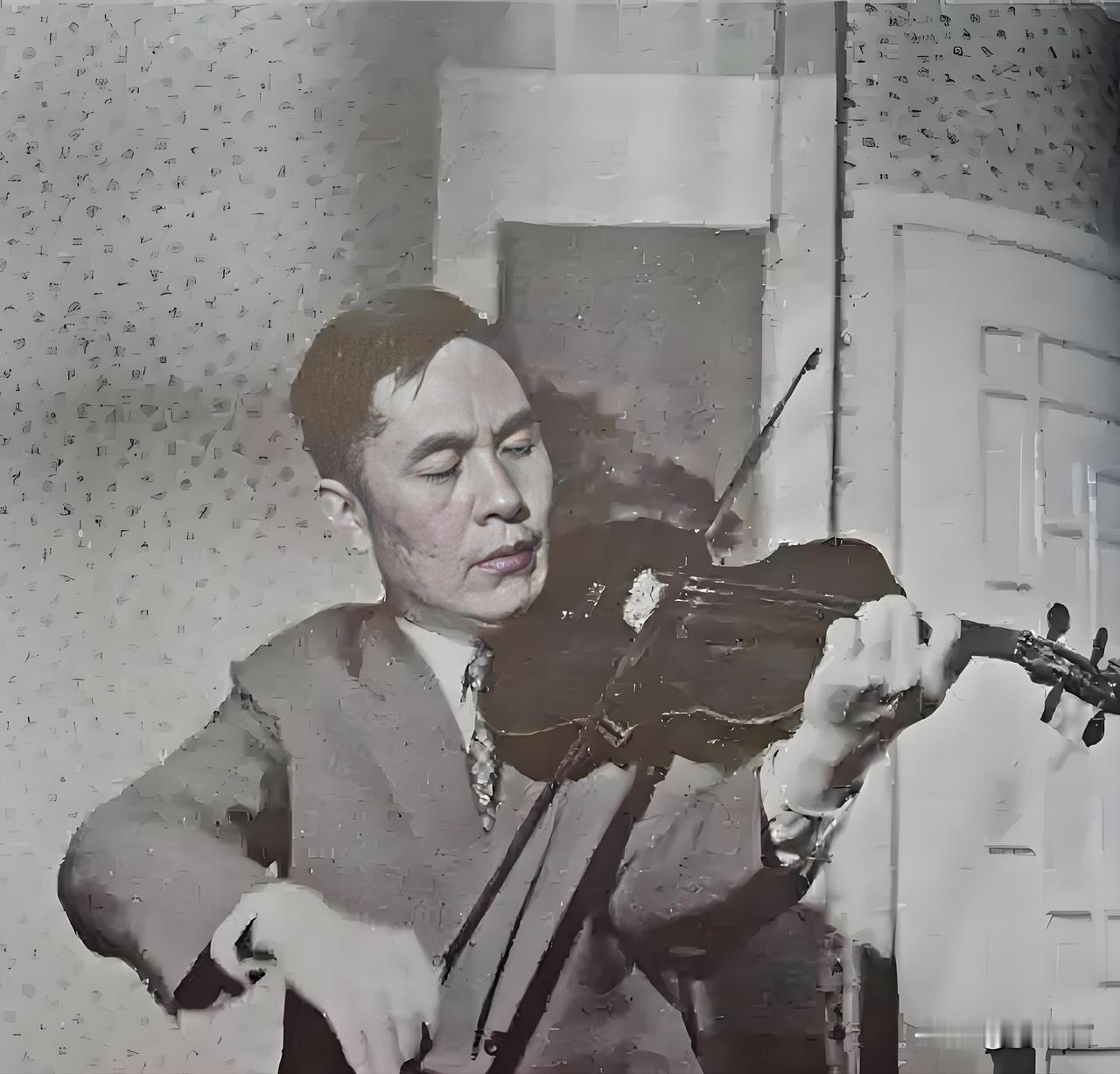

1967年,南海。一条小破渔船,摸黑往香港开。 船舱里,挤着一个后来被骂了几十年“叛国者”的男人。 他叫马思聪,写《思乡曲》的那个“人民音乐家”。 谁能想到,写出“一杯土酒心已醉,梦回故园几度飞”的人,会被逼到深夜逃亡的境地。彼时的马思聪,早已不是单纯的音乐人,他的《思乡曲》曾是无数游子的精神寄托,他的小提琴声曾在人民大会堂回荡,可这样一位被时代捧上过顶峰的艺术家,却在特殊年代里遭遇了难以想象的冲击。 抄家、批斗、无休止的审查,把这位温文尔雅的音乐家逼到了绝境。他的乐谱被付之一炬,心爱的小提琴被砸得粉碎,就连家人也受到牵连,日日活在恐惧之中。有人说他是“资产阶级反动学术权威”,有人骂他“脱离人民”,可这些人忘了,他的音乐里全是对这片土地的深情,《内蒙组曲》里的草原辽阔,《春天大合唱》里的生机盎然,哪一个不是源于对人民的热爱? 逃亡的渔船在浪涛里颠簸,马思聪蜷缩在船舱角落,怀里紧紧抱着仅剩的一把小提琴。海风带着咸腥味钻进衣领,他望着漆黑的海面,心里该是何等的绝望与迷茫。一个把家国情怀刻进旋律里的人,却要背着“叛国”的骂名远走他乡,这本身就是时代的悲剧。 抵达香港后,他辗转去往美国,从此开始了漫长的流亡生涯。在美国的日子里,他从未停止创作,可每一首曲子里都藏着挥之不去的乡愁。《阿美组曲》里的旋律带着对故土的眷恋,《双小提琴协奏曲》里的音符满是孤独与怅惘,他用音乐诉说着对祖国的思念,却再也没能踏上故土。 直到1985年,平反的消息传来,“叛国者”的帽子终于被摘掉。可此时的马思聪已经垂垂老矣,身体早已被多年的颠沛流离和思念折磨得不堪重负。1987年,他在费城病逝,临终前还在念叨着家乡的荔枝树,念叨着广州的骑楼老街。 有人说他不该逃亡,该坚守到底。可设身处地想一想,当艺术被践踏,人格被侮辱,连基本的生存都成了奢望,逃亡或许是他唯一的选择。他不是背叛者,而是被时代误伤的追梦人。他的逃亡,不是对祖国的抛弃,而是对艺术尊严的坚守。 马思聪的悲剧,是那个特殊年代里无数知识分子的缩影。他们有才华、有情怀,却在时代的洪流中身不由己。幸运的是,历史最终给了他公正的评价,他的音乐重新被人们铭记,《思乡曲》依旧在无数人的耳畔回响,提醒着我们,艺术不分国界,但艺术家永远心系故土。 那位在南海浪涛中逃亡的音乐家,用一生诠释了什么是对艺术的执着,什么是对祖国的深情。他的故事,不仅是一段个人的悲欢,更是一个时代的印记。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。