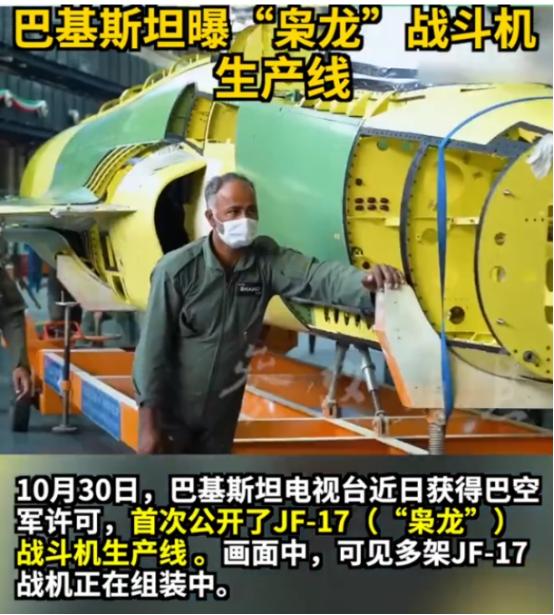

巴基斯坦彻底炸锅,他们居然把“枭龙”战斗机的生产线全拍了出来,这简直是把自家的“后厨”掀给全世界看。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! “枭龙”战斗机,英文名JF-17,是巴基斯坦与中国联合研发的一款轻型多用途战斗机。 自2003年首飞以来,这款飞机就一直被巴方宣传为能够满足本国空军作战需求,同时还具备出口潜力。长期以来,关于枭龙战机的生产线、制造工艺和供应链等信息一直处于相对保密状态。 毕竟,这种军工技术可不是随便展示的家常便饭,尤其是在国际军火市场上,技术保密就是国家竞争力的一部分。 然而,这次巴基斯坦却做出了完全不同的选择。他们通过官方媒体、社交平台以及新闻报道,公开展示了整个生产线的运行状态。 工人们在组装飞机,零部件摆放整齐,流水线井然有序,甚至连某些核心部件的制造工序都被清楚拍下。 这一举动,无疑是一种极高调的“明厨亮灶式”宣传,把原本封闭的军工后厨彻底展示在全世界面前。 为什么巴基斯坦会做出这样的举动?表面上看,这是一次技术自信的展示。过去几年,枭龙战机已经成为巴基斯坦空军主力之一,并出口到一些国际市场。 公开生产线,不仅可以向国内民众展示本国制造能力,也能向潜在买家证明,巴基斯坦完全有能力生产和交付成品战机。 另一方面,这也可能是一种国际市场策略。在军火交易中,买家除了关心飞机性能,更在意交付能力和制造可靠性。 很多时候,潜在客户更愿意买“看得见生产线”的产品,因为这意味着供应链透明,生产能力真实可靠。 通过公开生产线,巴基斯坦实际上是在告诉世界,我们的枭龙战机不仅好看,买得到,而且我们有成熟的制造体系支撑交付。 但这样做也并非没有风险。先是技术外泄的风险。虽然巴基斯坦没有公开最核心的设计图纸或控制软件,但生产线的整体布局、零部件加工方式、装配流程等信息都被外界清楚看到。 对一些技术敏感国家或潜在竞争对手来说,这些信息足以帮助他们分析飞机制造工艺,甚至可能成为逆向工程的参考。军工领域向来是“守口如瓶”,一旦展示过多,就等于在无形中把竞争优势暴露给全世界。 这也涉及市场博弈。国际军火市场竞争激烈,中国、俄罗斯、美国等都有成熟的战斗机出口业务,而巴基斯坦的枭龙战机本身定位中低端市场,价格优势和交付能力是重要卖点。 公开生产线,无疑是巴方在和潜在买家打心理战:你看,我们生产能力杠杠的,不用担心交付问题。但同时,这也可能引起现有客户或竞争对手的不满,甚至触发价格战和市场策略调整。 从国内角度来看,这次高调展示也是政治和民心的一种考量。巴基斯坦在近几年面临多重挑战,经济压力大、社会矛盾多、对外军事依赖高。 在这种背景下,通过展示自主生产的战机,不仅可以增强民众对国家防务能力的信心,也能在国际舆论中获得“强国形象”,塑造一种即便是小国,也能在特定领域实现自主创新和制造的认知。 当然,也有人会质疑,这种高调的展示是否有些冒险。在军工行业,保密是金字招牌,越是核心技术,越不可能轻易公开。 巴基斯坦此举虽然展示了信心,但也像是在走钢丝,一边是对外宣传和市场开拓,一边是防止技术泄露和战略竞争被削弱。如何平衡这种关系,将直接影响枭龙战机在国际军火市场的长期竞争力。 从战略层面看,这次公开生产线还有一个深远意义,它向世界传递了一个信号,巴基斯坦已经不再仅仅依赖进口和合作,而是逐渐具备独立制造能力,能够承担完整的战机生产和交付。 对于周边国家和潜在对手来说,这是一种新的军事存在感的展示,也是在向外界表明,巴基斯坦在某些高端装备上,正在走自主可控的道路。 可以预见,未来一段时间内,枭龙战机的国际关注度可能进一步上升,而巴基斯坦在军工自主化道路上的步伐,也会因为这次高调展示而被外界密切观察。如何在展示能力的同时保护核心技术,将是巴基斯坦不得不面对的挑战。 巴基斯坦的这一动作,简单来说,就是把自己的“后厨”掀了出来,让全世界都看到了他们的制造实力和市场野心,同时也留下了悬念,在亮出手牌的同时,他们能否守住底牌? 这场军工“明厨亮灶”的秀,不仅震惊了军工圈,也给各方带来了深刻的思考,技术自信和战略风险,有时候只是一线之隔。