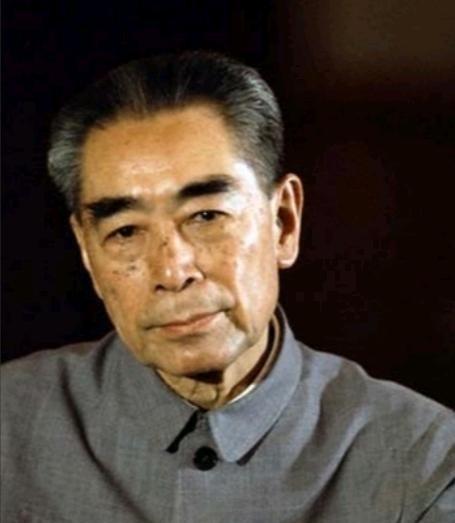

1976年,周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“你们这是什么意思?怎么拿出这样的衣服?你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?!” 周恩来1898年出生在江苏淮安一个书香门第,早年家里还过得去,可没多久就败落了。母亲和养母接连去世,他跟着伯父周贻赓到处搬家,从淮安到淮阴,再到清江浦,颠沛流离中开始求学。幼年在私塾里读四书五经,打下扎实基础,养成爱看书的习惯。十来岁时北上,先在东北铁岭上小学,接触新学堂教育,后来转到奉天关东模范学校,继续念书。 1913年周恩来考上天津南开学校中学部,那儿纪律严,课程全,强调德智体全面发展。他在那儿积极参加学生会活动,编校刊,组织演讲,显示出领导才干。1917年毕业后去日本留学,在东京备考高等学校期间,读了不少社会主义书籍,对社会问题思考越来越深,但没考上大学,就靠自学坚持下来。1919年回天津,正赶上五四运动,他组织觉悟社,推动学生联合会工作,还关注妇女权益问题。 1920年周恩来参加勤工俭学去法国,在巴黎接触马克思主义,结识一批革命青年。1921年加入中国共产党,成为早期党员。次年去德国,继续学习并联络党务。1924年回国,任黄埔军校政治部主任,负责思想教育,推动国共合作。在军校期间,他组织学员讨论时事,培养革命意识。 战争年代周恩来组织南昌起义,领导城市地下工作,并在中央苏区担任重要职务。1931年后进入中央领导集体,处理党内事务。抗日时期驻重庆,从事统战外交,与各方代表谈判,维护抗日统一战线。解放战争中协调东北战场,指挥后勤保障,推动战役胜利。新中国成立后任政务院总理兼外交部长,主持经济恢复,处理外交关系。1954年后继续总理职务,参与第一个五年计划,推动工业基础建设。1972年查出膀胱癌,坚持工作到1976年1月8日去世,享年78岁。 周恩来一生工作到深夜,生活上却特别节俭。衣服穿旧了补补再穿,西花厅的木椅坐得发亮。吃饭不剩菜,叮嘱身边人保存剩余食物。这种作风影响了很多人,包括身边的警卫员。 1976年1月8日周恩来去世,韩宗琦作为北京医院副院长,主管遗体处理。他原本是警卫员,后来调到医院工作。工作人员从周恩来衣柜取出衣服,用旧紫布包好送到北京医院地下冷藏室。韩宗琦打开包袱,看到一件旧衬衫,布料泛黄,领口发白,袖口磨损严重,补丁好几处。 韩宗琦一看衣服状况,就发火了。他质问工作人员为什么用这种旧衣,跟随周恩来多年却这样处理。工作人员解释,这是周恩来留下的最好一件,符合他生前要求。周恩来平时对衣物不讲究,破了就缝补,继续用在工作中。办公室那把木椅用了几十年,表面磨得光滑。饮食上,他总把剩饭剩菜留着,避免浪费,身边人都习惯了这种做法。 韩宗琦听完后,不再坚持。他按要求为遗体穿上这件衬衣,用别针固定领口,确保整齐。理发师朱殿华接着处理遗容,先刮胡子,再梳理头发。朱殿华是北京饭店的师傅,给周恩来理发20多年,这次是最后一次。整个过程严格按照医疗规范进行,保持遗体干净。 这事儿反映出周恩来对自己的严格要求。他不光在工作上拼命,在生活细节上也坚持原则。衣服的事儿不是偶然,而是他一贯作风的体现。很多人后来知道后,觉得这才是真正为人民服务的样子。 1月10日至11日,党和国家领导人与群众代表到北京医院告别遗体。队伍在走廊排长龙,大家有序瞻仰。1月11日在人民大会堂举行正式告别仪式,会堂布置简单,遗体放在大厅中央,四周花圈环绕。各地民众赶来,瞻仰遗容。 1月15日灵车从人民大会堂开往八宝山火葬场。长安街两边站满群众,车队缓缓通过,大家静静注视。火化后,骨灰按周恩来遗愿撒入北京上空、密云水库、海河和黄河。从飞机上均匀散落,不留任何痕迹。 韩宗琦继续在北京医院工作,主管口腔科,完善科室结构,直至退休后低调生活。朱殿华晚年常回忆给周恩来理发的经历,视之为重要责任。周恩来的作风影响了后人,很多人从这事儿中看到简朴的意义。