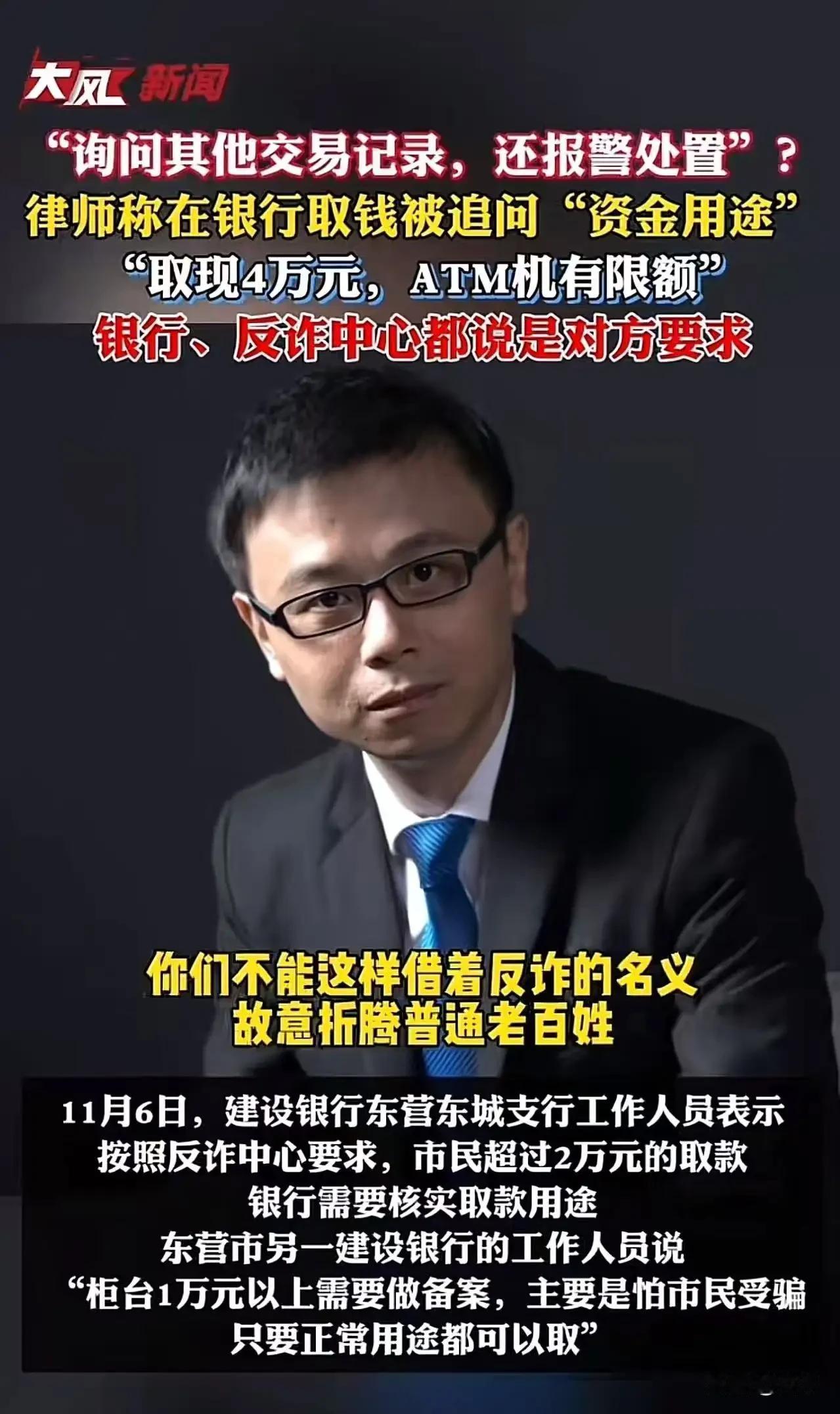

银行这次碰到硬茬了!山东东营,一名律师去银行取4万现金,本以为这只是一次普通的取款操作,却没想到迎来了一场意想不到的“风暴”。银行工作人员在操作过程中,追问了资金用途,甚至试图逼问律师“这笔钱干嘛用”。律师当场感到被侵犯了隐私权,坚决拒绝透露用途,然而银行却不依不饶,直接报警,将事情推向了风口浪尖。 这件事看似普通,却折射出一个深层次的社会问题:在金融机构与客户的关系中,隐私到底该由谁来保护?银行的追问是否合理?还是说,银行在追求风险控制的名义下,逐渐越界,变成了“隐私的侵略者”?律师的反应,代表了许多人的心声——我们都希望自己的隐私得到尊重,尤其是在这个信息爆炸、个人信息频繁被泄露的时代。 更令人唏嘘的是,事情闹到最后,银行领导不得不低头道歉,试图平息这场风波。但律师却表示,这还远远没有结束。因为,他不仅要维护自己的权益,更要引起公众对个人隐私保护的重视。这不仅仅是一场关于一笔钱的争执,更是一场关于我们每个人都应该拥有的隐私权的斗争。 从这个事件中,我们可以看到,银行和其他金融机构在“风险控制”与“客户权益”之间的界线似乎变得模糊。隐私保护,究竟是法律赋予的权利,还是商业的“可有可无”?在这个信息时代,个人隐私像一块脆弱的玻璃,一不小心就会被打碎。而那些试图“追问资金用途”的行为,似乎正是在不断试探这块玻璃的承受极限。 这起事件引发了网友们的热烈讨论。有网友留言:“银行追问资金用途,这不是在越界吗?隐私难道就这么不值钱?”也有人说:“律师维护隐私的权益,是在为我们每个人争取一份尊重。”这让我们不得不反思:在金融的世界里,隐私到底应该被如何保护?银行的“追问”到底是出于合理的风险控制,还是在侵犯个人的底线? 或许,这次事件的背后,隐藏着更大的隐忧——在追求效率和安全的同时,我们是否还在守护那份属于每个人的私密空间?我们需要的不仅仅是银行的“低头道歉”,更是制度的完善和法律的保障,让每个人都能在金融世界里安心、自在地生活。 这场“风波”还远未结束,但它带给我们的思考,却值得每个人深思。我们都希望,未来的金融环境,能在安全与尊重之间找到那个平衡点。而这,或许就从我们每个人的维权意识开始。农行取钱 储户取钱