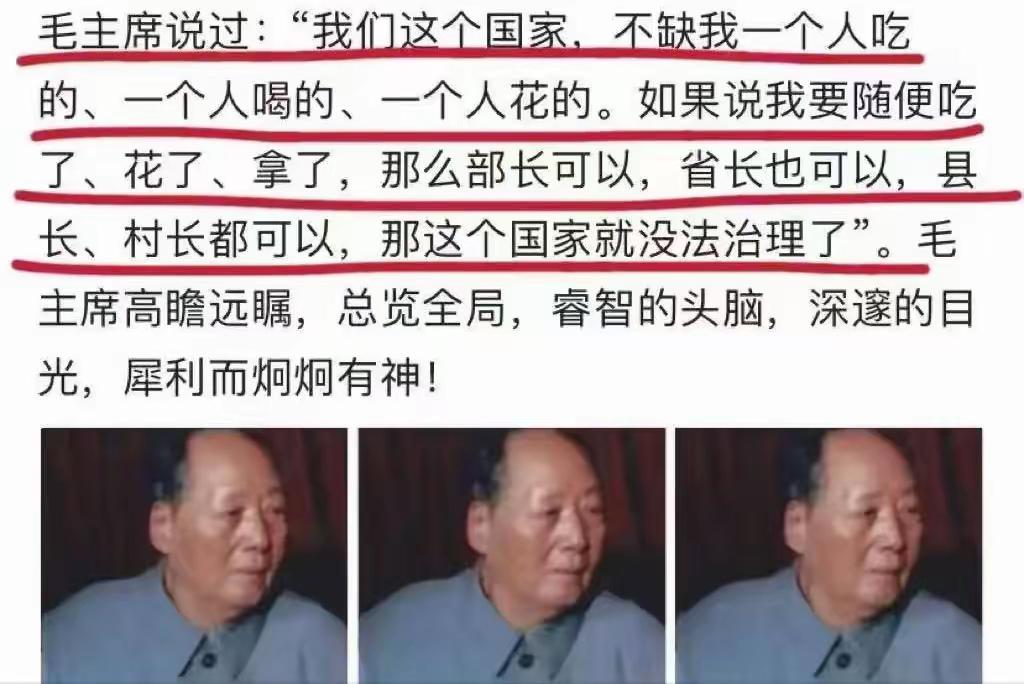

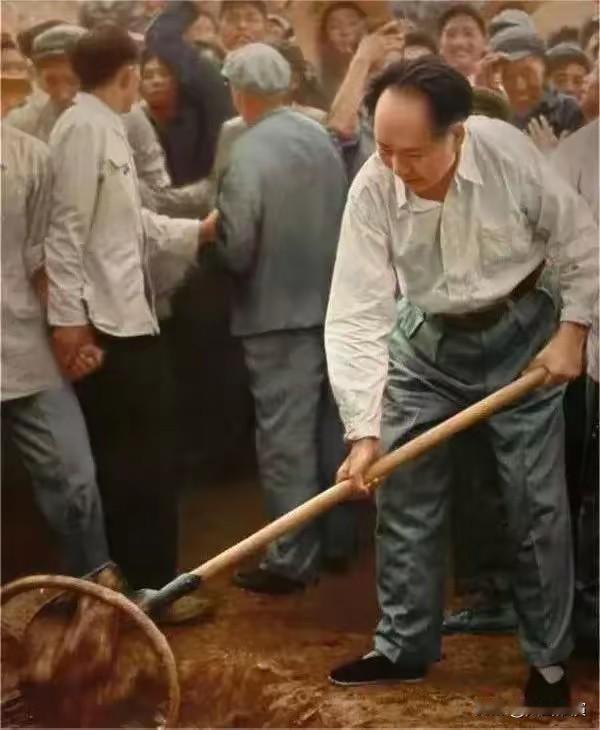

毛主席为啥把大寨和陈永贵捧得那么高? 很多人以为是粮食打得多,其实大错特错!真正的原因,藏在两个字里:“骨气”。 在中国近现代史上,有一个村庄的名字被写进了国家的记忆,那就是山西大寨,提起大寨,很多人下意识地想到丰收、粮食产量、农业标兵。 但如果你真以为毛主席看中的是那几亩地打下的几万斤粮食,那就真是走了眼。毛主席真正看重的,是两个字:骨气。 当时中国刚刚走出三年自然灾害的阴影,国际上封锁不断,内部困难重重。 这个时候哪怕是一个村庄,只要能挺住不靠救济、不喊困难,还能自己干出个样子来,那就是榜样,大寨恰好就是这样一个地方。 它位于山西昔阳县,地处太行山区,海拔超过1100米,地势是“七沟八梁一面坡”,简单说就是山多地少、土薄石头多,连牛都不愿意在这儿转悠一圈。 解放前,这里是出了名的穷,讨饭的多、卖孩子的多、逃荒的也多,可就是这么个地方,硬是靠着一锄头一双手,把荒山变成了梯田,把一穷二白的烂摊子变成了全国农业的“旗帜”。 关键人物陈永贵,原本是个普通农民,后来当上了村支书,他做事不讲花架子,说干就干。 1953年起他带着村里人开始改地造田,五年里光是垒石坝就搞了180多条,还修了300亩梯田,把七条冲沟治理得服服帖帖。 最牛的一战是“狼窝掌”,三次失败都没趴下,硬是搞出个“拱形坝”来,把洪水给驯服了。 大家可能不知道,大寨的这些活,没花国家一分钱,他们向国家上交公粮、社员吃饭、生产投资一项不少,连救济都没要,这不是逞能,而是有骨气,“我们不靠别人,靠自己”。 1963年大寨遭遇特大洪灾,七成都塌了,田也冲毁了,十年心血毁于一旦。 换其他村,早就等着国家拨款赈灾了,可陈永贵带头喊出“三不要”:不要救济粮、不要救济款、不要救济物资。 同时还喊出“三不少”:公粮不少交、口粮不少吃、生产投资不少花,你说这是不是硬骨头?老百姓也没怨言,反而昼夜加班干,一年后粮食产量反超到40万斤。 这种“宁可吃糠咽菜,也不伸手要饭”的精神,到了毛主席耳朵里,自然是格外动心。 当时的山西省委第一书记陶鲁笳在1964年把大寨的事迹汇报给毛主席,毛主席听得特别仔细,连“陈永贵识不识字”都追问了好几次。 他不是关心识字多少,而是看重这个人有没有办法、有担当、能不能带头干事。 毛主席最看重的,从来不是数字上的漂亮账,而是有没有那股子不服输、不靠人的劲头。 他说过一句话,“要自力更生,要像大寨那样”,这句话不是讲给山西听的,是讲给全国听的。 因为在那个年代,中国不能靠别人吃饭,也不能指望别人来搞建设。大寨的做法,正是毛主席所需要的国家精神样板。 到了1966年,中共中央正式发出“农业学大寨”的号召。全国各地都开始学大寨,学的不只是怎么修梯田,更是学那股子“咬牙坚持、不要国家一分钱”的意志。 当然,大寨的故事也不是一帆风顺。到了特殊时期,学大寨的运动被搞得有些偏,成了“以阶级斗争为纲”的样板化操作,反而掩盖了它最初的精神内核。 陈永贵后来进了中央当副总理,但到了1980年,他主动辞职,大寨也一度陷入沉寂。 可骨气这个词,不是随着人走了就没了。1991年,郭凤莲重新回到大寨,带队搞乡镇企业发展。 到了今天,大寨已经不再是那个靠锄头翻山的村庄,而是有50多种自主品牌产品,2021年集体经济收入破了亿元。靠的不是运气,还是骨气,把“靠自己”变成“走出去”。 很多人说,大寨已经是过去式了。但你去看看重庆的下庄村,毛相林带着村民在悬崖上凿出“绝壁天路”,不也是继承了大寨的做法? 我国最高领导人也曾强调,要把艰苦奋斗精神纳入中国共产党精神谱系,这里的“艰苦奋斗”,说白了,还是那两个字:骨气。 毛主席当年看中大寨,不是因为它产量高,也不是因为它地理位置特殊,而是因为它在最难的时候,没倒下,反而站得更直。 一个国家、一个民族,要想走得远,不靠风口,不靠运气,靠的是骨气。大寨给出的答案,今天依然不过时。 信息来源: 一份发自大寨的《内参》——光明网

良军

大寨精神就是愚公移山和艰苦奋斗的精神,它激励了一代人走自力更生、奋发图强的道路,它留给后人的宝贵财富是中国走向繁荣昌盛的精神图腾,当年的大寨精神和当今的“不忘初心、牢记使命”有着异曲同工、一脉相承历史意义。

用户43xxx86

说得对!毛主席立起了中国人的骨气!

美丽人生

有了这个大寨精神,独立、担当、有骨气,在自己的能力范围内,没有干不成的事。

6689

骨气,自力更生丰衣足食,真的是一个人立世的根本。

用户17xxx96

骨气精神的动力

用户89xxx20

所以那代人多拿点退休金有什么问题?

天涯独潇

人是应该有点信仰和精神追求的!

云之恋

有骨气,大寨精神永不倒!

潇潇

对!骨气!有了骨气,自力更生,困难条件下自给自足,战天斗地的精神才是那一代中国人所具备的精神,才是值得弘扬和倡导的东西。

鹰城泉友

毛主席在全国树立了正确的观念

巫军

骨气要有,自力更生也要。但眼光要远大。要发展科技,科技才是第一生产力,科技才能推动社会发展!

紫气东来

今天才理解了大塞精神的真正内涵