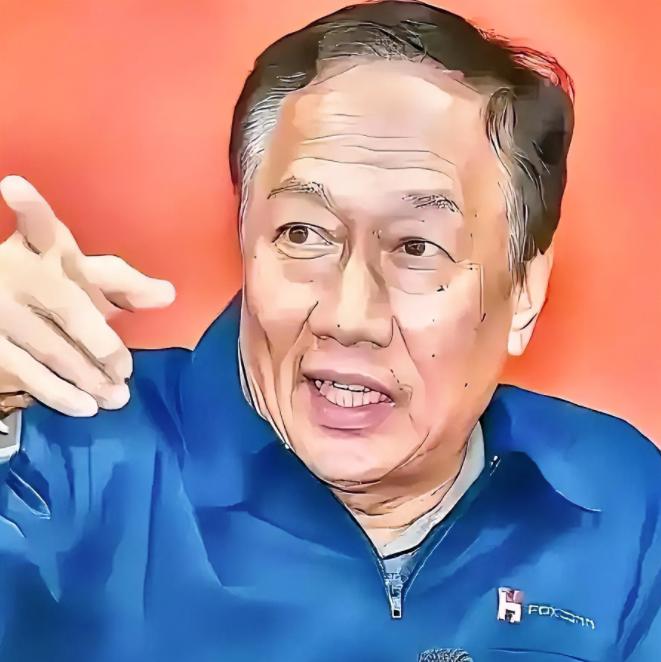

近来,郭台铭在接受媒体采访时掷地有声地抛出一番话:“没有大国支持的政权注定会沦为他国的殖民地,比起惨淡收场,我宁愿选择依附于大陆。”这话初听带着点刺耳的直白,却藏着这位商界大佬摔过跟头后的通透感悟,更折射出两岸关系里最朴素不过的现实逻辑。 郭台铭这句采访发言,与其说是看透现实的表态,不如说是摔够跟头后才认清的真相 —— 他如今总算明白,不是他成就了富士康的商业帝国,而是大陆的土壤、政策和市场,一步步把他推向了商界顶端。 早年间富士康刚到大陆时,完全是 “从零起步” 的扶持。 深圳政府特事特办,厂房、水电一路绿灯,连招工都帮着协调。后来进军郑州,当地直接划出 10 平方公里土地,相当于 1400 个标准足球场,还送上 15 亿美元建厂补贴,投产前五年全免企业税和增值税,后续五年再减半。 为了赶工期,管委会工作人员睡了一个月办公室沙发,2000 工人三班倒赶建厂房,甚至争取到中部六省第一家综合保税区,让进出口成本直接减半。 那些年大陆给的红利远不止这些。 富士康 17 家公司被认定为高新技术企业,税款也相对减少,2022 年光这一项就省下十几亿税费。 各地政府还帮着定向培养技术工人,高峰期带动 500 万个就业岗位,周边 200 多家配套企业扎堆,深圳半径 50 公里内就能凑齐 90% 的 iPhone 零部件,上午下单下午就能送达。 翅膀硬了之后,郭台铭开始想着 “向外闯”。 高调宣布投资 100 亿美元在美国建工厂,特朗普都亲自站台,结果环保审批卡了大半年,工人不愿加班,最后只能缩减投资,2025 年干脆以 27 亿元甩卖工厂,前后亏了 17 亿美元。 转头扎进印度,累计投资超百亿美元,却遭遇核心技术团队被本土企业挖走,80% 的零部件还得从大陆进口,供应链成本暴涨 10 倍,生产效率连大陆工厂的六成的达不到。 海外接连碰壁的同时,大陆市场始终是他的 “避风港”。 郭台铭曾经说过 “要与中国脱钩”,甚至计划把 3000 亿产能搬到印度,可现实狠狠打了脸。 他终于看清,大陆的优势从来不是单纯的低成本,而是梯队式的工程师人才、“一小时通关” 的物流效率、全链条的产业配套,还有 14 亿人的庞大市场。 苹果 CEO 库克都承认,中国工人的专业技能和纪律性,是美国、印度难以比拟的。 大陆从来没要求谁 “依附”,只是提供了最公平的发展环境。富士康在大陆上市后,融资成本比境外低一半还多,2023 年研发投入同比增加 23%,靠的就是大陆资本市场的支持。 郑州的灯塔工厂实现全自动化生产,效率提升 102%,这背后是大陆制造业升级的大趋势在托底。 郭台铭的醒悟,其实是所有台商的镜子。 两岸同根同源,大陆的发展从来不是谁的 “施舍”,而是共同的机遇。他用几十年的经历证明,脱离大陆的产业链,再大的企业也难站稳脚跟;扎根这片土壤,才能迎来真正的长远发展。 做人做事不能忘本,做企业更要认清大势。大陆成就了富士康,也成就了郭台铭的商业传奇,这份相互成就的缘分,藏着两岸融合的必然逻辑。 背靠大树好乘凉,大陆这片土壤,才是企业行稳致远的根基 —— 顺势而为方能共赢,同心同行方有未来。

10xxx88

以前湾湾有美国在背后撑腰,还能折腾一阵子,现在美国彻底蔫了,湾湾自然也就蹦跶不起来了