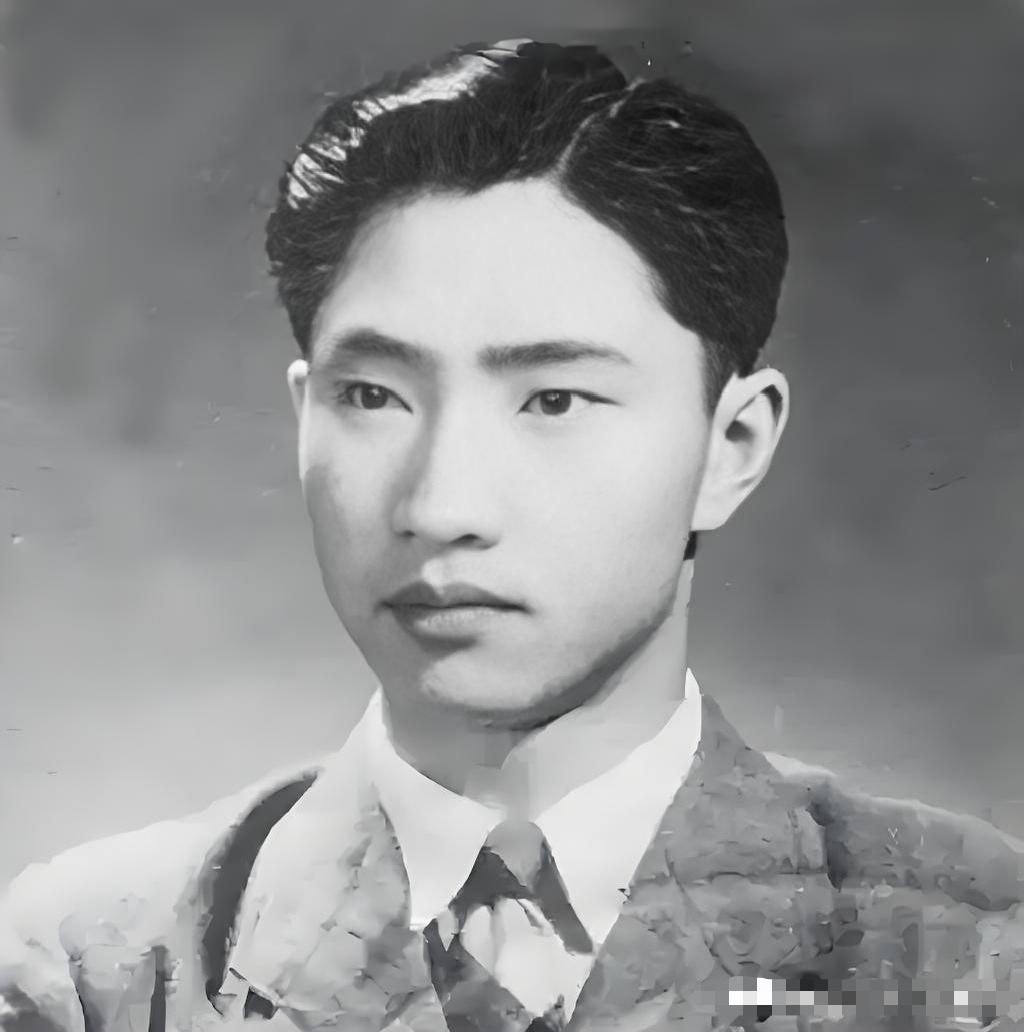

吴石将军牺牲后,蒋经国以为台湾的共产党清理干净了,但他没想到的是,曾在三野从事隐蔽工作、后来两度赴台执行任务的刘光典,不仅在他眼皮子底下坚持斗争多年,更用生命守住了共产党人的信仰底线。 1950年3月,吴石将军在台北马场町就义,蒋经国在清查报告中宣称“台湾共党核心已除”。他不知道,三个月前,曾在三野负责隐蔽战线的刘光典已悄然登岛,带着吴石未完成的情报使命潜伏。 这位戴着眼镜、看似文弱的情报员,此后四年在严密监控下屡次传递关键信息,成为蒋经国的“眼中钉”。 吴石牺牲后,蒋经国主导的“国防部保密局”启动“全岛赤色清查”,仅1950年就逮捕疑似地下党员1100余人,建立“邻里互保”制度,每户出入都需登记,陌生人租房需三名本地保人。这种高压下,连普通亲友往来都小心翼翼,何况传递情报。 他首次赴台为1949年11月,任务是搭建基层情报站,当时吴石为其提供“商人”身份——台北“源通贸易行”经理。 1950年吴石暴露后,他撤回大陆,仅三个月便携带新联络密码再度登岛,依托的正是首次赴台时发展的三名本地联络人。 刘光典的潜伏技巧,蕴含着当时隐蔽工作的专业逻辑。依据解密的三野隐蔽战线档案,他采用三项核心策略: 一是“身份固化”,从不轻易更换职业,甚至主动参与当地商会活动,以“生意亏损”为由减少社交,规避怀疑; 二是“情报碎片化”,将美军在台军事部署、国民党军调动等信息,拆解为“货物清单”“价格波动”等商业暗语,通过渔船走私传递,单次传递内容不超过20字; 三是“应急转移机制”,在台北、基隆、高雄各设一处“安全屋”,每处配备独立联络人,彼此互不相识。 1952年“高雄军港情报案”,最能体现其情报价值。当时美军第七舰队常驻高雄港,蒋经国宣称“港口防御固若金汤”。刘光典通过任职港务局杂役的联络人,摸清美军舰艇轮换规律、物资补给时间,甚至记录下关键舰艇的雷达型号。 这些情报经渔船传递至大陆后,解放军海军据此制定针对性应对方案。多年后美军解密档案显示,当时美方已察觉“情报可能泄露”,却始终未能锁定泄密源头,只得频繁调整部署时间。 吴石身为国民党中将,虽易接触核心情报,但目标显著;刘光典则扎根基层,依托“小人物”搭建情报网——港务局杂役、菜市场摊贩、渔船船长,这些群体看似普通,却能接触最真实的军事动态。 保密局清查重点始终聚焦官员、知识分子,对“小商人”“小职员”关注度不足,这正是刘光典的“生存空隙”。 1954年的暴露,并非因他自身失误,而是联络人叛变,根据台湾“国家档案馆”解密的审讯记录,高雄联络人陈某被捕后,供出“源通贸易行”的线索。 保密局出动20余名特工包围他的住处时,刘光典正在烧毁情报,听到动静后他没有硬闯,而是从后窗翻出,藏进附近的甘蔗地。 此后四十多天,他靠农民接济躲避搜捕,这段经历被很多人误传为“独自荒野求生”,实则是当地群众受其之前帮助,主动为他掩护——他曾用“生意盈利”的名义,资助过附近村庄的私塾,赢得村民信任。 被捕后的审讯,更显信仰的力量。蒋经国亲自批示“务必撬开其嘴”,保密局动用了老虎凳、辣椒水等酷刑,刘光典始终只说“我是做买卖的,不懂什么政治”。 档案记载,他在狱中写下简短遗书:“吾事已了,勿念。家国安宁,吾愿足矣。”没有豪言壮语,却道尽初心。1959年2月,他在马场町就义,年仅40岁,直到2003年,通过两岸史学界合作,他的烈士身份才被正式确认,遗骸迁回大陆安葬。 1950年代,美国出于冷战需求,加大对台军事援助,国民党也依托美国构建防御体系。刘光典这类基层情报员的任务,就是撕开这个体系的“缝隙”,获取美军与国民党军的联动信息。 他的存在证明,即便高层情报线受损,基层网络仍能发挥关键作用,这也是当时大陆在台海博弈中掌握主动权的重要原因之一。 1950年代的台海,是美苏冷战的“东亚焦点”,美国试图将台湾打造成“反共前哨”,刘光典传递的美军在台部署情报,直接影响中美在台海的战略博弈。 当时美国《纽约时报》曾报道“台湾出现神秘情报泄露”,却始终无法锁定目标,侧面印证了刘光典工作的专业性。 如今,台北马场町纪念公园内,刘光典的名字与吴石并列刻在英烈墙上。很多人参观时会疑惑,为何这位“小商人”能与中将同列?答案就在他四年潜伏生涯的细节里:不是身居高位才叫英雄,那些扎根基层、在平凡岗位上坚守信仰、传递希望的人,同样是民族的脊梁。 蒋经国以为清理了“大角色”就稳操胜券,却忽略了最坚固的防线,永远是普通人心中的正义与信仰。 他用生命证明,信仰不是挂在嘴上的口号,而是危难时不退缩、酷刑下不低头、绝境中守初心的行动。在今天的台海语境下,这样的故事更能让我们读懂,两岸同胞心中的民族认同,早已在无数英烈的坚守中,埋下了最深的根基。