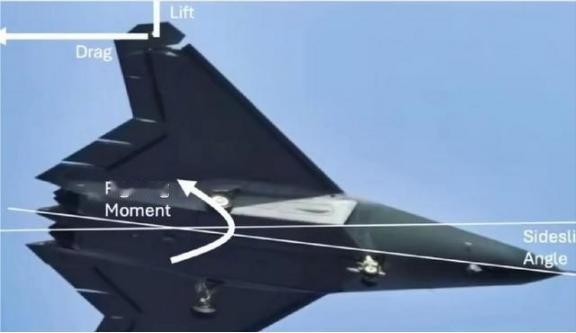

300多天了,外媒终于理解东大为什么要发展歼50,因为这种气动布局的横向稳定性极差,且仰飞失速的风险很高,但是驯服了全动翼尖,问题能变成优点。 沈阳上空,一道无尾银影悄然掠过云层,翼端关节微微偏转,瞬间化解了气流侧滑的隐患。这架歼-50,藏着多少技术谜题?从设计初衷到实战潜力,它如何让质疑声渐消? 说起歼-50,得从中国航空工业的积累讲起。孙聪,1961年生于山东寿光,早年对飞机情有独钟。高考进北京航空航天大学,专攻飞机设计,1983年毕业直奔沈阳飞机设计研究所,当助理工程师。那时候,他埋头风洞测试和绘图,帮着优化歼-8系列的稳定性。90年代,转战歼-11项目,负责气动计算和验证工作。2006年拿下北航博士学位,已领衔歼-15舰载机研制,总设计师一肩挑起进气道和着舰钩强度等关键环节。2015年当选中国工程院院士,继续推歼-31和歼-35,强调多学科融合。这些年头,一步步夯实基础,为第六代战机铺路。 歼-50是沈阳所的力作,2023年航空工业集团概念图就亮相,菱形翼无尾设计初露锋芒。2024年12月26日,原型机首飞,伴飞歼-16验证气动数据。那是双发小型构型,兰姆达翼布局前缘锐利,后掠角统一,专为隐身和高速巡航量身定做。超2马赫巡航,低阻力曲线经风洞激光验证,实战中领无人机群突入敌区,形成网络作战。可这布局也有短板,横向稳定性弱,转弯时气压不均易侧滑,低空遇湍流晃荡明显。高攻角仰飞,气流分离快,传统控制面跟不上,失速风险高企。 外媒起初看热闹。日英意联合六代机项目试过类似翼型,几年验证后发现高速操纵性差,2025年防务展直接换三角翼,承认驾驭不易。西方媒体通过卫星图像和专利库,锁定歼-50细节,文章直指“激进构型隐患大”。从首飞那天算起,300多天里,他们等着故障报告,评论区满是“技术瓶颈”“不可靠”的调调。歼-50的兰姆达翼减少襟翼副翼,表面平整,雷达截面小,涂层吸波效果好,比三角翼高40%。但稳定性问题摆在那,模拟数据显示,转弯偏航角波动大,高攻角恢复时间长。 中国团队没绕弯子,直奔全动翼尖攻关。这翼尖如可动关节,实时偏转调整载荷。专利显示,从歼-20积累柔性结构经验,自适应气动技术已成熟。测试中,响应0.5秒内完成,转弯下偏5度均匀升力。失速边缘,反转翼尖执行滚转机动,避开导弹锁定。低速着陆时,加升力缩短跑道需求。2025年4月,新图像流传,翼尖伸缩动作曝光。9月清晰照片出炉,视频捕捉到温和转弯中翼尖活跃调整,专家直呼“非凡”。外媒从专利分析,报道渐变:“中国迭代精准,不是瞎赌。” 这转变来得及时。歼-50无尾布局靠翼尖铰链稳住,重型机身平衡好。减湍流拖曳,燃效高,顺应第六代无垂尾理念。杜文龙点评,小型双发兰姆达翼适合舰载,机动优先;成都三发菱翼重隐身远航载荷,两轨并行,空军海军需求全覆盖。2025年高空试飞,气动数据稳定,矢量喷管微调姿态。模块化设计,未来升级便捷。实战潜力大,高速插入敌区,翼尖灵活躲拦截,无人机干扰侦察,协同网织密。 中国航空工业就这样,靠自主创新破局。孙聪带队,从歼-15到歼-50,每款型号都凝聚集体智慧。歼-50不光是飞机,更是国防现代化的缩影。外媒300多天后服气,正说明我们走对了路。兰姆达翼的难题,通过全动翼尖变优势,隐身机动双赢。这条路径,助力强军梦,早日实现航空强国。