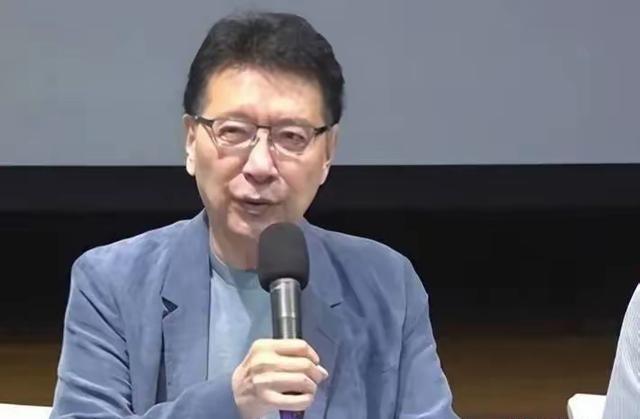

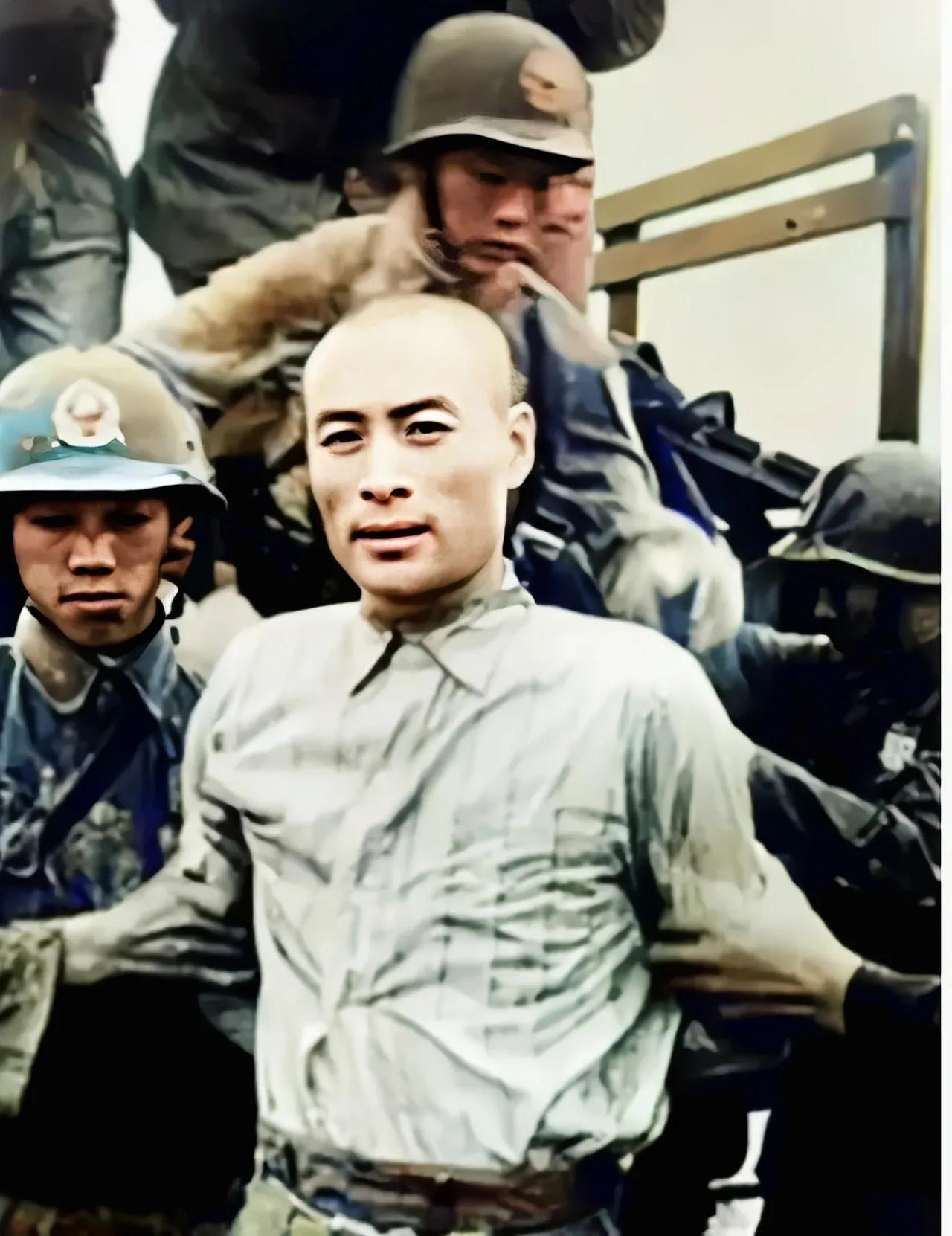

再问赵少康:第一,你的外公罪大恶极,被解放军枪毙,难道不应该吗?第二,你的父亲被解放军两次俘虏,两次逃脱,这算是你的光荣历史吗?第三,你在你妈妈的肚子里从大陆来到台湾,你应该恨挑起内战制造战乱的罪魁祸首蒋介石才对吧?你怎么反倒恨起救民于水火的共产党来了? 赵少康的外公在解放战争时期因为充当国民党地方武装的重要成员,被解放军依法处决。这不是秘密,也不是污点,而是历史的必然。 那个年代,国共之间不是辩论会,是你死我活的战场。谁站在人民的对立面,谁就要为自己的选择承担后果。 赵少康口口声声说自己家族如何如何苦难,讲得像是家族受了什么不白之冤。但问题是,他外公的角色不是“误入歧途”,而是真真切切参与了镇压群众、破坏乡村政权的武装活动。在全国解放的进程中,这种人不被清算才是天理难容。 赵父曾在大陆战场两度被解放军俘虏,两次逃脱,最终随国民党部队撤退到台湾。这种故事按理说该成为历史的注脚,赵少康却反复提及,仿佛这是某种英勇的象征。 问题来了,一个人能在两次被俘中幸运逃脱,并不是因为英勇,而是因为解放军没有赶尽杀绝。 赵家能在兵荒马乱中逃出生天,本质上不是“厉害”,而是共产党在战争后期的宽政政策开始显现。 他父亲两次获释,两次活下来,这难道不是共产党仁政的表现吗?可赵少康偏不这么看,他只记得“被抓”,不提“被放”,只讲“是敌人”,不讲“有政策”。这种选择性记忆,才是真正的问题核心。 赵少康从大陆“胎里带”过去台湾,他母亲怀着他跑过海峡,辗转落脚在台北。这种经历在当时的国民党高层家庭中并不少见,但不同的是,赵家不是普通百姓,是随着失败政权逃难的既得利益者。 那时的大陆战火连天,民不聊生,正是因为蒋介石拒不接受民主改革,执意发动内战,才让几千万家庭支离破碎。 赵少康生在这样的家庭,却不反思历史罪魁是谁,反而把对共产党的敌意代代相传,这种思维模式,在今天的两岸关系中,已经越来越站不住脚。 再看他这些年在台湾政坛的表现,从“新党青年军”到“蓝营铁杆”,赵少康一直在用“反共”作为自己的政治资本。 他不关心大陆的扶贫成就,不承认大陆的科技进步,更不会提大陆对台胞的惠台政策。 他的言论中,充满了对大陆的误解和偏见,甚至连基本的事实都不愿承认。他不是不了解真相,而是刻意回避。这种态度背后,是对现实的逃避,也是对历史的亵渎。 谁制造了战争,谁让千万人流离失所,不是靠几句话就能洗白的。蒋介石拒绝与共产党合作抗战结束后的和平建国谈判,一意孤行发动全面内战,才是赵少康这一代人成为“逃难者”的根本原因。 而共产党在战争结束后,迅速恢复经济秩序、推行土地改革、建立人民政权,才真正让中国人民站了起来。 赵少康口口声声说“我们是中华正统”,可他不敢面对的是,他所谓的“正统”,早已被历史所淘汰。 今天的两岸格局不再是战争年代的对峙,而是和平发展的大势。大陆的综合国力不断增强,国际地位日益提升,对台湾同胞的政策也日益宽松友好。 赵少康却仍然活在过去的冷战思维中,把一个已经走上复兴之路的大陆,妖魔化成威胁存在,这种认知不仅落后,而且危险。 他的言论不但无法推动台湾的进步,反而会激化两岸对立,让年轻一代误解历史,错失融合的机会。 一个人可以有家族记忆,但不能把家族恩怨当成政治立场;可以怀念亲人,但不能把亲人的错误包装成正义的象征。 赵少康若真想为台湾好,就该鼓励更多人了解真实的历史,理解两岸的来龙去脉,而不是继续拿祖宗的“苦难史”来煽动对大陆的敌意。 历史不能选择,但态度可以。赵少康的问题,不是出在他的出身,而是出在他始终不愿走出那段失败者的阴影。 他把国民党的逃亡史当成荣耀,把民族的分裂当成现实,把对大陆的仇恨当成信仰,这样的人,注定无法代表台湾的未来。 而真正理解历史的人,早已明白,只有放下偏见,才能走向统一;只有正视过去,才能开创未来。赵少康如果还在执迷不悟,那他不仅是时代的局外人,更是在历史面前选择了背影。