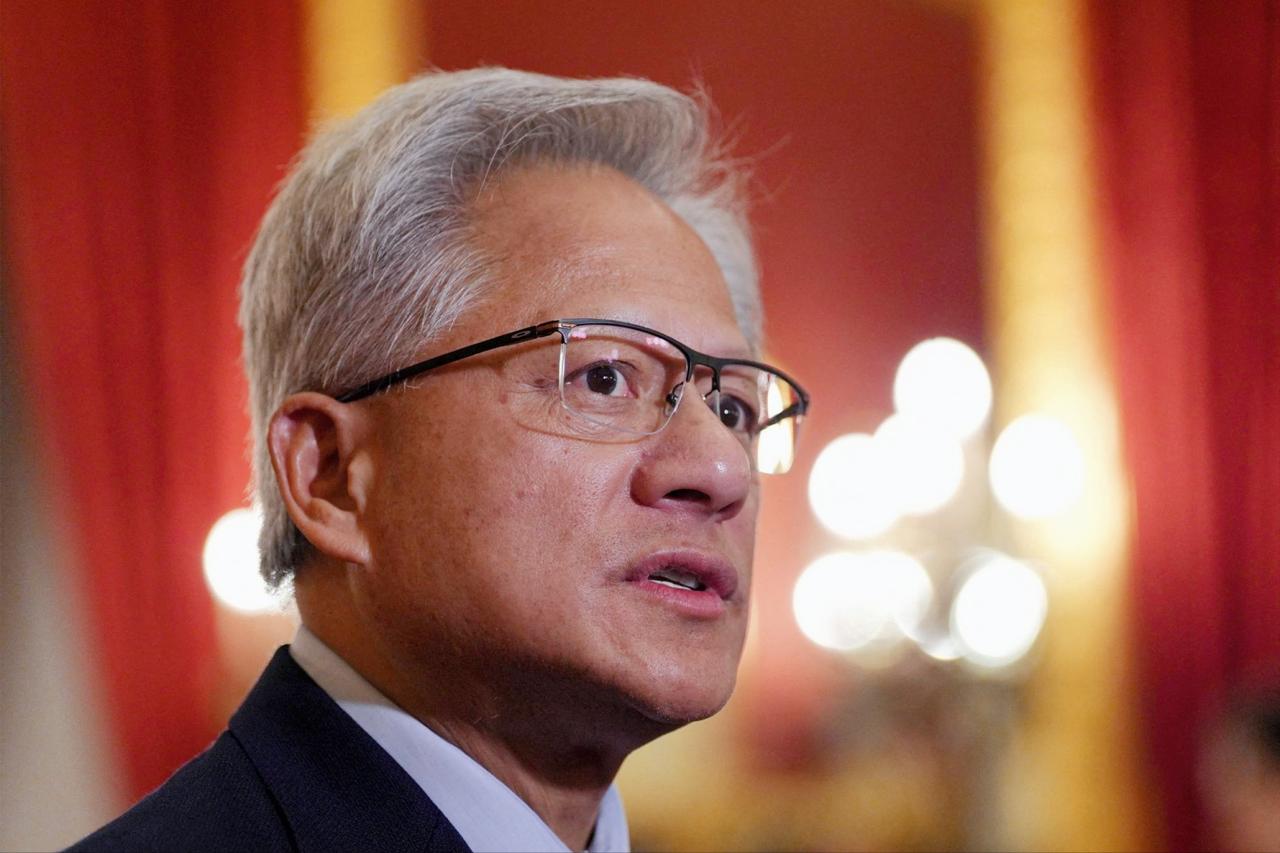

是绝望?是失望?英伟达总裁黄仁勋居然对着英国媒体说:中国将会毫无悬念赢得Ai人工智能的竞争,老美3亿美民的优越感瞬间掉进太平洋! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 当我们谈论人工智能(AI)竞争时,很少有人会把话题直接扔到世界顶尖科技公司的CEO嘴里。然而,2025年,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在接受英国媒体采访时的一番话,却在全球科技圈掀起了轩然大波。 他直言不讳地指出,中国在人工智能领域的发展,几乎是“毫无悬念地领先”美国。这一言论一出,不仅让美国舆论震动,也让全世界开始重新审视中国在AI赛道上的地位和潜力。 黄仁勋的这番话,说得直白又扎心。他认为,中国的优势并不是一朝一夕可以积累的,而是多方面因素叠加形成的综合效应。首先,中国拥有全球最大的互联网用户群体和庞大的人口基数,这意味着数据量巨大,而AI的训练和优化离不开海量的数据支撑。 在人工智能算法的迭代中,数据质量和数据量同样重要,中国天然就有这方面的资源优势。无论是社交网络、电子商务,还是金融支付、城市交通,几乎每一类场景都能产生海量的数据,为AI模型提供丰富的“实战土壤”。 其次,黄仁勋提到,中国政府的政策扶持也是推动AI高速发展的关键力量。过去几年,中国不仅在国家战略层面明确了人工智能的重要性,而且在资金投入、人才培养、企业创新环境等方面给予了前所未有的支持。 相比之下,美国虽然在基础技术研发上长期占据领先,但政策环境相对分散,缺乏统一的战略导向。 在中国,无论是初创企业还是科技巨头,都能够在国家支持下快速尝试新的应用模式和技术路径,这种政策红利带来的效率,是任何单纯依靠市场驱动的国家难以匹敌的。 再来,黄仁勋强调,中国的AI优势还体现在应用场景的丰富性上。一个国家想要真正掌握AI技术,不仅要有算法和硬件,更要有能够大规模落地的场景。 在中国,从智能城市建设到无人驾驶,从医疗影像识别到金融风控,从语音翻译到智能客服,每一项技术都有巨大的现实试验场。 这意味着中国的AI企业能够在实际环境中不断优化算法,积累经验,而这些经验又会反哺技术本身,形成良性循环。 正如黄仁勋所说,中国正在用开放市场和真实场景,把整个国家变成一个“AI应用的试验田”,这种发展模式的效率和广度,远非单一的学术研究或实验室创新可以比拟。 当然,黄仁勋并没有完全否定美国的优势。他坦言,美国在基础算法、核心芯片和关键技术方面仍然保持领先地位,这是全球AI生态不可或缺的核心力量。 然而,他也警告,如果美国继续坚持技术孤立主义,过度依赖自身优势而缺乏合作和开放,中国凭借强大的市场需求和灵活的创新能力,很可能在全球AI竞赛中一跃成为最终赢家。 换句话说,技术创新并不是零和游戏,也不是谁先掌握算法谁就能称霸未来,真正决定胜负的,是能否将技术与现实场景、政策支持和市场资源有效结合。 这番话一经报道,立刻引发了广泛讨论。有分析人士指出,黄仁勋作为全球AI硬件领域的关键人物,他的判断具有相当权威性,因为英伟达的GPU几乎是所有AI训练和推理的核心工具。 作为技术提供者,黄仁勋最清楚哪类应用和市场推动了AI快速发展,也最清楚各国在技术、数据、政策和市场等维度的差距。他的发言不是单纯的市场吹风,而是建立在长期观察和实战经验之上的客观判断。 同时,这也让美国社会开始反思自身在AI发展战略上的盲点。长期以来,美国在AI研究上依靠顶尖高校和企业的科研能力,强调基础算法创新和前沿技术探索,这种模式在过去几十年里确实培养了大量顶尖人才,造就了无数全球领先的科技公司。 但与中国的实践场景和政策驱动相比,美国的模式显得有些“纸上谈兵”,创新成果的落地速度和广度往往受限。黄仁勋的警告其实很明确:如果继续闭门造车,美国可能会在应用层面落后,最终在AI产业链的整体竞争中被动挨打。 更重要的是,黄仁勋强调了全球合作的重要性。他指出,AI的发展不应该成为国家对抗的工具,而应以开放、共享为前提。毕竟,技术创新离不开全球的数据、经验和人才。 各国如果抱着“谁先独占未来”的心态,只会让全球AI发展停滞不前,甚至导致技术分裂和安全风险。而中国当前采取的开放态度,不仅在国内建立了完整的技术和应用生态,还在全球范围内形成了广泛的合作与交流,这无疑是其快速追赶乃至超越的重要原因。 信息来源:第一财经--英伟达CEO黄仁勋:“中国将赢得人工智能竞赛”