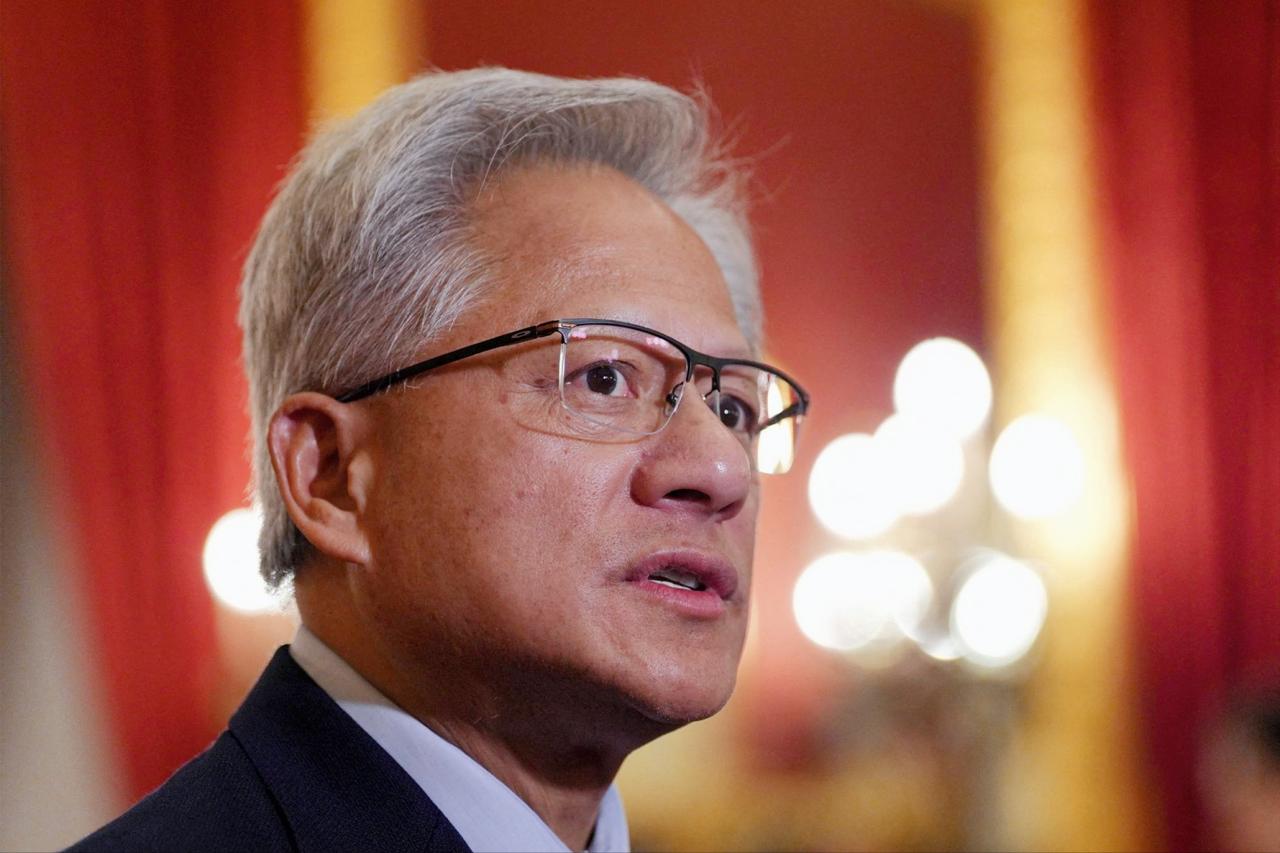

很多人,包括曾经的我,都以为英伟达的最大股东是其创始人黄仁勋,认为他的持股至少应在五成以上。但事实与我们的直觉恰恰相反,这背后正体现了科技公司发展的普遍逻辑。要理解这一点,我们需要回顾英伟达的成长史。1993年,黄仁勋与两位朋友共同创立了英伟达。这意味着从第一天起,他就不是公司的唯一所有者,初期股份自然未达到八成。公司的发展离不开“以股份换资金”的关键决策。早期,英伟达的前两款芯片均告失败,公司濒临绝境,正是日本世嘉的700万美元救命投资,让公司缓了过来,这笔钱自然也对应着股份的出让。1999年,英伟达在纳斯达克上市,这是股权稀释的关键一步。此时,黄仁勋的持股已降至27.7%。此后,为了支撑从游戏显卡向AI芯片的战略转型和巨额研发投入,公司不断引入投资。同时,为了留住核心人才而实施的股权激励,也持续摊薄着创始人的股份。到2020年,他的持股降至12.3%,而目前,这个数字仅为3.5%左右。如今,英伟达的大股东早已是大型机构投资者。其中,先锋领航集团持股8.36%位列第一,贝莱德以7.38%的持股紧随其后。这些机构的背后,是全球的养老金、基金等长期资本。值得一提的是,黄仁勋虽然持股不多,但至今仍牢牢掌握着公司的控制权与战略方向。这位1963年出生于台湾、9岁移民美国、拥有斯坦福硕士学位的CEO,以其精准的眼光,在1999年定义了GPU,在2006年为AI爆发埋下伏笔,如今已成为全球AI领域的领军人物,身价超过1500亿美元。由此可见,对于科技巨头而言,股份稀释是获取发展资源的必然结果。真正驱动公司前进的,并非持股比例,而是创始人的远见与领导力。

用户12xxx29

先锋,贝莱德

^ω^ 回复 11-12 19:03

大公司大部分都有这两个