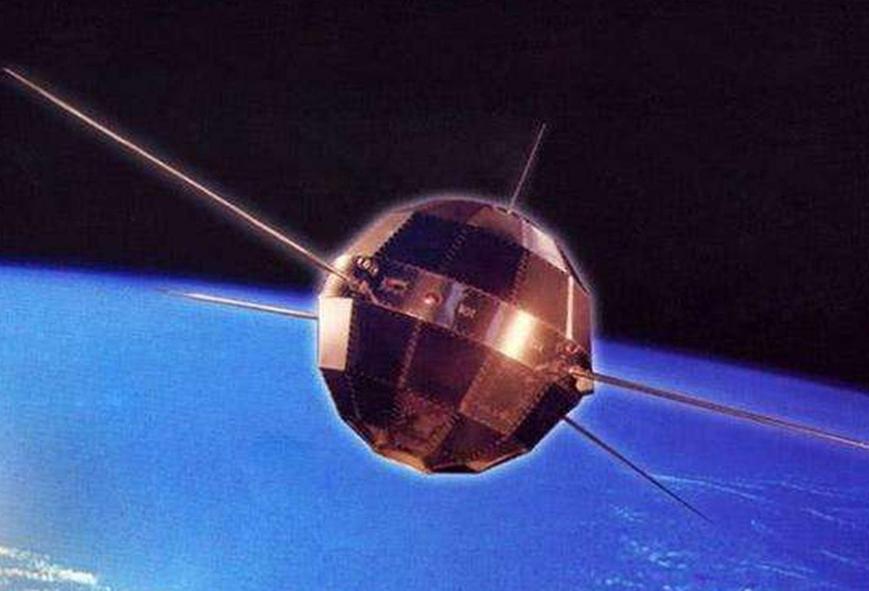

升空50年的东方红一号现在还在运行,能量早已耗尽,但它却始终没有坠毁,这是因为当初把东方红一号发射出去的时候,就没考虑过收回! 很多人可能觉得卫星在天上飘久了总会被引力拉回地面,可这颗1970年4月24日从酒泉卫星发射中心升空的中国首颗人造卫星,已经在太空遨游了半个多世纪,依旧沿着固定轨道飞行,这背后既有实打实的技术设计,更藏着中国人不服输的底气。 东方红一号重173千克,是个直径1米的球形72面体,长征一号运载火箭把它送入了近地点439千米、远地点2384千米的椭圆轨道,这个高度选得特别有讲究。 几百公里以上的大气层已经稀薄到几乎可以忽略,卫星飞行时受到的空气阻力微乎其微,轨道衰减慢到几乎不用考虑,自然能一直保持飞行状态。 当年航天前辈们没琢磨回收技术,不是不想,而是当时的条件根本不允许,上世纪70年代的中国航天是零基础起步,能突破西方技术封锁把卫星送上天,已经让中国成为世界上第五个独立发射卫星的国家,这本身就是个奇迹。 回收卫星需要能扛住大气层摩擦高温的返回舱,需要精准的姿态控制系统,还得有配套的地面回收队伍和设备,这些当时咱们连完整图纸都没有。 与其在不成熟的回收技术上浪费时间,不如把所有精力放在“发射成功”和“让世界看见”上。 为了让更多人能观测到这颗中国星,专家们想出了“借箭显星”的妙招,在长征一号第三级火箭上装了一条镀铝的聚酰亚胺绸“围裙”,入轨后撑开直径达4米,阳光照射下亮度接近二等星,当年无数国人熬夜抬头,就是为了寻找这颗属于中国的太空印记。 东方红一号在太空只工作了不到一个月就因能量耗尽与地面失联,但它的使命从来不止于“工作”那三十天。 发射前,我国特意预报了卫星飞经各国首都上空的时间,就是要让全世界听到来自中国的《东方红》乐曲,新加坡《民报》当时就评论,这从天外飞来的音波,震荡了举世人心,也让美、苏两国相顾失色。 要知道,苏联首颗卫星只是发出滴滴答答的电报码,美国的首颗卫星也没什么特别的信号传递,而东方红一号不仅能传乐曲,在跟踪手段、信号传输形式和星上温控系统等技术上,都超过了苏美当时的水平。 更值得骄傲的是,它173公斤的重量,远超苏联首颗卫星的83.6公斤和美国首颗卫星的8.2公斤,这背后是中国航天人在材料、能源、结构设计等方方面面的自主突破。 那会西方对我们实施严格的技术封锁,什么核心技术都买不来、学不到,航天前辈们只能靠自己摸索,图纸靠手绘,数据靠算盘演算,试验失败了就重新再来,这种从零开始的坚持,才让东方红一号成功升空。 东方红一号“不回收”的设计,本质上是一种务实又硬核的战略选择。 当时的中国面临着复杂的国际环境,航天领域的突破不仅是技术问题,更是国家实力的象征,航天前辈们清楚知道,与其追求不切实际的“回收”噱头,不如先实现“从无到有”的跨越,用实实在在的发射成果证明中国的能力。 这颗卫星就像一位太空信使,半个多世纪来一直在告诉世界,中国不会被技术封锁打垮,更不会在探索宇宙的道路上退缩。 如今再看,东方红一号的精神传承从未中断,从神舟飞船载人飞天到嫦娥探月取回月壤,从天宫空间站稳定运行到天问一号着陆火星,中国航天一步步实现了从跟跑到并跑、再到部分领跑的跨越,而这一切的起点,就是那颗“不打算回来”的东方红一号。 它虽然不再传递信号,但它所代表的自主创新、艰苦奋斗的精神,一直在激励着后来者。很多人说航天探索耗资巨大,不如把钱用在民生上。 但他们忘了,东方红一号当年的技术突破,带动了我国电子、材料、机械等多个领域的发展,如今航天技术转化的民生成果更是无处不在,从医疗影像设备到食品保鲜技术,从气象预报到导航定位,都离不开航天技术的积累。 东方红一号早已不是一颗普通的卫星,它是中国航天的精神图腾,是中国人自强不息的象征,它在太空的每一圈飞行,都是对初心的坚守,对未来的向往。 半个多世纪过去,它依然在轨道上飞行,就像在提醒我们,任何伟大的成就都不是一蹴而就的,而是需要一代又一代人的坚持和付出。你觉得东方红一号最让你骄傲的地方是什么?