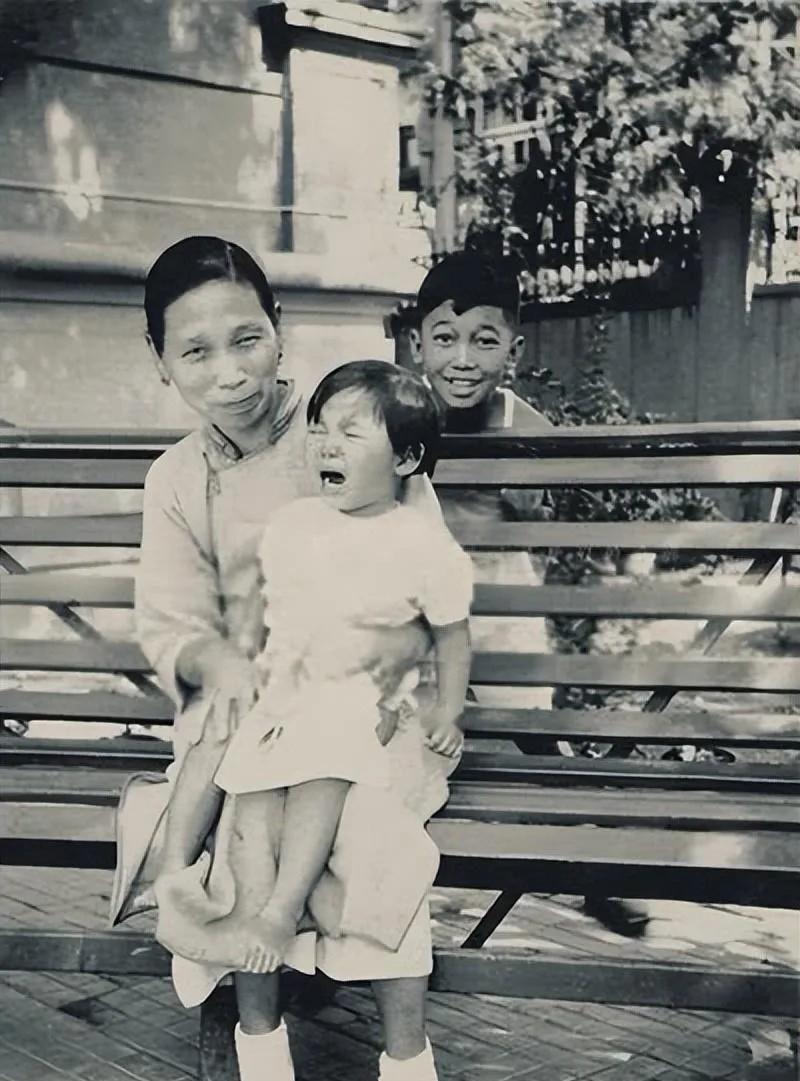

[太阳]1903年,30岁梁启超和王桂荃行房。房事过后,梁启超却说:“我主张一夫一妻,你只能是丫鬟,就算你生了孩子,母亲仍旧是李蕙仙,你没有资格!” (信息来源:百度百科——王桂荃) 王桂荃原名王来喜,童年过得颠沛流离,辗转被卖后,最终成了李蕙仙的陪嫁丫鬟,跟着女主人一起走进了梁家大门。 在梁家的日子里,她的聪明勤快慢慢显露出来,尤其是到了日本后,凭着过人的悟性,她飞快自学掌握了日语。,成了府里离不了的得力帮手,李蕙仙和梁启超都打心底信任她。 而此时的李蕙仙,自 1891 年嫁给梁启超后,身体一直不太好,这些年虽生过几个孩子,却总遭遇难产和早夭的痛。 深知再也经不起生育折腾的她,一面担心梁家人丁单薄,另一面也听说梁启超曾对华侨小姐何蕙珍动过心,为延续家族香火、守住家庭和睦,她动了让王桂荃给梁启超延续子嗣的念头。 面对妻子的主动安排,梁启超心里五味杂陈。作为公开倡导一夫一妻制、还参与过相关盟誓的新派人物,他清楚自己的主张和传统纳妾行为完全相悖,一旦破例,肯定会被世人指责。 可原配妻子的恳切托付,家族延续的现实需求,再加上王桂荃这些年默默付出的样子,让他实在狠不下心拒绝。最终,在传统伦理和个人理想的拉扯中,梁启超还是妥协了。 李蕙仙亲自把王桂荃送到梁启超房间,敲定了圆房的事,而这段关系的开端,就带着一份沉甸甸的约定。 圆房之后,梁启超郑重地对王桂荃说,他始终主张一夫一妻,不能给她妾室的名分,对外她还得是丫鬟;就算将来生了孩子,也只能认李蕙仙当母亲,她没资格做母亲。 这番话,既是他对自己新思想主张的最后坚守,也是对传统家庭秩序的妥协,却把王桂荃的身份永远钉在了尴尬的位置。王桂荃心里清楚自己的处境,没有争辩,只是温顺地点头答应。 往后的岁月里,王桂荃一直恪守着这份约定——对外,她依旧以丫鬟的身份示人;对内,却全心全意为梁家操劳。 她先后给梁启超生了七个孩子,虽有一个不幸夭折,但存活下来的梁思永、梁思忠、梁思懿、梁思达、梁思礼等六人,后来都成了各自领域的佼佼者。 梁思永成了著名考古学家,为中国考古事业打下了坚实基础;梁思礼则投身航天领域,为国家航天事业立下汗马功劳。 按照梁启超当初的约定,这些孩子从小就叫李蕙仙 “母亲”,叫王桂荃 “王姨”,即便流着同样的血脉,她也始终没能拥有母亲的名分。 可王桂荃从来没有抱怨过,她不仅悉心照料自己的孩子,还主动帮李蕙仙打理全家大小事务,把家里安排得井井有条,凭着自己的勤劳和智慧,成了维系梁家运转的重要支柱。 李蕙仙也一直感念她的付出,两人之间没有争风吃醋的猜忌,反而形成了一种特殊的默契与信任,一起守护着这个大家庭。 1924 年,李蕙仙病逝,这个家少了一位主心骨。五年后,梁启超也撒手人寰,留下九个还没完全独立的子女和一堆没处理完的家事。 就在这时,曾经被说“没有资格” 的王桂荃,毅然扛起了家庭的重担。为了维持家用,她变卖了家里的房产;为了让孩子们能继续读书,她四处奔波筹措学费。 战乱年代里,她更是绞尽脑汁,想方设法把子女们送到国外求学,或是安排到安全的地方避难,所有的孤独和艰辛,都自己默默扛了下来。 在梁家子女的记忆里,这位 “王姨” 虽然不是名义上的母亲,却给了他们最真切的关爱和最坚实的依靠,是她用瘦弱的肩膀,为他们撑起了一片安稳的天。 1968 年,王桂荃因晚期肠癌离开了人世,走完了她默默无闻却无比厚重的一生。 这一辈子,她没有名分,没有赞誉,却用七十多年的时光,践行了最初的承诺,尽管梁启超生前从没给过她正式的身份,但梁家的子女们始终记得她的养育之恩和无私付出。 1995 年,梁思达、梁思礼等子女特意来到梁启超与李蕙仙的合葬墓旁,种下了一棵白皮松,给这棵树取名“王桂荃树”,纪念这位为梁家操劳一生、不求回报的女性。 这棵松树,就像王桂荃的精神一样,默默生长,坚韧不拔,见证这段跨越时代的温情与坚守。 回望这段往事,在新旧思想交替的晚清社会,梁启超的矛盾与妥协,正是那个时代的缩影;而王桂荃的温顺与坚韧,也映照出传统女性的奉献精神。 这段没有名分的牵绊,没有轰轰烈烈的爱情,却有着细水长流的陪伴与付出,最终在历史的长河中,留下了一抹温暖而厚重的印记。

用户12xxx80

不讲武德