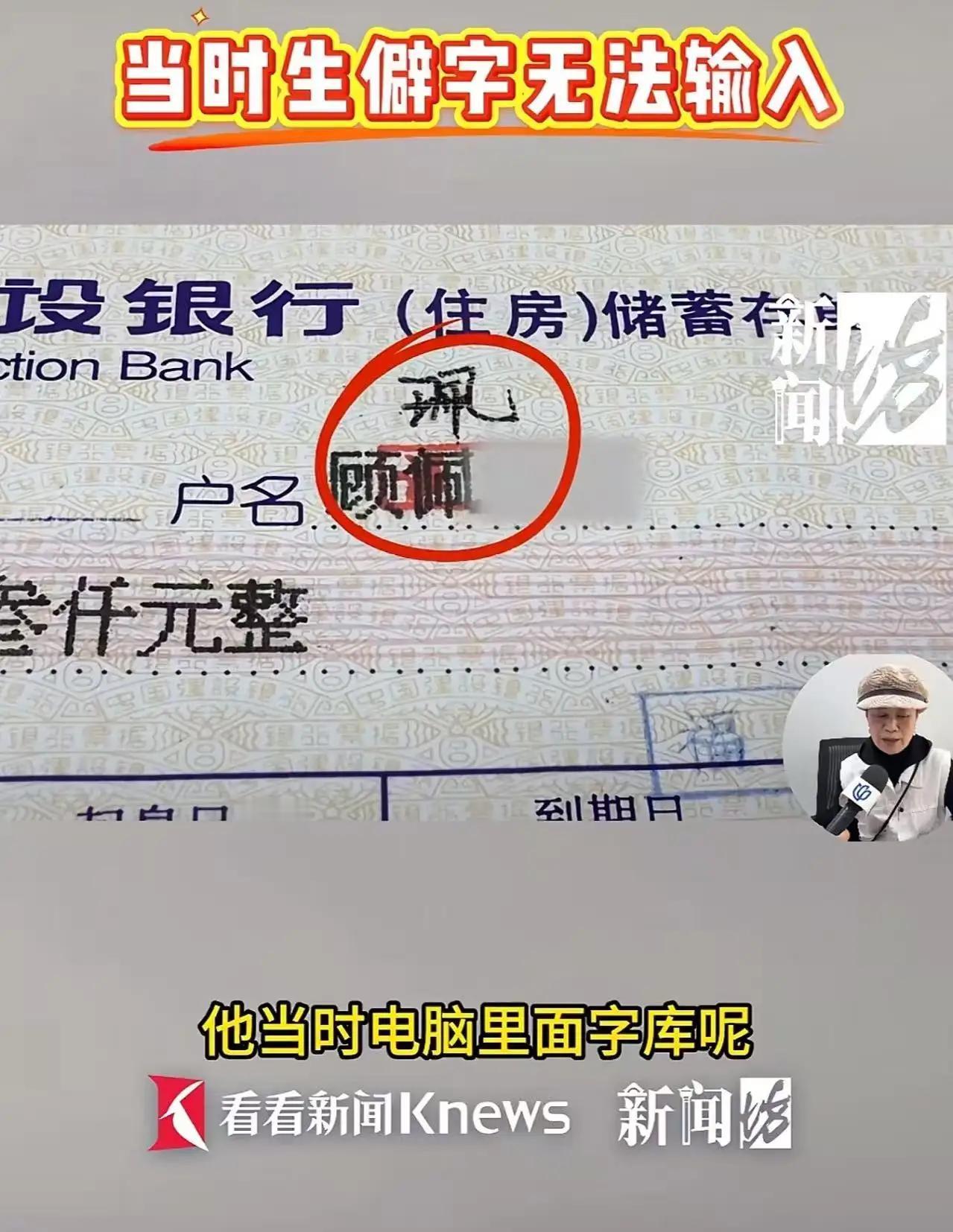

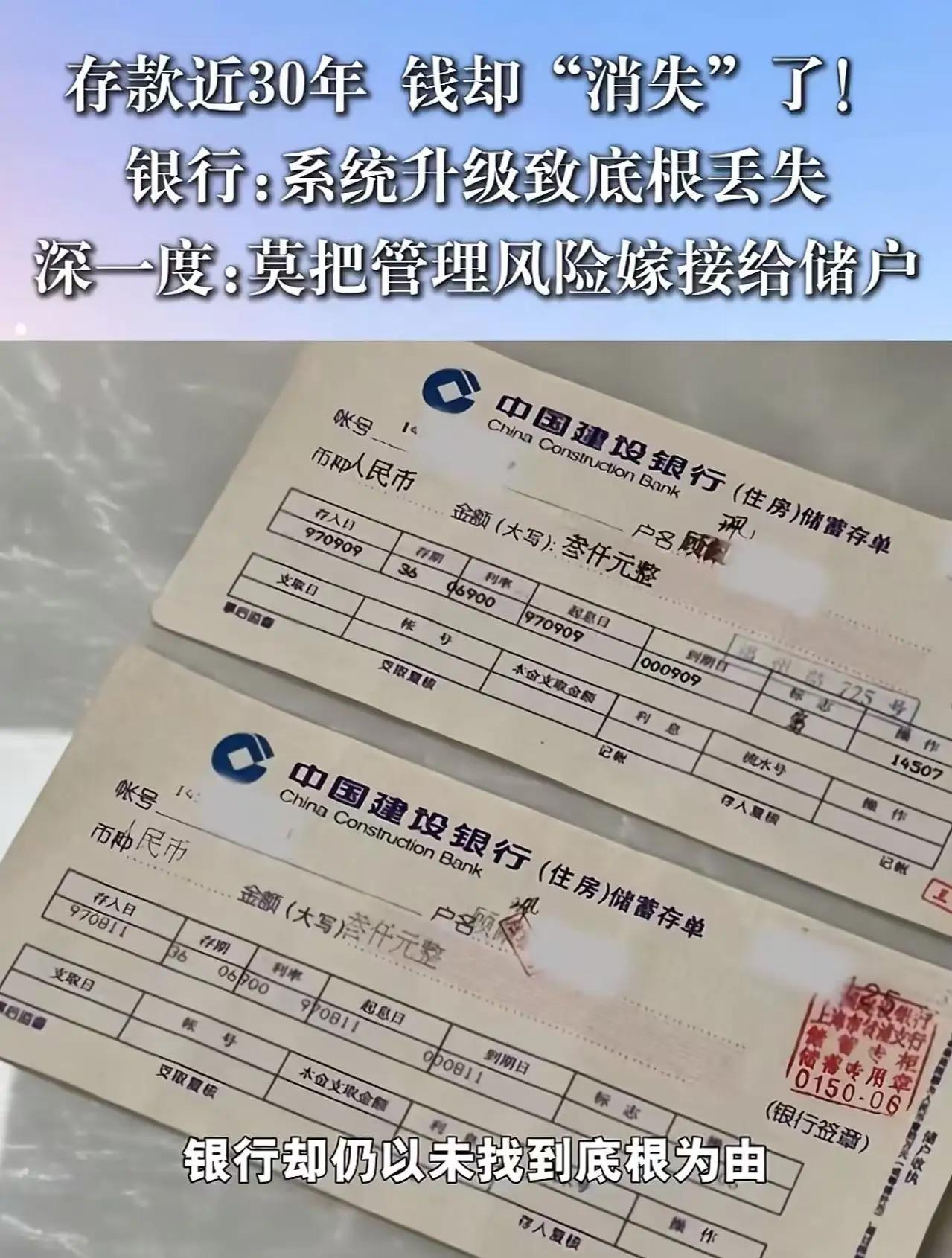

上海的一位平凡的大妈,拿着两张已经存放了28年的定期存款单,满怀期待地走进了银行。她的眼中满是对过去岁月的回忆和对未来生活的希望。她相信,凭借那一纸存单,曾经的付出和信任终究会得到应得的回报。然而,现实却给了她当头一棒——银行工作人员告诉她,因为存单时间过长,存根也找不到,无法证明这笔钱的存在,不予办理取款。 这场“冲突”看似简单,却折射出许多深层次的问题:信任、责任、制度的缺陷,甚至是人与人之间的“情感纽带”被逐渐割裂的无奈。大妈坚信:只要存单是真实的,那就是她的财产,是她多年来的积蓄与安心的保障。为什么银行找不到存根,就可以否认她的权益?这是制度的漏洞,还是银行管理的失误?更令人愤怒的是,这场“制度之争”背后,隐藏着多少普通人的无助与不甘。 网友们纷纷站出来发声:只要存单是真,银行理应无条件兑付。存单不就是一个“信任的凭证”吗?银行的责任难道只在于“存根”上吗?更何况,存根丢失或无法找到,难道就能抹杀储户的权益?这不仅是一次“存款”事件,更是一场关于信任与责任的社会讨论。我们不禁要问:为什么一个普通人用心存的每一分钱,换来的却是如此冷漠和机械的回应?在这个社会,普通人的权益到底应该由谁来保障? 事情的背后,还隐藏着一个更深层次的问题——制度的不断“简化”和“效率优先”,是否在不经意间剥夺了普通人的基本保障?银行的“存根难找”成为了一个“借口”,而对于储户来说,却是一场“信任的考验”。如果制度不能与人心相连,不能真正守护普通人的权益,那么这个社会,是否还剩下多少温度和人情味? 这件事让我们反思:在追求效率和制度的同时,是否也需要回归人性?在利益与责任的天平上,普通人到底应该得到多少保障?我们期待一个更加公平、更加温暖的社会,一个能让每一份辛苦付出都得到应有尊重的社会。 这不仅仅是一场关于“存款”的争执,更是一面镜子,映照出我们这个时代的制度、信任与人心的真实面貌。每个普通人的权益,都值得被尊重和守护。让我们共同关注,期待制度的改进,也希望每一位像大妈一样的普通人,都能在这个社会中,感受到真诚与温暖。存款取钱 定期储蓄存款