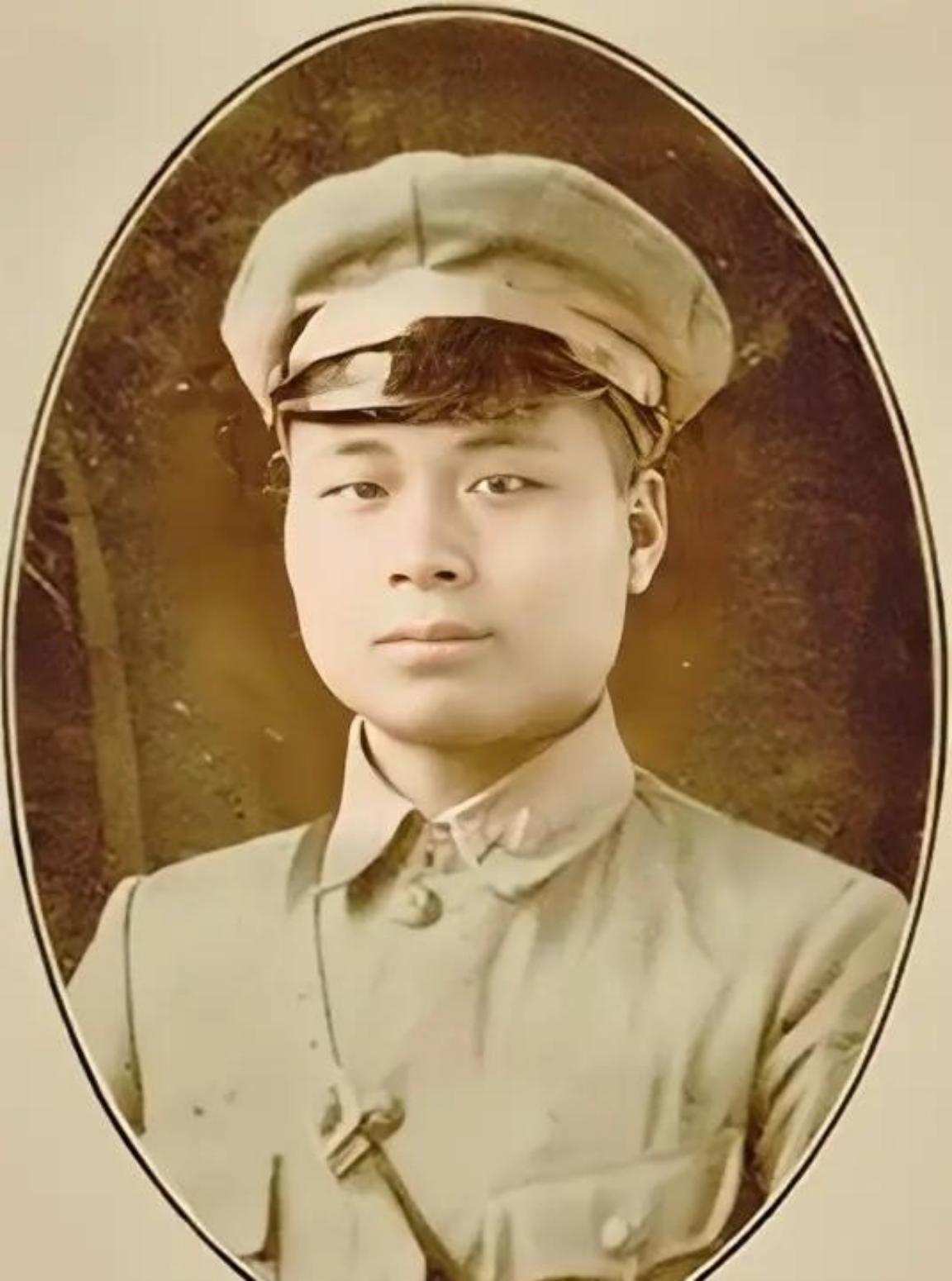

1959年,51岁的邱行湘刚获特赦,还是光棍一个,这个曾经叱咤战场的国民党将军,如今住在南京,穿着洗得发白的中山装,拿着60块钱的工资,每月还得寄回老家接济母亲,对面住着个纺织女工张玉珍,离过婚,带着俩娃,三十多岁,正值壮年,做得一手好菜,就是这两个原本不相干的人,被命运拴到了一起,成了新中国最“不搭”的一对夫妻。 南京的冬天总带着股子凉意,1959年那会儿,邱行湘刚从战犯管理所出来,51岁的人了,还单着身。过去他是个国民党少将,抗日时带兵打鬼子,淮海战役里指挥部队死扛到底,结果部队散了,他被俘。蒋介石那边直接给他上了“阵亡”名单,报纸上登了讣告,搞得像真挂了似的。关了十来年,改造过程中他学政策、干劳动,从最初的别扭到慢慢接受新生活,这特赦令下来,总算能喘口气。分配到南京街道工作,每月60块钱工资,先寄20块回家给老母亲贴补,剩下的勉强够吃喝。 住的宿舍旧旧的,两间屋子,对面邻居是纺织厂的张玉珍,32岁,离婚带两个孩子,厂里活儿干得利索,手艺好,红烧肉做得人一闻就馋。俩人本不搭界,一个是老将领,一个是普通女工,可新中国的政策就是这么暖和人,慢慢就把他们拴一块儿了。 邱行湘早年黄埔军校毕业,跟杜聿明、黄百韬那些人一个圈子,抗战打得凶,内战时跟着蒋介石走到底。1948年淮海战场上,他是青年军206师师长,人称“邱老虎”,带兵突围不成,被人民解放军俘虏。押到功德林战犯管理所,起初他不服,觉得国民党那边才是正道。可所里组织学习党的宽大政策,劳动改造时大家一起推车运砖,讨论时坐一块儿交流,他渐渐看清了是非。十年过去,身体落了毛病,风湿腿疼,但思想上转了弯。 1959年12月4日,最高人民法院宣布他改造好,特赦出所。出来那天,南京街头冷风吹,他背个布包坐公交去宿舍。单位给他安排街道参事室工作,干些抄文件、跑腿的事儿。工资不高,60块里20块准时寄老家,母亲年纪大了,靠他接济。日子过得紧巴巴,饭馆都不舍得进,买菜挑最便宜的。宿舍对门张玉珍,纺织厂机绣组的,每月也挣不多少,一个人拉扯俩娃,厂里人说她命苦,她就笑笑说凑合着过。俩人平时点头之交,她偶尔送点自家菜,红烧肉的味儿飘屋里,邱行湘吃着觉得暖和。这不搭调的缘分,就从这儿起步。 老战友邱维达看不过去,邱行湘这岁数了还孤家寡人,得帮衬着找个伴。邱维达也是黄埔出来的,当过邱行湘副官,解放后在南京市人民委员会参事室当主任,跟张玉珍厂里有业务往来,早留意到她为人本分,干活麻利,不爱抱怨。1960年,邱维达上门劝,邱行湘起初推辞,说自己有历史问题,年纪大,怕拖累人。 可邱维达不松口,几次拉张玉珍来串门,她带自家饭菜,红烧肉、炒青菜,简单家常味儿。邱行湘尝着尝着,就没那么抵触了。张玉珍17岁进厂,嫁了个厂小头目,没几年那人出轨,家散了。她咬牙带孩子,粗粮对付,早出晚归,厂里活儿加家务,从不落下。俩人聊起来,邱行湘说改造所的日子,张玉珍谈厂里的新鲜事,慢慢熟络。 1962年春节前,他们去民政局登记结婚,新中国婚姻法护着老百姓,俩人领证那天,邱行湘说这辈子头回觉得踏实。张玉珍比他小近20岁,带着俩娃,婚后一家五口挤两间屋。香港大公报还登了新闻,标题叫《从“追悼会”到结婚典礼》,说邱行湘从“死人”变活人,还娶媳妇,世道真不一样。 婚后日子不富裕,邱行湘60块工资,寄家20块,剩的交租买菜,张玉珍工资也有限,俩孩子上学要花销。家里顿顿粗粮,红烧肉是偶尔奢侈,她做得好,一锅端上桌,全家围着吃。屋子是单位分的,旧楼漏风,她收拾得干净,门口两盆绿萝看着精神。邻居借酱油时总夸,张大姐能干,老邱有福。邱行湘上班抄文件,下班帮着带孩子,渐渐融入街道生活。参加单位活动,发言讲改造心得,说过去不提,现在是老百姓。 张玉珍还是厂里一线,回家烧饭补衣,对邱行湘上心,感冒了熬姜汤。俩人就这样过,平平淡淡,却稳当。1965年,张玉珍查出怀孕,俩人没想到这岁数还能添丁。邱行湘57岁,她33岁,孩子1966年春天出生,取名邱晓辉,意思重见光明。儿子落地那天,医院风吹窗帘,护士抱出来,小脸红扑扑。邱行湘接过孩子,眼里含泪,这照片后来进了档案。全家乐坏了,老来得子,邱行湘像换了个人,白天遛娃,晚上讲故事,逢人夸儿子将来有出息。 这婚姻不光是俩人事儿,更是新中国改造政策的活例子。邱行湘从国民党将领变普通公民,靠的不是谁逼,是党的宽大和群众温暖。他参加街道大会,讲历史时总说和平来之不易,受邀学校谈改造,强调新生靠大家。张玉珍低调,从不多话,早起煮粥,晚上缝衣,一家子靠她操持。媒体和党史资料记了这对夫妻,《战犯改造纪实》用两页纸写,称它是人民改造与生活重建的典范。 MCN双量进阶计划