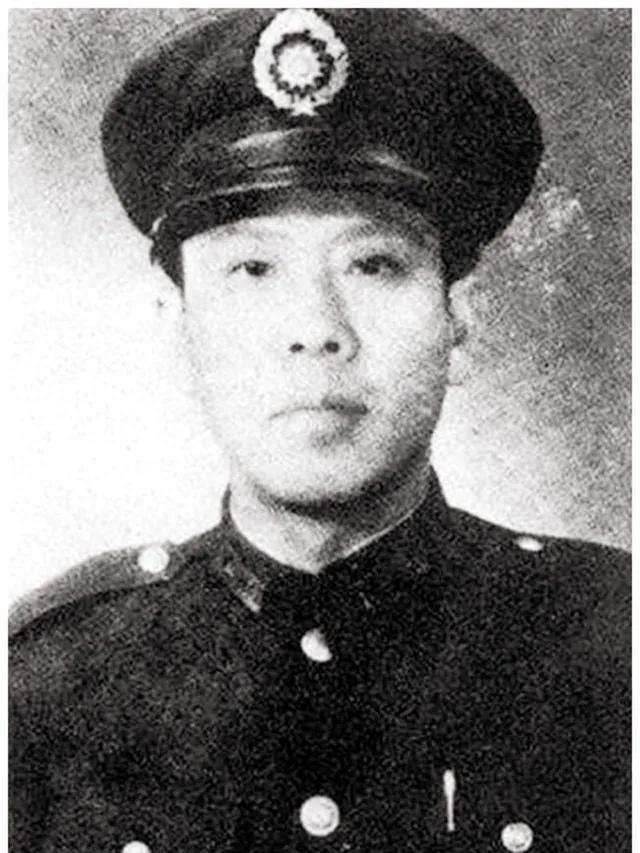

1948年,淮海战役中,国军25军军长陈士章侥幸脱逃,谁知回家后,他却看到了自己的灵堂,妻子更是大惊:“你不是阵亡了吗?” 1948年11月,淮海战役碾庄战场硝烟未散,国军25军军长陈士章裹着一身征尘潜回上海家中,推开院门却愣在原地——院中竟摆着自己的灵堂,妻子扑过来哭喊道:“你不是阵亡了吗?”。 1948年11月淮海战役发起时,陈士章的25军隶属于黄百韬第7兵团,驻扎在江苏新安镇。淮海战役中解放军的首战目标便是围歼黄百韬兵团,为达成伏击目的,解放军采取了“声东击西”的战术。 解放军特意令三纵和两广纵队在鲁西南伪装主力,使用十几个纵队的番号发送电报,还张贴大量攻打徐州的标语。 国军特务无法渗透解放区,仅能依靠监听电台获取信息,发现鲁西南电讯密集后,随即断定解放军主力在此,南京国防部与徐州“剿总”均被误导。 待陈士章部察觉时,华野主力已从数百里外的鲁南疾驰而来,将黄百韬兵团合围于碾庄。 25军作为黄百韬兵团的核心部队,战斗伤亡极为惨重。陈士章后来回忆,阵地遭解放军炮火反复覆盖,通讯兵奔波无果仍无法传递消息,电台或被击毁或受干扰,与兵团部的联系持续中断。 更严重的是,国军各部队各自为战,如13兵团的李弥为避免损耗,直接切断与总部的通讯,擅自率部撤离,完全不顾友军安危。 黄百韬兵团覆灭,陈士章成了光杆军长,他没学李弥那种弃部逃窜,而是带着少数残兵趁夜突围,换上百姓的棉衣,一路躲避搜查才逃回上海。可他不知道,自己“阵亡”的消息早已传遍南京和上海。 为何会出现这种情况?核心原因有三。 其一为通讯彻底瘫痪,25军阵地被突破后,前沿观察哨全部阵亡,最后一批通讯兵携带电台进入战壕时遭遇炮火袭击,无人能证实陈士章的下落。依据国军“失踪超过72小时即按阵亡处理”的惯例,兵团部直接将其上报为烈士。 其二为宣传造假的现实需求,当时淮海战场接连失利,邱清泉兵团为虚报战功,甚至将己方武器充作缴获的战利品拍照,还杀害发牢骚的通讯兵冒充“共军俘虏”向上邀功。陈士章作为军长级别的将领,其“阵亡”事迹恰好可包装为“杀身成仁”的典型,南京《中央日报》已拟定表彰通稿。 其三为信息闭环断裂,前线将领或阵亡或溃逃,负责核对战报的参谋人员驻守徐州城内,甚至标错碾庄的具体位置,战报层层上报全凭“合理推测”,将突围误判为阵亡也就在所难免。 陈士章推开家门时,院中已设好灵堂,白布裹着的牌位前香烛未熄,妻子携子女守在灵前。他在回忆录中提及,妻子见状险些晕厥,误以为是鬼魂归来,直至他取出贴身怀表——表盖内侧刻有两人结婚纪念日,妻子才敢上前相认。 更为讽刺的是,他逃回的三天内,“国防部抚恤专员”多次上门慰问,送来抚恤金与“英烈证书”。 陈士章被迫躲在阁楼,连咳嗽都需隐忍,妻子则装出悲痛欲绝的模样应付,唯恐露馅被定为“通共”。 这一乌龙事件并非个例,而是当时国军全面溃败的缩影。通过两个细节的对比可见:解放军为隐蔽作战意图,能做到十几万大军关闭电台,依靠骑兵通讯员与徒步接力传递命令,口令甚至采用“白菜”“萝卜”等乡土暗号;国军却连军长生死都无法核实,通讯手段极为原始,多依赖口头传递,且各部互相倾轧。 李弥切断通讯擅自撤离的行为,在国军高层并不少见,邱清泉为保存实力,故意延迟转发黄百韬的求救电报,待总部批复时,碾庄已被攻破。 更荒唐的是,陈士章“阵亡”的消息传至南京后,有人提议追授其“青天白日勋章”,直至他辗转前往台湾,此事才不了了之。这样的军队必然走向溃败。 他能成功突围,一是突围时仍率领残兵掩护,与李弥弃部逃窜的行为截然不同;二是他熟悉江浙地区地理环境,乔装成百姓后成功避开搜查。 更关键的是,当时解放军的作战重心在于围歼国军主力,暂无精力逐个搜捕零散逃兵,这为他提供了可乘之机。 从更宏观的视角分析,陈士章的“灵堂事件”折射出军事通讯的关键作用。淮海战役期间,解放军已构建完善的通讯保密体系,国军却仍停留在“电台明码呼叫”的落后水平,甚至出现将作战计划以明码电报发送的荒唐事。这种体系性代差,绝非一两位将领的勇猛所能弥补。 陈士章后来去了台湾,再也没回过大陆,他晚年接受采访时说,每次想起那个灵堂,就觉得当年的失败早已注定。 一个连将领生死都搞不清楚的军队,一个各自为战、互相拆台的体系,就算有再好的装备,也逃不过覆灭的命运。 这正是历史的残酷之处:陈士章的“死而复生”是个人的侥幸,但他背后政权的覆灭,早已被无数类似的乌龙细节所注定。 研读这段历史,并非为了猎奇,而是要认清核心逻辑:一支军队、一个政权的兴衰成败,始终蕴藏在那些看似微不足道的细节之中。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。