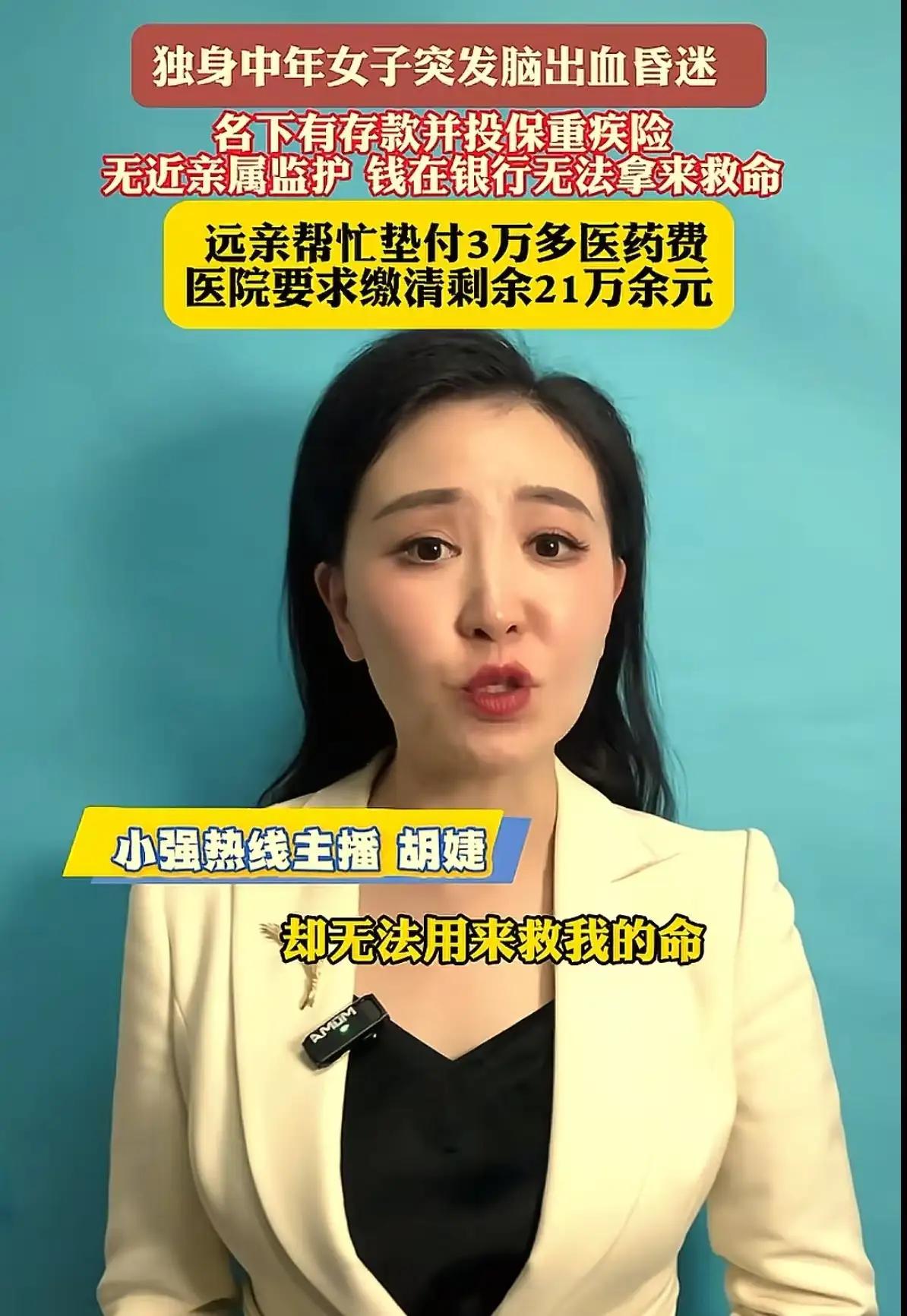

这是一场令人扼腕叹息的“人性考验”,也是现代社会制度的“盲点”!一位年轻女子,面对生命的最后关头,却因为身份和制度的限制,被困在了自己曾经信任的“金库”之外。她的故事,犹如一面镜子,折射出我们每个人都应该深思的问题:在这个看似发达、制度健全的社会,真正的人性关怀还剩下多少? 她叫李婷(化名),一个普通的上海白领,平日里孜孜不倦地工作着,梦想着未来的幸福生活。谁曾想到,命运会如此残酷:突如其来的一场脑出血,让她陷入了昏迷。救命的关键时刻,她的存款——那份自己辛苦积累的财富,却成了“天条”上的绊脚石。 银行拒绝支付医疗费,理由竟然是“没有法定监护人”。没有配偶、没有子女,甚至没有任何近亲,李婷的账户被视作“无人监护”的账户,无法操作。保险公司也拒绝赔偿,声称“责任有限”。一时间,救命的希望变得渺茫。 这个故事让人愤怒,更让人心碎。它暴露了制度设计中的缺陷:在现代社会,个人的财产权益,竟然还受到“监护人”这一限制。难道一个没有近亲的人,就等于被社会抛弃?难道在生命的关键时刻,制度的“刚性”会变成“冷血”? 其实,李婷的遭遇绝非个例。我们身边,是否也有人面临类似困境?老人无子女孤独过世、单身青年突遇变故、残障人士无依无靠……他们的权益,是否都能在制度中得到应有的保障? 这不禁令人反思:我们是否还在用一套传统的制度,来应对一个高速变化、个性多样的现代社会?制度的“刚性”与“死板”,是否在不经意间成为了“生命的枷锁”? 与此同时,公众的声音也开始发酵。有人呼吁:应当建立“突发事件紧急资金”体系,为无依无靠的个体提供救助;有人建议:完善“个人财产自主权”的法律保障,让每个人都能在危难时刻,第一时间用上自己的财产。 李婷的故事,或许只是冰山一角,但它引发的共鸣却是深远的。每个人都可能在某个瞬间,成为“无助的那一个”。我们需要的不仅是制度的完善,更是社会对生命尊重的再认知。让我们共同期待,有一天,制度能像阳光一样温暖每一个孤独的灵魂。 这是一个关于生命、制度与人性的故事,也是一场关于未来的深刻反思。你我都可能成为故事的主角,或许下一次,制度会不会也为你我打开一扇温暖的门?人性感悟