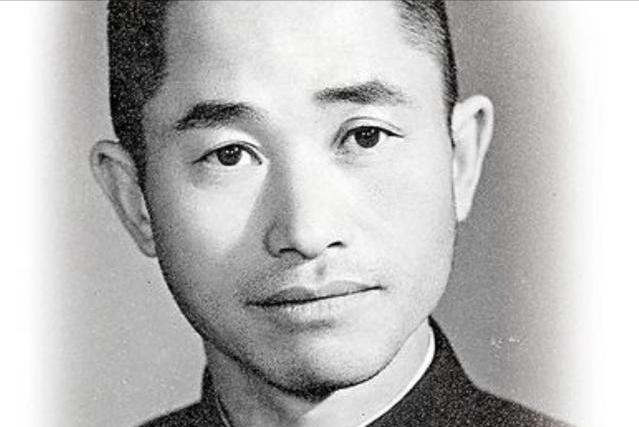

1951年,抗美援朝战役,彭德怀命蔡长元以死抗敌,谁知蔡长元转头就下令解散军队,却“出色”完成了任务,怎么回事? 1951年铁原前线,彭德怀向63军189师师长蔡长元下达死命令:“死守铁原15天,丢了阵地提头来见!”蔡长元随即下令“分散部队”,此举令官兵哗然,最终却成功守住阵地。这并非抗命,而是志愿军史上教科书级的战术创新。 理解蔡长元的决策,需先明晰当时的战场困境,1951年5月,第五次战役后期志愿军后勤补给中断,被迫向北转移。 美军指挥官李奇微抓住战机,集中美骑1师、英28旅等13国联军共4.7万兵力,配备1300多门火炮、180余辆坦克及日均800架次战机支援,直扑铁原。 铁原是志愿军北撤的咽喉,也是囤积粮弹的重镇。一旦失守,美军就能切断志愿军主力退路,后果不堪设想。彭德怀把阻击重任交给63军,军长傅崇碧又把最前沿的防线交给蔡长元的189师。 可此时189师经过连番恶战,只剩不到7000人,且装备差距悬殊——美军每小时炮火覆盖达4500发,189师平均每个战士只有3发子弹。 在此态势下,彭德怀“以死抗敌”的命令是现实所需,若采取传统阵地战正面硬拼,189师最多支撑3天即会全军覆没。蔡长元勘察阵地后发现,铁原丘陵沟壑纵横,具备分散作战的地理条件,一套战术方案逐步成型。 蔡长元所谓的“分散部队”,并非溃散,而是将189师拆解为200多个战斗小组,每组以党员为核心、老兵为骨干,搭配新兵共30人左右,在铁原前沿25公里防御正面构建“品”字形防御体系,后世称之为“拔碎牙”战术。该战术针对美军弱点设计,有三个核心要点。 其一为阵地布局的科学设计。每个小组占据丘陵制高点,构筑“猫耳洞”与交通壕,实现防空炮火与战术协同双重功能。美军炮火覆盖时,官兵退守工事;炮火延伸后,立即进入阻击位置。这种战术使美军重火力优势难以发挥,每推进一公里均需付出重大伤亡。 其二为袭扰战术打乱敌军部署。蔡长元抽调骨干组建突击组,实施夜间袭扰。188师563团8连连长郭恩志率部驻守255.1高地,创造“三朵花”战术:以迫击炮形成“梅花形”火力覆盖压缩敌军队形,重机枪密集射击形成“一串红”杀伤,再以侧翼反击形成“荷花形”包围。 该连3天内打退美军13次冲锋,歼敌200余人,自身伤亡仅10人,有效迟滞了美军进攻。 其三为预备队的精准投送。蔡长元未将兵力全部部署于一线,预留一个营作为预备队,建立快速响应机制。当美军突破3个小组防御阵地时,预备队15分钟内抵达战场,不仅夺回阵地,还俘虏20余名美军士兵。这种弹性防御体系,韧性远超单纯死守。 战术的落地离不开官兵的顽强执行。蔡长元亲赴一线指挥,巡查阵地时被炮弹炸伤,去世后骨灰中检出11枚弹片。 据其警卫员回忆,那段时间蔡长元昼夜坚守指挥岗位,在地图上标注各小组位置,通过电台实时调整部署。 战术成效在实战中充分显现。美军首日发起17次冲锋,仅占领两处无关紧要的山头,伤亡达800余人。美第9军第24师少校罗伯特在回忆录中记载:“在铁原,我们陷入无法发力的困境,始终找不到明确打击目标,却又感觉敌人无处不在。” 189师最终成功坚守15天。接到撤退命令时,全师剩余兵力不足2000人,但有效迟滞了美军进攻,为志愿军主力重整防线赢得关键时间。 战后统计,189师在此次阻击作战中歼敌6000余人,自身伤亡4000余人,这一战损比在当时的装备差距下,堪称军事奇迹。 蔡长元的战术创新,放在军事史上也有重要意义。它证明了在装备悬殊的情况下,通过精准的战术设计,可以弥补硬实力差距,后来解放军的“弹性防御”战术,就借鉴了铁原阻击战的经验。 铁原阻击战的胜利具有决定性意义,此战使美军认识到志愿军的防御韧性,直接为后续板门店谈判增添重要筹码。美军相关战史记载显示,铁原作战后,其高层明确认知到“无法通过军事手段达成朝鲜战场战略目标”。 更深层的价值在于,蔡长元的决策彰显了志愿军将领的战场指挥智慧。他未机械执行“以死抗敌”的命令,而是结合地形与兵力实际灵活调整,这种“不唯上、只唯实”的指挥风格,是志愿军以弱胜强的关键因素之一。63军军长傅崇碧曾总结:“作战需以胜为目标,有效的战术才是根本。” 如今铁原地区仍留存当年的战斗遗迹,蔡长元与189师官兵以“分散防御”的逆向思维,书写了抗美援朝战争的经典战例。 这一战役印证:真正的军事勇气并非盲目牺牲,而是在绝境中构建胜利可能,这正是人民军队宝贵的精神特质。