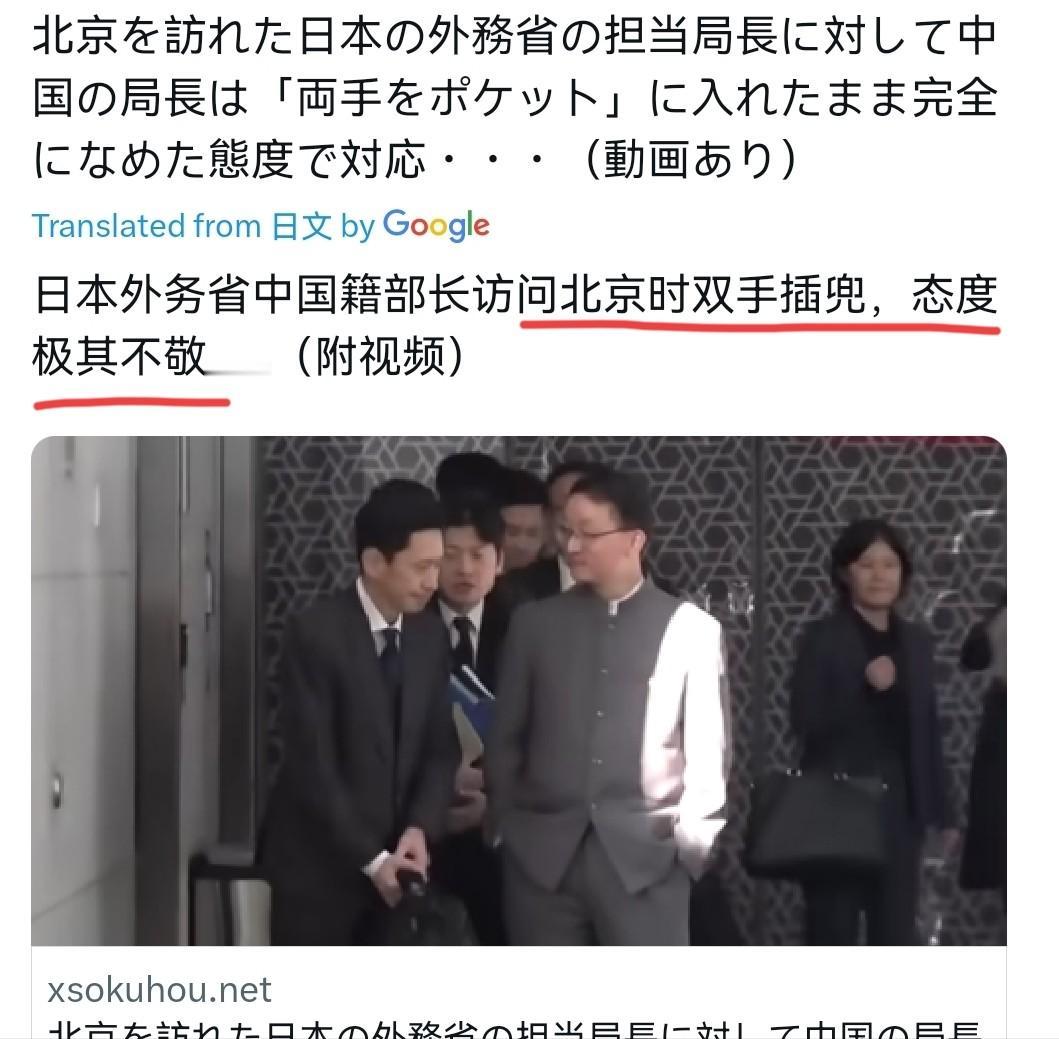

日本国内很不满!对于我们外交部亚洲司司长刘劲松双手插兜的动作,日本方面普遍感到不满!日本不少批评指责称,中国外交官的态度充满了不敬,这是对日本的不尊重,中国并不掩饰他们的“无礼”。而日本国内也批评金井正彰称,其对中国的态度过于的恭敬,像是对中国登门认错一样,日本不应该对中国如此软弱。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 这张照片传回日本之后,整个网络像被人点了火一样炸开了锅,画面中,中方代表刘劲松双手插兜、神情冷静,而金井正彰微微弯着腰靠近倾听。 这些细节被许多日本网友指责中方“没有礼节”,甚至把这种姿态形容成“轻蔑”,从他们的反应来看,这一幕几乎成了民族尊严受损的象征。 奇怪的是,他们的愤怒并非只针对刘劲松,还波及到了自己人,日本国内不少人认为金井的姿态“太软”,甚至嘲讽他像“被训斥的学生”。 这种情绪化的指责,不仅没有帮助他们理解会谈的真实困境,反而暴露了他们内心深处的矛盾:既希望中方表现得“尊重且礼貌”,又希望本国外交官挺胸抬头、强硬果断,两种期待混在一起,自然会让舆论争吵不休。 可看得更清楚的人都明白,争议中心从来不是动作本身,而是会谈背后的背景,日本首相此前发表的涉台言论,直接触及中方最敏感、最核心的利益。 台湾问题在国际上早已是确定原则,日本不是不知道,却偏偏在这个点上开腔,中方随后多次表达严正立场,要求日本方面收回言语,可日本政府既不想道歉,也不愿修改原说法,最后只派出厅局级官员前来“说明情况”,这种安排在中日关系史上已经足够说明问题。 在这样的前提下,还指望中方在会面时维持“笑容可掬”的样子,显然是想得太简单,会谈结束后,中方直接表达了“不满意”,并没有粉饰。 站在大楼外的那一刻,其实已经是整个过程的延续,刘劲松的神情冷峻、姿态严肃,不是无礼,而是明确的态度,既然日方没有带来能解决问题的回答,那么气氛也不可能轻松。 倒是金井在离开时一路低头、面对记者不发一语,说明问题并没有像日本国内希望的那样向好的方向发展。 尽管如此,日本的舆论却选择把焦点转移到“礼仪”上,希望借这个角度制造一种“日本受到了冒犯”的叙事。 这样一来,首相的失言似乎就淡出了视野,他们就能把矛头从自身的政策错误上挪开,可惜这套操作也只能在国内起到安慰作用,事实上,日本先破坏共识,却指责别人态度严厉,这种逻辑本身就很站不住脚。 日本对金井的批评更是一场无奈的情绪发泄,金井是技术官僚,不是制定政策的人,他能带来的答复受限于本国政府,既不能答应中方要求,又不能表现得太强硬,否则会谈根本没法继续。 国内群众却把矛头对准了他,仿佛只要他站直一点、声音大一点,中方态度就会改变一样,把外交复杂性简化成“挺胸抬头”的姿势,这种想法未免太幼稚。 更深层的原因在于心理落差,几十年来,日本一直把自己视为亚洲的制度与经济标杆,如今看到中国在发展、在主导区域议题,心理上难免不适,实力对比变化让一些人敏感甚至焦虑。 一个“插兜”动作之所以激起夸张反应,是因为它被赋予了象征意义,中日关系中的主动权正在发生转移,这不仅是外交动作的解读,更是心态的反映。 事实上,双手插兜并不会改变任何谈判内容,也不会影响双方立场,真正决定两国关系走向的,是能否尊重彼此最基本的原则。 中方态度一直清晰:不能在核心利益上含糊,日本若继续在敏感议题上反覆试探,中方的回应不仅会保持严肃,甚至可能进一步升级。 从头到尾,日本舆论之所以纠缠在一个动作上,是因为这件事触碰了他们“既想保持体面又不愿承认错误”的心理痛点,一只插在口袋里的手,其实什么也没有做,却像一面镜子照出了两国关系当前的现实温度,以及日本社会内部面对时代变化时的纠结与不安。

蓝天

必须灭了小日本鬼子