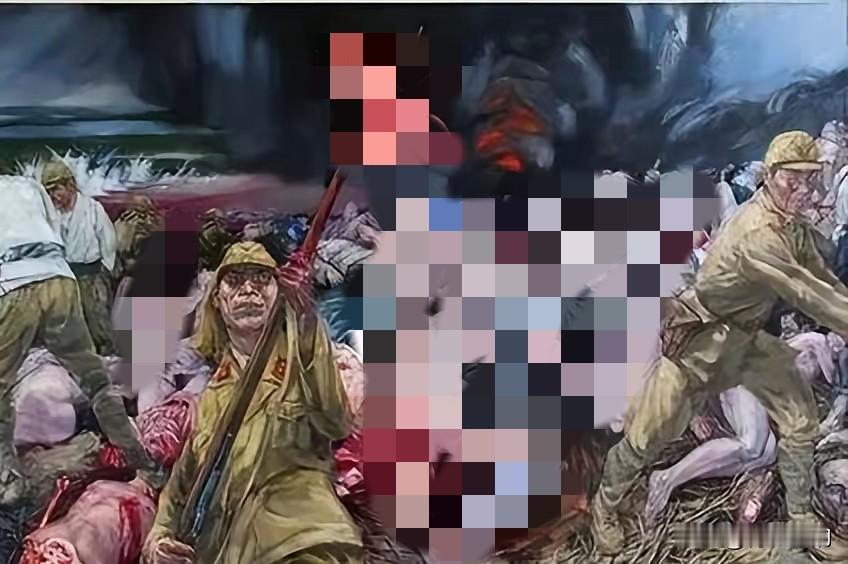

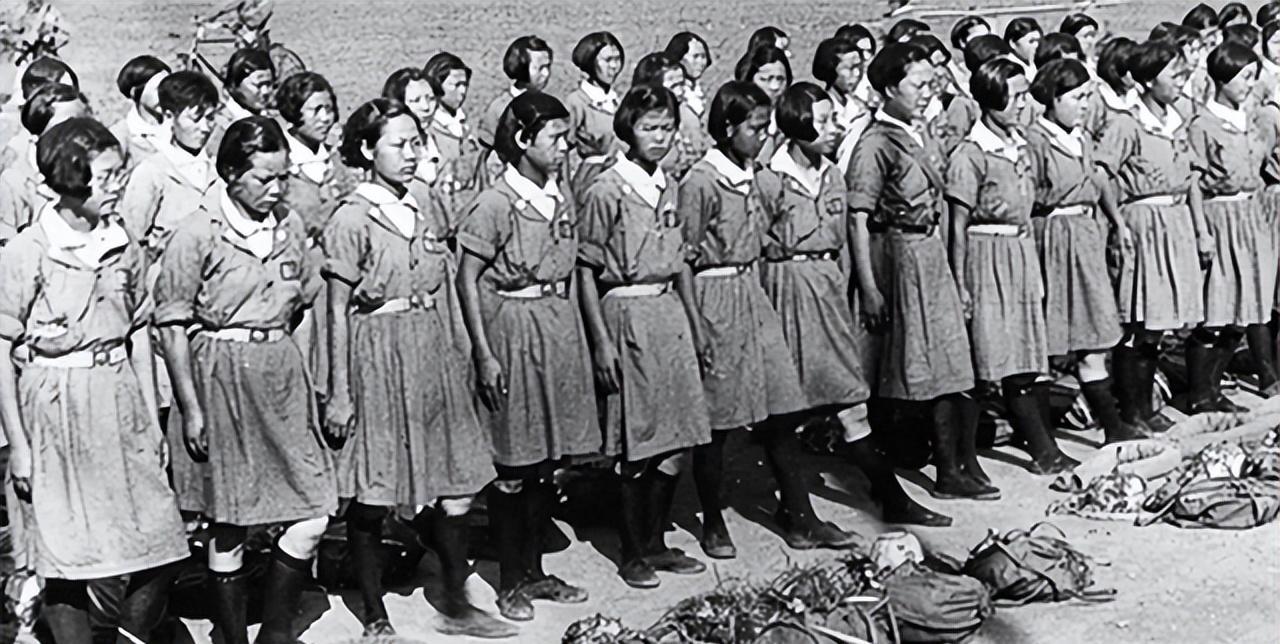

1937年12月13日,南京城破,那是一段不忍直视的惨痛历史。 城墙上的硝烟还没散尽,日军的铁蹄就踏碎了秦淮河的宁静。六周时间,30多万手无寸铁的平民和放下武器的战俘,倒在了日军的屠刀下——这不是冰冷的数字,是一个个鲜活的生命,是父母、儿女、夫妻,是本该享受太平的普通人,却遭遇了人类历史上最野蛮的屠戮。 当时的南京,成了人间炼狱。日军在街头肆意射杀行人,把百姓逼进防空洞、寺庙,然后用机枪扫射、用汽油焚烧,甚至进行“杀人竞赛”。紫金山下,日军把被俘的中国士兵绑在树上,当作练习刺杀的活靶;长江边,他们把百姓排成一排,用刺刀挨个捅倒,尸体堆积如山,江水被染成了暗红色。幸存者李秀英回忆,她当时怀着身孕,被日军刺伤三十多刀,肚子里的孩子没能保住,她凭着一口气从尸堆里爬出来,却永远失去了生育能力。“我亲眼看见他们把婴儿挑在刺刀上,笑着走过街道,那场景,我一辈子都忘不掉。” 更让人痛心的是,日军的暴行不分老幼妇孺。年迈的老人被拖拽着扔进火堆,年轻的姑娘被强行掳走,遭受无尽的折磨后惨遭杀害,就连刚学会走路的孩子,也没能逃过魔爪。当时在南京的德国商人拉贝,亲眼目睹了这一切,他在日记里写道:“天黑后,日军的暴行变本加厉,枪声、哭声、惨叫声整夜不绝,南京城成了一座恐怖之城。” 他和几位国际友人一起,建立了“安全区”,庇护了20多万中国百姓,可这小小的安全区,终究挡不住日军的兽行,每天都有百姓被强行拖走,再也没有回来。 日军的残暴,不仅体现在大规模屠杀上,更体现在对生命的漠视。他们把百姓当作取乐的工具,进行砍头、活埋、焚烧、水溺等各种惨无人道的酷刑。有史料记载,日军曾将一群百姓赶到结冰的湖面上,然后用枪扫射,看着他们掉进冰窟窿里挣扎;还曾把俘虏的士兵剥光衣服,赶到雪地里冻死。这些暴行,不是个别士兵的失控,而是有组织、有预谋的屠杀,是日军高层默许甚至纵容的行为。 可即便如此,南京百姓从未放弃反抗。年轻的工人周万顺,趁着夜色偷袭落单的日军,用斧头砍死了三个鬼子后,不幸被日军包围,他拉响了身上的炸药包,与敌人同归于尽;女学生林淑华,冒着生命危险给被困的士兵送食物和药品,被日军发现后,她宁死不屈,跳下城墙壮烈牺牲。这些平凡人的反抗,虽然没能阻止大屠杀的发生,却展现了中国人宁死不屈的骨气。 更让人齿冷的是,战后多年,日本部分右翼势力始终在否认南京大屠杀的史实。他们称“南京大屠杀是编造的谎言”,篡改教科书,删除相关历史记载,甚至污蔑幸存者的证词是“伪造的”。可历史不会说谎,拉贝日记、魏特琳女士的记录、国际法庭的审判档案,还有幸存者的亲身经历,都铁证如山,无可辩驳。30多万遇难同胞的冤魂,不会因为他们的否认而消失;那段惨痛的历史,也不会因为他们的篡改而被遗忘。 我们铭记南京大屠杀,不是为了延续仇恨,而是为了铭记那些逝去的同胞,为了警示后人,战争的残酷与可怕。如今的南京,早已不是当年的人间炼狱,秦淮河畔恢复了往日的繁华,可每年的12月13日,防空警报都会在城市上空响起,提醒着每一个中国人,勿忘国耻,珍爱和平。 那段历史,是中华民族永远的伤疤,也是我们前进的动力。只有铭记历史,才能不让悲剧重演;只有强大起来,才能守护好我们的家园。愿我们永远记得,1937年12月13日那个黑暗的日子,记得那些为了生存而挣扎、为了尊严而反抗的同胞,用我们的努力,让和平之花永远绽放。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。