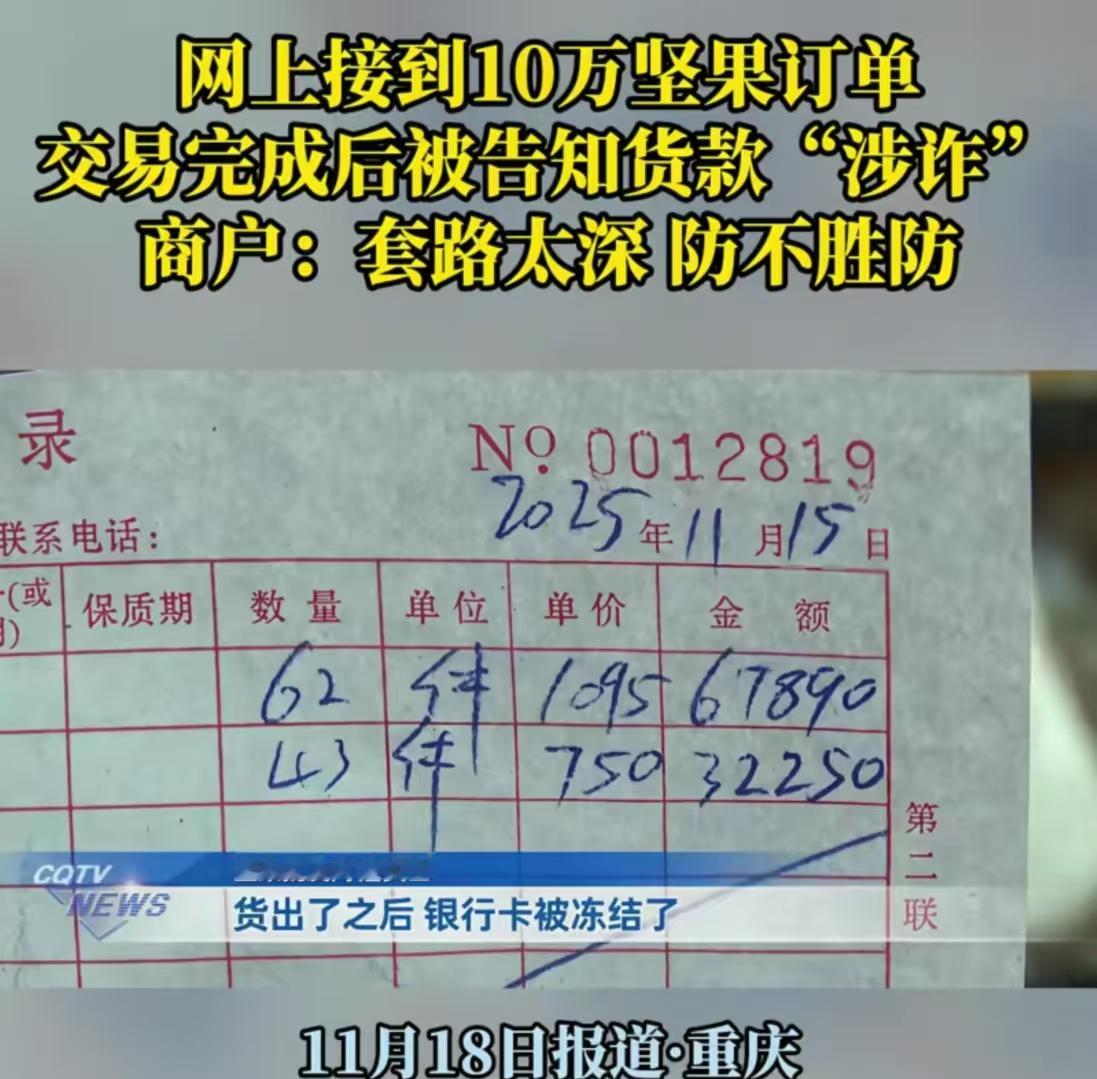

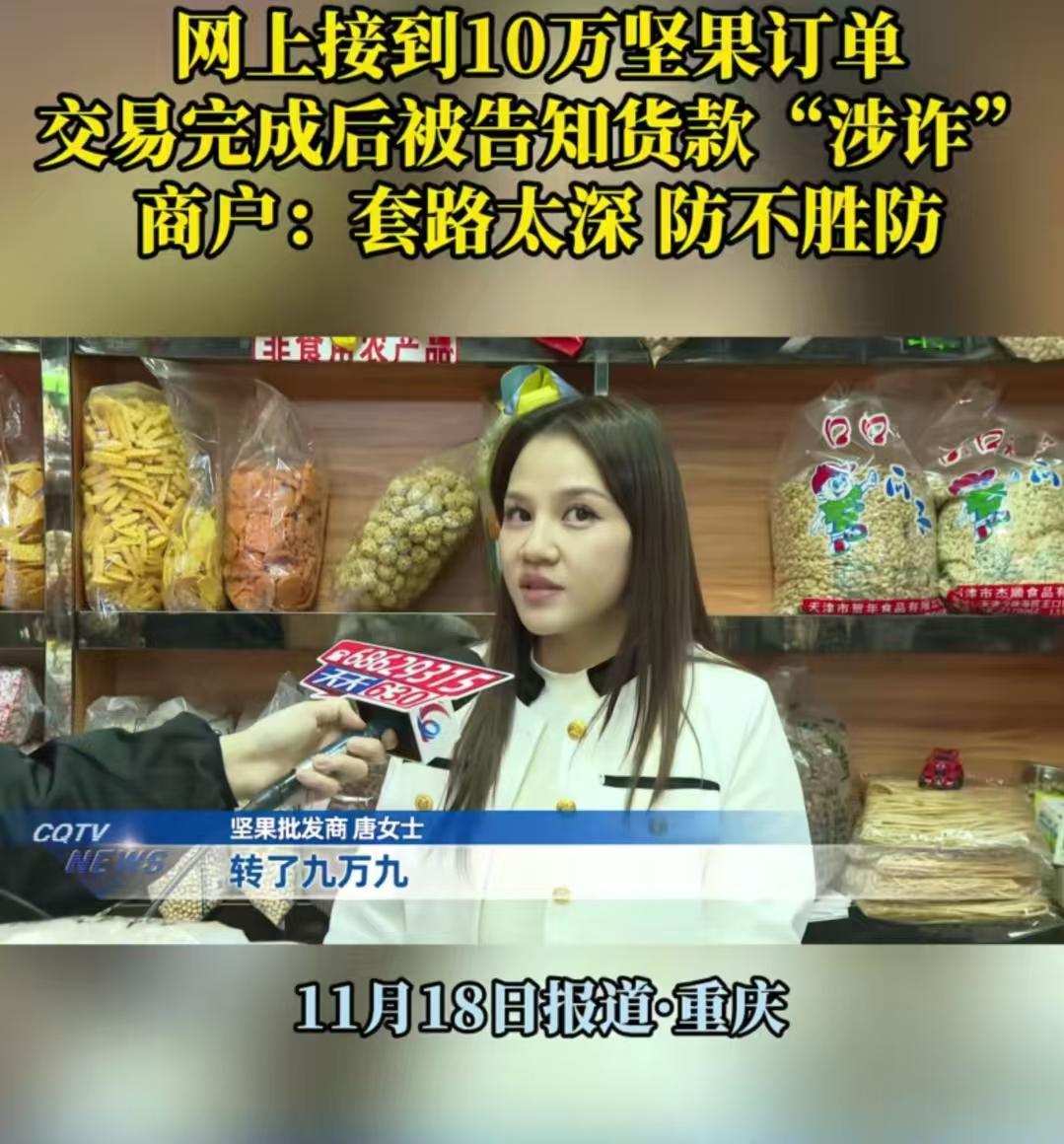

“我怎么知道他钱干净不干净?”重庆,女子在网上接到 10 万坚果订单,对方付钱后就让货拉拉把货运走,可她还来不及高兴,几个小时后银行卡就被冻结了,警方说女子收到的货款是涉诈资金!女子:“我就正常做生意,货没了,钱没了,我冤不冤?” 对于做坚果批发生意的唐家来说,这原本是一笔完美的订单。对方网名“淡泊明志”,看着挺文雅,不仅懂行,还没甚至没讲价。 为了确认品质,对方先要了样品,这一招看似专业的“商业探底”,实则是给唐女士吃了一颗定心丸。 等样品确认无误,对方豪爽地要了几十件货,99000元的货款叮咚一声直接到账。在生意的逻辑里,钱到账就是交易落定的最强音,谁会在看到真金白银入账时,还去审问客户这钱是不是要是抢来的? 唐女士自然满心欢喜,甚至在把货交给赶来的货拉拉司机时,还认真核对了车牌,拍了照,觉得万无一失。 可现实在这个环节设下了一个隐蔽的“洗钱陷阱”。唐女士收到的这笔近十万元巨款,根本不是买坚果的货款,而是某个被电信诈骗受害人的被骗资金。 骗子玩的一手好“乾坤大挪移”:他们一边哄骗受害者把钱打入商户卡里,一边对商户谎称是自己付的货款。 在唐女士眼里,是“客户”付钱提货;在警方大数据里,却是受害者的钱流向了唐女士的卡。那车拉走的几吨坚果,一旦离开视线,就在某个马路边卸货中转,转手变成了洗白的现金。 货拉拉司机只是送货的,卸货点又是流动性极强的路边,线索在这里戛然而止,只留下资金流向清晰的收款商户——唐女士,成了警方锁定的“替罪羊”。 这种新型的“套路”之所以让人生畏,就是因为它利用了商户“见钱发货”的传统习惯。更可怕的是,这种倒霉事还不是孤例。 在唐女士所在的批发市场,这几天人心惶惶,已经有七八家商户遭遇了完全相同的剧本,加起来被卷入的资金接近一百万。 大家复盘时发现,这些“大客户”有个共同点:只走物流不见人,打款极度痛快,不纠结价格。而在交易高峰期的旺季,面对天上掉下来的大单,商家往往会把这些反常理解为运气好。 现在警方的回复很现实:收到的钱是涉诈资金,必须依法冻结。对于商家而言,这就是死局——要把钱退给受害者,那自己的货款谁来赔?如果不退,卡被冻结,生意资金链直接断裂。 唐女士觉得冤,她按规矩办事,没有参与任何诈骗环节,仅仅因为无法穿透屏幕去核实转账人的真实身份,就背上了这样的债务黑洞。 这件事把一个尴尬的现实摆在了所有做生意的人面前:信任成本太高了。以往做生意怕对方不给钱,现在不仅怕不给钱,更怕钱给得太痛快。 为了那点脸面,怕问一句“你是用本人卡转账吗”会显得小家子气,怕多签一个合同会把客户吓跑,结果付出的代价可能是倾家荡产。 如今的局面逼得人不得不警惕,别管生意多大、关系多顺,非本人账户转账坚决不收,甚至要硬起头皮核实身份证。毕竟在那些藏在网线背后的贪婪目光里,善良守信的商户,也不过是他们清洗黑钱的工具罢了。