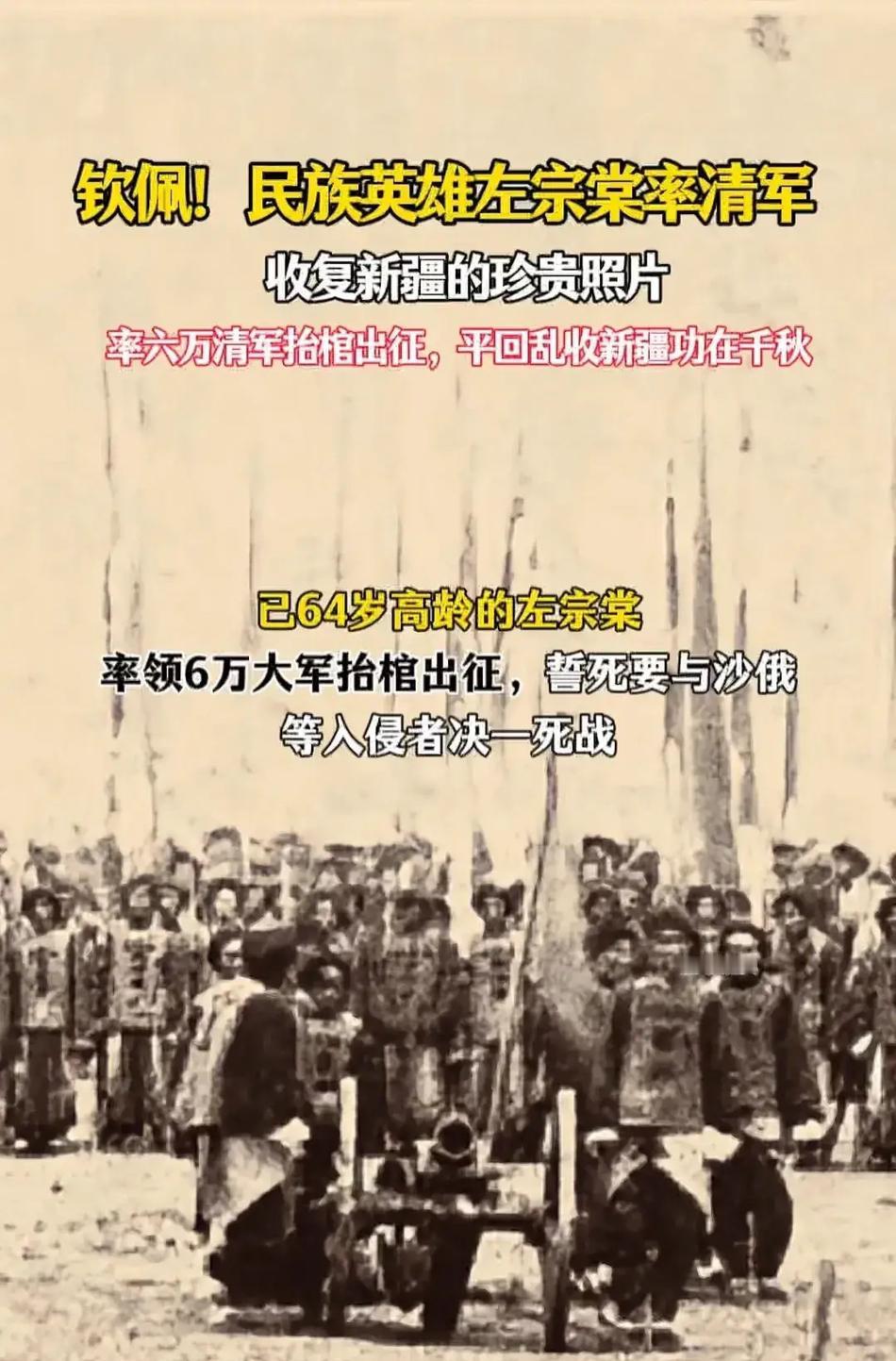

仗打赢了,国库空了。一句“就地解散”,几千个跟着左宗棠收复新疆的湖南兵,就这么被撂在了喀什。家,回不去了。从西域到湖南,三四千公里,一辈子的军饷,可能都买不起一张回程票。 谁能想到,这群踏遍戈壁、血拼沙场的汉子,打赢了保家卫国的硬仗,却要面对无家可归的绝境。1878年,左宗棠率领湘军收复除伊犁外的新疆全境,这场持续五年的征战耗尽了朝廷每年财政收入的三分之一,国库早已空虚到连士兵的军饷都难以兑现。喀什地处边疆,远离中原,当时的交通全靠步行或骆驼,从这里回湖南,至少要走半年,路上的口粮、盘缠,对这些早已囊中羞涩的士兵来说,是遥不可及的天文数字。 不是不想回,是回不起,更放不下脚下刚收复的土地。很多士兵脱下军装时,手里还攥着作战时磨破的刀柄,他们看着身边并肩作战的兄弟,看着喀什城里惊魂未定却重获安宁的百姓,心里横下一个念头:留下来,守着这片用命换来的疆土。没有营房,他们就用夯土和胡杨木搭建土屋;没有耕地,他们就开垦戈壁边缘的盐碱地,把从湖南带来的稻种、辣椒籽撒进土里,试着在西域的风沙里种出家乡的味道。 最难熬的是乡愁。每到月圆之夜,老兵们就会聚集在土屋前,用带着湖南口音的方言唱着家乡的歌谣,有人会掏出贴身藏着的家书,借着月光一遍遍摩挲,信纸早已被汗水浸得发黄。有个叫李老栓的老兵,随身带着一个布包,里面是妻子绣的鸳鸯帕,他常说:“等庄稼有了收成,就攒钱回家,让她看看我还活着。”可直到头发斑白,他也没能踏上归途,临终前还嘱咐儿子:“死后把我埋在最高的坡上,让我能望见湖南的方向。” 这些湖南兵没有被困境打垮,反而用坚韧在喀什扎下了根。他们把湘军屯田的经验带到这里,修水渠、平土地,把一片片不毛之地变成了良田;遇到当地百姓有困难,他们主动伸出援手,教大家耕种技术,帮着抵御风沙。时间久了,他们和当地维吾尔、柯尔克孜等民族的百姓通婚生子,湖南的饮食、习俗也慢慢融入了喀什的生活——至今喀什还有“湖南村”,村里的老人还会做腊肉、剁椒,说话带着淡淡的湖南乡音,那些夯土建造的房屋,依然保留着湘南民居的风格。 更让人敬佩的是,即便被“就地解散”,他们从未忘记军人的使命。后来新疆发生局部动乱,这些老兵自发组织起来,带着子孙们保卫家园,守护着边疆的安宁。他们用一生践行了“守土有责”的誓言,没有抱怨,没有退缩,把个人的牺牲化作了守护家国的担当。左宗棠后来得知这些士兵的境遇,多次上书朝廷请求拨款安抚,虽因财政困难未能如愿,但他在奏折中写道:“湘军将士,忠勇可嘉,弃家卫国,留守边疆,实为社稷之幸。” 这些湖南兵的故事,藏着中国人最朴素的家国情怀。他们没有惊天动地的功绩,却用一辈子的坚守,诠释了“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的真谛。从沙场硬汉到边疆农人,身份变了,但那份忠诚与坚韧从未改变。他们留下的,不仅是喀什大地上的良田村落,更是融入血脉的家国大义。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。