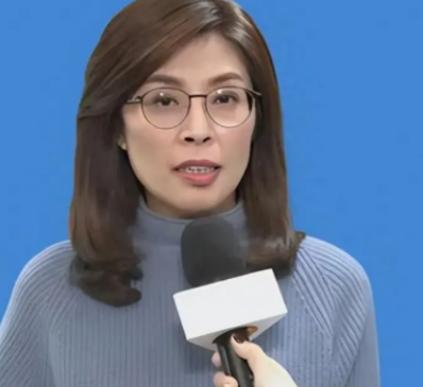

台湾蓝营终于公开对“一国两制”表达拒绝,郑丽文也不再刻意回避,两岸关系将走向何处?从历史纠葛到现实权衡,背后的政治逻辑值得深究。 大家怎么看,一起评论区唠唠! 蓝营这次之所以敢把“拒绝一国两制”讲得这么直白,说白了不是突然硬气,而是被岛内政治逼到了墙角,后面退无可退,只能挑明态度保命。 过去国民党在这个议题上总是模模糊糊,一会儿强调九二共识,一会儿又说尊重台湾民意,看似聪明,实则是夹在两种认同之间动弹不得。 几十年来硬撑的这块“模糊地带”,在今年终于被现实撕开了口子。 岛内政治认同的变化逼着蓝营做选择,民进党这几年一边推“去中国化”,一边把国民党打成“卖台集团”,对蓝营来说,不敢亲中、不愿独立、两边都不讨好,成了越来越深的困境。 过去还能靠“什么都不讲”混日子,现在不讲就等于默认,被绿营和媒体一起围剿,年轻人又普遍对政治认同比较敏感,对“一国两制”基本是本能排斥,国民党如果还捏着鼻子保持暧昧,那年轻票会流得更快。 郑丽文上任后的这句话,其实就是为了赶紧在政治版图上插一面旗,告诉外界蓝营不是“旧时代的国民党”。 这种表态成本低、声量大、风险看似可控,是最快稳住基本盘的办法,换句话说,这不是他们真的想要,而是不得不说。 正因为如此,这句话的意义不在内容,而在它象征着一条旧路彻底走到了尽头。 可要解释国民党为什么走到这一步,不能只看当下,还得往前倒几十年,马英九时代,两岸互动密切,国民党还能用“和平发展”当成自己和民进党的最大区别。 可随着李登辉、陈水扁一路留下来的历史叙事逐渐变成台湾主流,国民党的两岸框架开始撑不住了,所谓的“民意基础”不是一天形成的,而是二十年教育、媒体和社会叙事不断累积的结果。 既不能和民进党比“身份认同”,又不能在两岸论述上大幅向大陆靠近,国民党能站的位置越来越小,最后就被挤到了一个必须表态但又不能给出真正答案的角落,拒绝一国两制,就是这层结构性挤压下的产物。 从现实角度看,这更是一种岛内普遍情绪的反映,台湾社会对“一国两制”的恐惧不需要太多论证,本能的担心就足以压倒理性的讨论。 蓝营若违背这种主流感受,不光选票没了,连立场空间都会被彻底抽空,所以这次的拒绝,是典型的“民意迫使政治转弯”,不是理念转变,而是选票数学。 更吊诡的是,蓝营并非真的反统一,他们真正想做的,是把自己重新包装成“两岸的谈判者”,也就是试图把“拒绝某种模式”转化成“我们要的是另一种模式”。 换句话说,他们不是要关门,而是想换一扇门继续和大陆互动,只不过这扇新门能否打开,他们自己心里也没底。 郑丽文提“2300万人意愿”,说白了就是希望把蓝营打造成能“代表台湾和大陆谈条件”的角色,好摆脱民进党以外的另一套叙事,但这种“对等协商”的想象在现实中站不住脚。 大陆关心的核心不是国民党想拒绝什么,而是他们是否还愿意承认一个中国原则,九二共识是蓝营和大陆的通关密码,只要这点还在,沟通渠道就不会断;这点消失,蓝营的政治价值瞬间蒸发。 更大的矛盾,是岛内政客说的和产业界做的完全对不上,台湾经济高度依赖大陆:顺差、就业、投资、台商网络、科技供应链,每一样都离不开大陆市场。 蓝营嘴上得向岛内靠,中间却得靠大陆经济养活自己,这就造成一个尴尬:政治必须往外推,但经济不允许拉得太远。 于是就出现了“嘴里拒绝、身体依赖”的怪现象,这是国民党论述始终模糊的真正根源。 这种矛盾越拖越大,直至今天终于压到极限,郑丽文的表态是一次“割掉旧包袱”的动作,但割完之后能不能站稳,能不能走出新路,是另一回事。 短期内确实有助于修补国民党“被时代抛弃”的形象;中期则会让它在两岸议题上进一步失去主导权,因为和民进党的区别越来越小;长期来看,如果蓝营提不出一套全新的两岸论述,它就会变成一个“只会表态、不会行动”的政党,与民进党相比连存在价值都不清晰。 最后还得说一句,两岸关系走向不会因为台湾政党的一句表态而改变。 真正决定未来的,从来不是岛内政治噪音,而是历史归属、文化连接、经济结构和实力平衡这种深层因素。 蓝营的态度变化只是台湾政治重新洗牌中的一块拼图,更是一面镜子,照出了一个现实:当一个政党只能靠表演立场挣扎时,它已经失去了塑造未来的能力。 这就是为什么蓝营的拒绝,看似大动作,实则只是长期困局的自然结果,两岸未来不会因一句拒绝而走偏,但国民党的未来,可能真的从这句话开始分岔了。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)