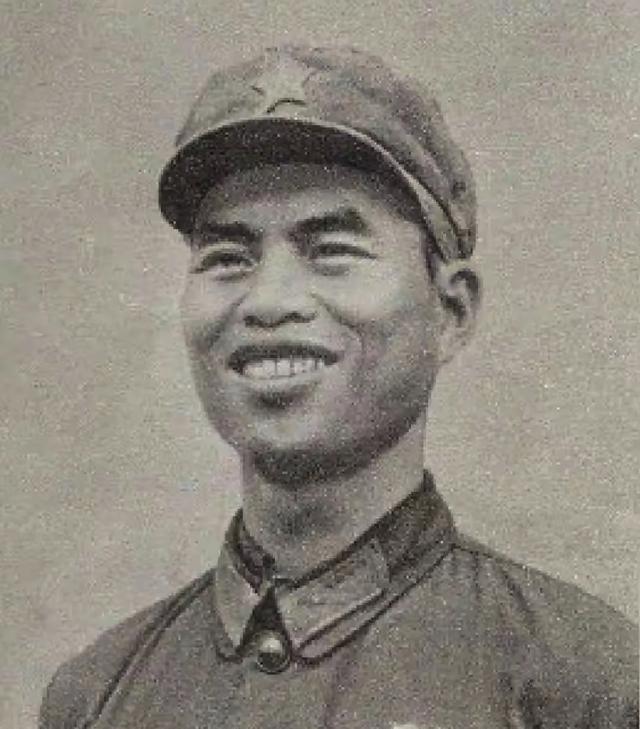

作为我军一名优秀的机枪手,在对越反击战老街战役中,他在浓雾的掩护下,借着手榴弹的爆炸靠近敌机枪阵地,徒手夺下敌机枪,毙敌4人,为部队前进清除了障碍… 这位机枪手名叫李卫国,当年刚满22岁,来自湖南湘西的一个小山村。参军前,他是村里有名的猎户,跟着父亲练出了一双能在山林里辨清风向、锁定目标的锐眼,还有一身攀爬跳跃的好身手。 1978年底,部队接到参战命令时,他正在炊事班帮厨,得知消息后连夜写了三封请战书,硬是从后勤部队调到了一线步兵连,成了一名机枪手。 老街战役打响时,天还没亮,边境线上的浓雾浓得像化不开的墨。 李卫国所在的排负责主攻老街北侧的无名高地,敌人在半山腰修了三层明暗火力点,最外侧的重机枪阵地架在一块大岩石后面,子弹像雨点一样扫下来,部队刚冲到山脚就被压制得抬不起头。 排长趴在泥地里观察了十分钟,发现敌人的机枪手射击很有规律,每打三梭子就会停顿两秒换弹夹。 “必须端掉这个火力点!”排长咬着牙说。李卫国主动请战,他把机枪交给战友,揣了四枚手榴弹,借着浓雾弓着腰往前冲。 脚下的碎石和烂泥让他好几次差点滑倒,耳边全是子弹呼啸的声音,有几发甚至擦着他的钢盔飞过去,震得他耳朵嗡嗡作响。 离敌阵地还有三十米时,他猛地扔出一枚手榴弹,爆炸声响起的瞬间,他像豹子一样扑了过去,顺势滚到一块矮树丛后面。 敌人的机枪暂时停了,李卫国能听到阵地上传来的慌乱叫喊声。他深吸一口气,又接连扔出两枚手榴弹,趁着烟雾弥漫,几步就冲到了岩石下方。 一名越军士兵正准备重新架起机枪,李卫国二话不说,伸手就抓住枪管往上抬,滚烫的枪管烫得他手心瞬间起了水泡。 两人扭打在一起,越军掏出刺刀往他胸口刺来,李卫国侧身躲开,左手死死按住对方的手腕,右手攥起拳头砸在对方的太阳穴上,对方闷哼一声倒了下去。 这时另外三名越军围了过来,李卫国来不及多想,一把抓起刚夺过来的重机枪,调转枪口就扫了过去。 但机枪的后坐力比他想象的大,第一梭子子弹打偏了,他赶紧调整姿势,用肩膀顶住枪托,瞄准冲在最前面的敌人扣动扳机。 连续的射击让他的肩膀发麻,汗水混着泥水往下淌,视线却始终紧紧盯着目标。不到一分钟,三名敌人全部倒地,他也累得瘫坐在地上,胸口剧烈起伏。 清理战场时,战友发现李卫国的胳膊被弹片划开了一道十厘米长的口子,鲜血已经浸透了军装,他却浑然不觉。排长拍着他的肩膀说:“好小子,真是好样的!”李卫国只是咧嘴笑了笑,把夺来的机枪擦干净,又架了起来,警惕地盯着前方的阵地。 后来大家才知道,他之所以能这么快适应敌人的机枪,是因为在部队训练时,他每天都会抱着沉重的机枪练习举枪瞄准,胳膊上的肌肉比同龄战士结实得多。 李卫国的父亲也是一名老兵,参加过抗美援朝战争,当年在上甘岭战役中负过伤。出发参战前,父亲给他寄来一封信,里面只有一句话:“当兵就要对得起身上的军装,保家卫国不能怕流血牺牲。 ”这句话被他抄在笔记本上,一直带在身上。战役结束后,李卫国荣立一等功,当军功章送到他手上时,他想起父亲的话,眼泪忍不住掉了下来。 老街战役是对越反击战中的关键一战,正是因为有无数像李卫国这样的战士,在战场上奋勇拼杀,才为后续部队的推进打开了通道。 他们中很多人都和李卫国一样,来自普通家庭,没有惊天动地的誓言,却用实际行动诠释了军人的使命与担当。 李卫国后来在一次战斗中腿部负伤,伤愈后转业回到了家乡,成为一名村干部,带领乡亲们修路、引水,把在部队里的拼劲用到了建设家乡上。 如今的李卫国已经年过六旬,胳膊上的伤疤和手心的老茧依然清晰可见。每当村里的年轻人问起当年的战斗经历,他总会指着伤疤说:“比起那些牺牲的战友,我已经很幸运了。 咱们现在的好日子,都是无数先烈用鲜血换来的,可不能忘了本。” 英雄从不是天生的,他们只是在国家需要的时候,选择了挺身而出,用平凡的身躯扛起了不平凡的责任。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。