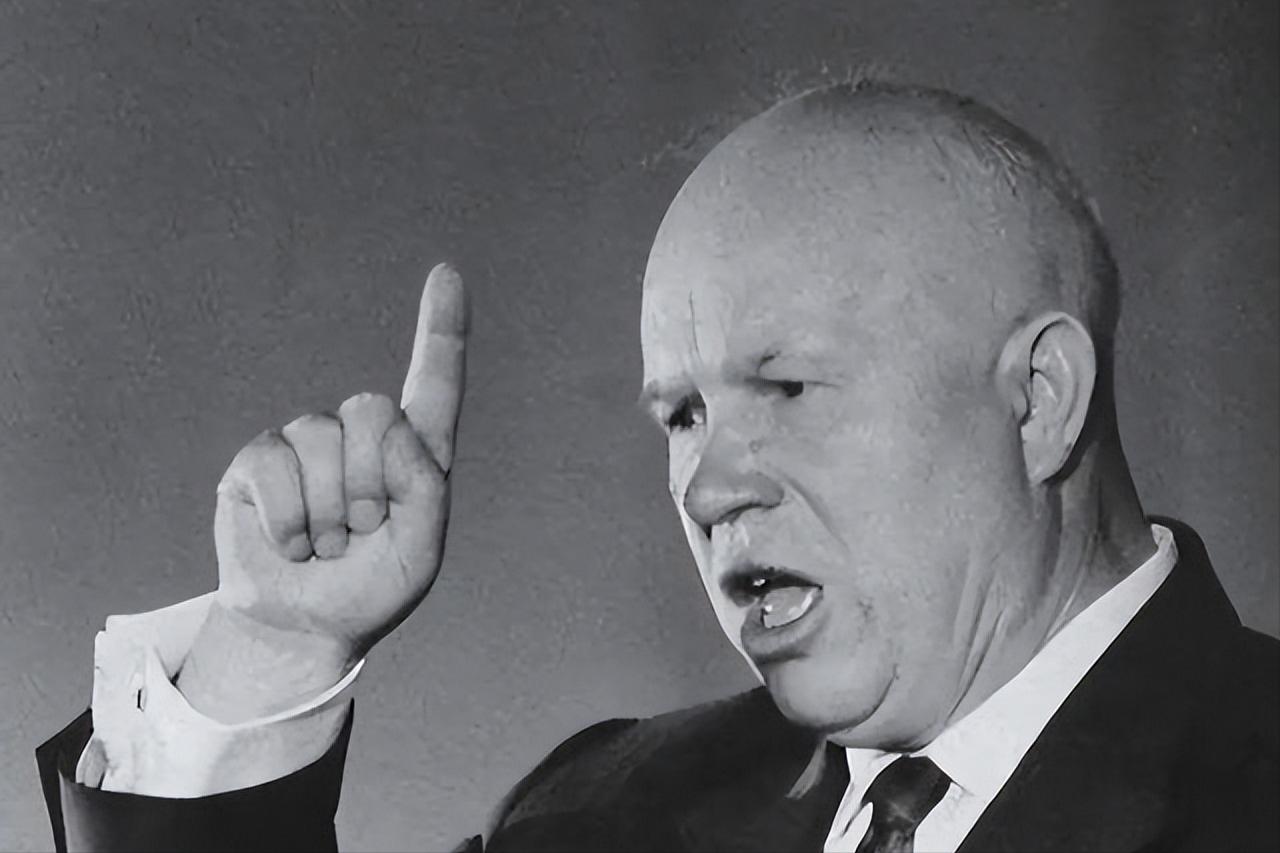

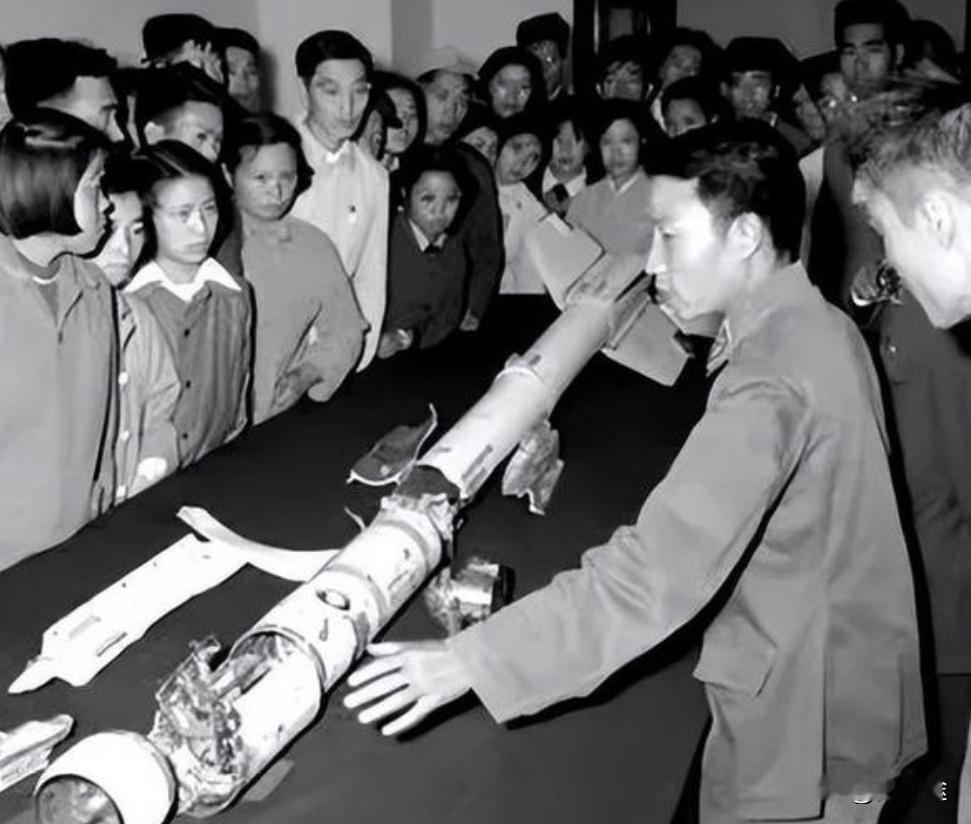

赫鲁晓夫对中国三大贡献:将斯大林时期赖着不给的旅顺港归还、为中国提供百万吨粮食,还帮中国建立首个原子反应堆,然而也因为他,中苏关系开始恶化,这是为何? 赫鲁晓夫上台后,面对国内外政治压力,他需要稳定苏联与东方阵营的合作。赫鲁晓夫的首要任务,就是巩固和中国的关系。 1953年,赫鲁晓夫成为苏共中央第一书记,并在短短几年内,将苏联与中国的关系提升到了前所未有的高度。 1954年10月,赫鲁晓夫亲自带领苏联代表团访问北京。此时,中苏合作正处于高潮。赫鲁晓夫提出了将旅顺港归还给中国的方案,这一提议在当时具有重要的象征意义。 自1945年苏联军队占领旅顺港后,长达近十年的时间里,这片具有战略意义的港口一直由苏联控制。然而,赫鲁晓夫决定将旅顺港交还给中国,这不仅是对中国主权的尊重,也是苏联希望与中国深化关系的表现。 1955年5月24日,旅顺港正式归还,苏联从港口撤离,拆卸并运走所有的军事设施。中国海军进入,升起五星红旗。这一举措对中国而言,不仅象征着对东北防务的掌控,也极大地提升了中国在国际上的地位。 与此同时,赫鲁晓夫还通过一系列经济援助措施支持中国的建设。1955年,苏联向中国提供了大规模的工业技术援助。赫鲁晓夫此时的举动让中国政府深信苏联是值得信赖的战略伙伴。赫鲁晓夫的亲和力,使得中苏关系在这一阶段充满了希望。 赫鲁晓夫的“好意”并非没有隐含的战略意图。在其执政下,苏联虽然给予中国大量的援助,但始终没有放弃对中国的战略控制,尤其在军事和外交政策上,他希望能将中国牢牢束缚在苏联的战略框架内。 赫鲁晓夫的友好政策继续推进,苏联向中国提供了更深层次的合作。 苏联派遣了数百名专家帮助中国建设核设施,包括小型实验反应堆和核技术培训。这一合作使得中国在核技术领域取得了快速进展。到1958年,苏联的援助帮助中国完成了初步的核研究基础设施建设。然而,赫鲁晓夫的战略并非纯粹出于对中国的友好。他希望通过提供这些技术支持,将中国牢牢嵌入苏联的核技术体系之中。 同样在1955年,苏联还向中国提供了大量粮食援助。1959年,中国的粮食短缺问题严峻,赫鲁晓夫又一次提出以贷款形式提供100万吨粮食,并通过海路和铁路将粮食运送到中国。这一举措不仅解决了中国当时的粮食危机,也显示出苏联在经济危机中对中国的帮助。 然而,赫鲁晓夫并不只是单纯地帮助中国。他的援助中,常常伴随着条件,尤其是在军事和外交领域。赫鲁晓夫提议在中国沿海建立联合舰队,并希望中国允许苏联在中国设立长期军事设施。这种对中国主权的侵犯,使得两国关系逐渐暴露出裂痕。 1959年,中苏关系的裂痕开始显现。赫鲁晓夫试图推动“和平共处”外交政策,主张与西方国家通过谈判解决争端。然而,中国却坚持要进行阶级斗争,并对赫鲁晓夫试图与美国和解的做法感到不满。两国在外交政策上的根本分歧,成为了日后关系恶化的导火索。 此外,在台海危机时,赫鲁晓夫未能提前告知中国苏联的立场,这让中方感到失望和愤怒。赫鲁晓夫对于中国在金门炮战中的行动并未给予有效支持,苏联的态度让中国认为苏联背离了对中国的承诺。这一事件标志着两国在军事事务上的分歧。 1959年,赫鲁晓夫还撤回了所有驻华的苏联专家,暂停了对中国的核技术援助。此举无疑让中国陷入了困境,迫使中国在核技术上开始独立研发。这一断裂不仅影响了中国的核武器发展,还深刻改变了中苏关系的整体格局。 随着赫鲁晓夫政策的变化,苏联与中国的关系逐渐从合作转向对抗。赫鲁晓夫与毛泽东在意识形态上的矛盾越来越大,尤其是在“去斯大林化”问题上,中国坚决反对赫鲁晓夫的做法,认为这背离了马克思主义的基本原则。两国的分歧不断扩大,直到1961年,苏联在一次国际会议上公开批评中国,标志着两国正式走向决裂。 1962年以后,中苏关系彻底破裂。赫鲁晓夫在其领导下的苏联,逐渐放弃了与中国的合作,而中国则加速独立发展。赫鲁晓夫在1962年失去对中国的控制,最终撤回了所有的军事技术援助,使得中国在核武器及其他军事领域必须独立进行研发。 此时,中苏边界发生了冲突,尤其是在1969年珍宝岛的冲突爆发后,双方的敌对态度完全显现。这场冲突成为了中苏关系彻底破裂的标志,之后的几十年里,两国的对抗和敌意持续加深。 赫鲁晓夫的政策,虽然在某些方面帮助了中国,但他的“大哥”姿态却逐渐成为中方的负担。赫鲁晓夫试图通过经济援助和技术合作绑定中国,但他忽视了中国日益增长的自主意识和对主权的强烈要求。最终,这一切导致了中苏的决裂,也为冷战格局的进一步复杂化奠定了基础。