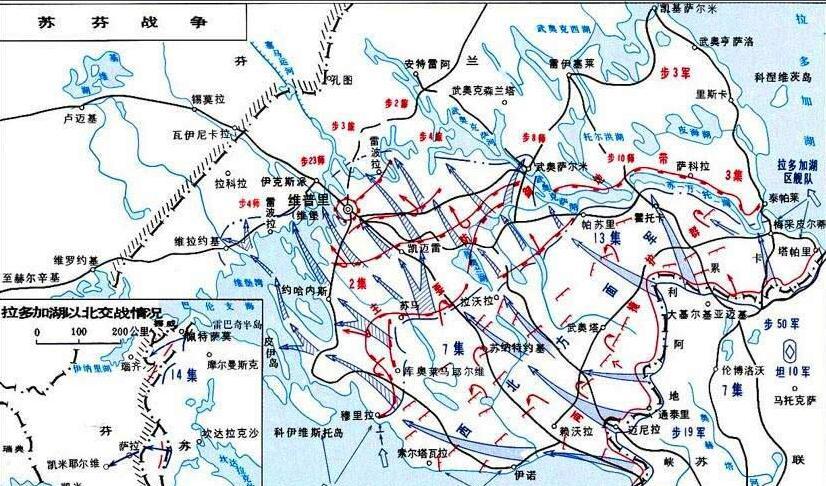

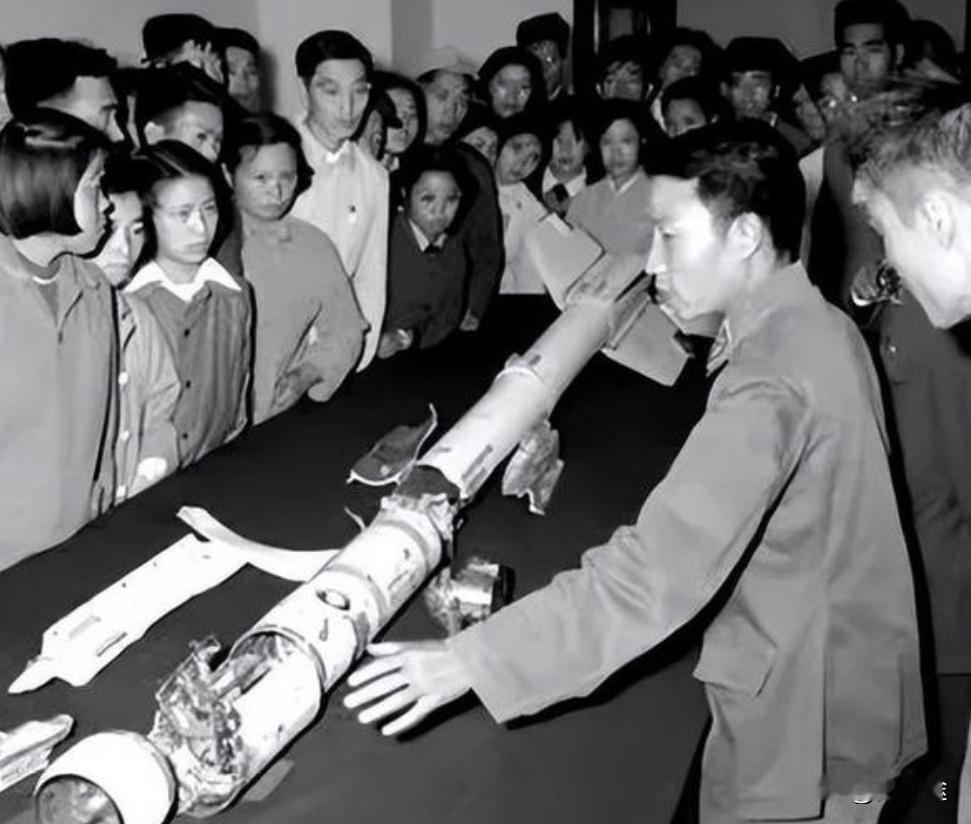

1939年12月,苏军在卡累利阿地峡发现了一批芬军留下的物资,打开一个木箱,看到里面全是酒,士兵们一度还以为有酒喝了。 极寒的雪地反射着惨白天光,木箱里的玻璃瓶在冰雾中泛着微光,没人注意到瓶身标签早已被撕掉,只当是芬兰人仓皇撤退时落下的佳酿。 带头的中士瓦西里搓着冻僵的手指拔开瓶塞——预想中的麦芽香没飘出来,一股混杂着汽油和松焦油的刺鼻气味反而直冲鼻腔,熏得他打了个激灵。 他划亮火柴凑过去,幽蓝火苗猛地舔上半空,足有半尺来高,瓶身烫得几乎握不住,众人惊呼着把瓶子甩进雪堆,火焰却在雪地上滚成个火球,滋滋作响地烧了半分钟。 “这哪是酒!”瓦西里抹了把脸,看着雪地里未熄的残焰,“是芬兰人给坦克准备的‘礼物’。” 谁能想到,就是这些看起来像果汁瓶的东西,在卡累利阿的雪原上撕开了苏军坦克部队的口子?1939年12月的那场战斗里,一个芬兰步兵连靠一百多瓶“鸡尾酒”,硬生生击毁了13辆T-26坦克、27辆装甲车,己方伤亡不过12人。 这种“礼物”的配方简单得可怕:普通啤酒瓶或果汁瓶,先灌上汽油,再掺进木材厂捡来的焦油——这混合物烧起来就像黏糊糊的火胶,粘在坦克装甲上甩不掉;最后撒点钾盐助燃,瓶口塞紧浸过汽油的布条,点燃了朝坦克通风口扔过去就行。 苏军坦克的命门偏偏就在这儿:T-26装甲薄,通风口又大,火焰顺着缝隙往里钻,发动机立马罢工,浓烟能把车组成员呛得失去战斗力。 “投送面包”——这是苏联外长莫洛托夫对轰炸芬兰的辩解,芬兰士兵就用燃烧瓶回敬,戏称是“给莫洛托夫的鸡尾酒”。黑色幽默像长了翅膀,从雪原飞到整个欧洲,“莫洛托夫鸡尾酒”成了燃烧瓶的代名词。 发现这批“烈酒”后,苏军前线指挥部连夜发报:坦克兵必须加固通风口,每车配灭火器。可这武器哪防得住?前线士兵能做,后方老百姓也能做,只要有汽油和瓶子,人人都是反坦克手。 零下四十度的天气里,芬兰人揣着玻璃瓶趴在雪地里,等坦克靠近了就往上扔。火焰在极寒中炸开橘红色的花,钢铁巨兽一头头栽进火里——这不是武器的胜利,是把平凡物件用到极致的智慧。 历史学家说,战争有时比的不是谁武器好,是谁更会用身边的东西。芬军用汽油和瓶子证明了这点。 莫洛托夫鸡尾酒的厉害远超想象:高温火焰能烧穿发动机舱,重则引爆油箱;浓烟灌进乘员舱,能把人呛晕甚至窒息。更要命的是它没门槛,“穷国穷军队”最需要这种生存智慧,不用反坦克炮,老百姓也能上手。 苏军士兵从期待美酒到面对烈火,几秒钟的心理落差,藏着战场最残酷的真相:侵略者眼里的“战利品”,往往是守卫者准备好的反击。 后来这“鸡尾酒”成了二战的“明星武器”:东欧游击队用它炸德国坦克,法国抵抗组织用它对付纳粹,朝鲜战场上也常见它的身影。它背后是人民战争的智慧——普通人拿起身边的东西,就能对抗机械化部队。 连坦克设计都被它推着改了。苏联很快给坦克加厚装甲,加装自动灭火器和密封通风口,各国纷纷跟进,坦克从此进入“防火时代”。 其实一战时就有类似燃烧武器,但芬兰人把它变成了“反坦克神器”。极寒考验逼出的智慧,让这简易武器一战成名。 直到今天,从东欧冲突到中东战场,只要有弱者反抗强权,总能看到莫洛托夫鸡尾酒的影子。它简陋,却带着不屈的意志——当普通人被逼到绝境,连玻璃瓶和汽油都能变成反抗的拳头。 士兵们期待的那口酒,最终变成了战场上的火海。这“烈酒”的误会,恰是战争的隐喻:侵略者以为能轻易掠夺,却不知每个被侵犯的灵魂,都藏着反击的火种。

老胡

单纯靠燃烧瓶就是扯淡,一百瓶能烧一辆坦克都烧高香了。

江岸英雄 回复 11-26 17:01

不要想当然,实践已经检验过了,

老胡 回复 江岸英雄 11-26 23:55

不要相信网文,不管是钢铁洪流还是步坦结合,那种作战方式能让芬兰步兵靠近坦克把燃烧瓶塞到薄弱的地方。

陈先生

莫洛托夫燃烧瓶,搞得苏军是白痴一样。

GGG

在这吹有啥用?去二毛前线看吹得动不

tb315145358 回复 11-26 08:01

不在这吹,明天的午餐哪来的?

厶刍

这一战芬兰打得漂亮,但架不住综合国力的差距,苏联就算靠熬也能熬死芬兰,结果就显然易见了

YY 回复 11-26 16:23

所以就一直侵略成性,东西南北到处扩张,还收获了一堆鹅粉

六翼

早在西班牙内战时,苏联就已经开发出来应对坦克了,芬兰后面跟着学罢了。

马克

后来芬兰还是割地然后停战了

加钱哥 回复 11-26 10:07

没骨气的欧洲人

用户10xxx26 回复 11-26 12:06

体量差太多,苏联一亿多人,国土面积1800万,坦克飞机年产量上万,芬兰全国才二三百万人口,坦克几乎没有,飞机是西方支援的过时飞机几百架,苏联10:1换都能把芬兰打没

用户14xxx31

记住,39年的苏军和芬兰。

Hey咩

每个时代总有一种用低成本克制对方火力优势的装备,比如没良心炮,燃烧瓶,RPG,无人机,下一个可能是手搓电磁炸弹。

用户10xxx59

应该发到意林上

浮云

千万别把现在战争跟一战二战相比,现在的大国打战完全不实用

吴名士

别吹了,时过境迁!

昊昊

求生之路里用来烧丧尸还是不错滴[开怀大笑]

沐恩刀特

以丧失十分之一的领土告终

用户12xxx35

苏芬伤亡比,这个能说明一切