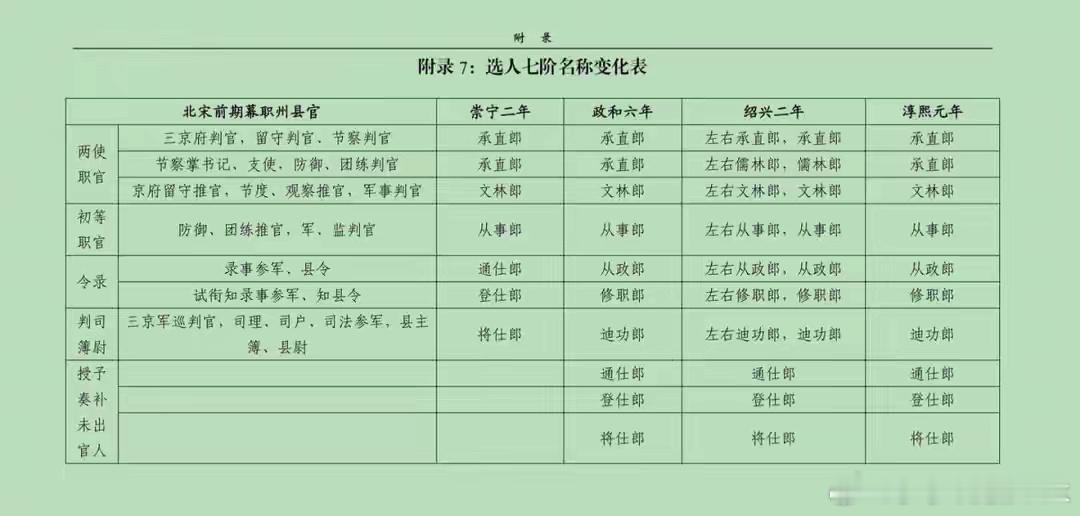

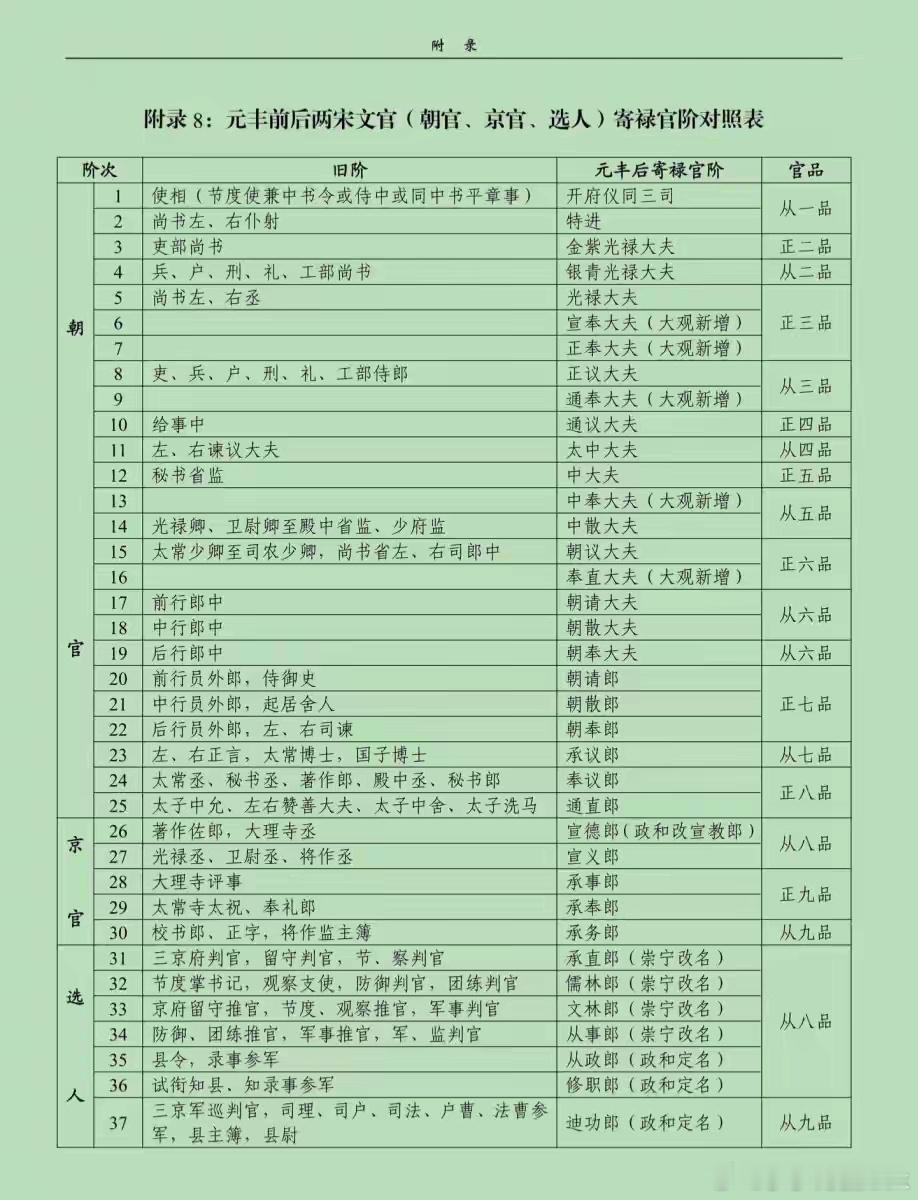

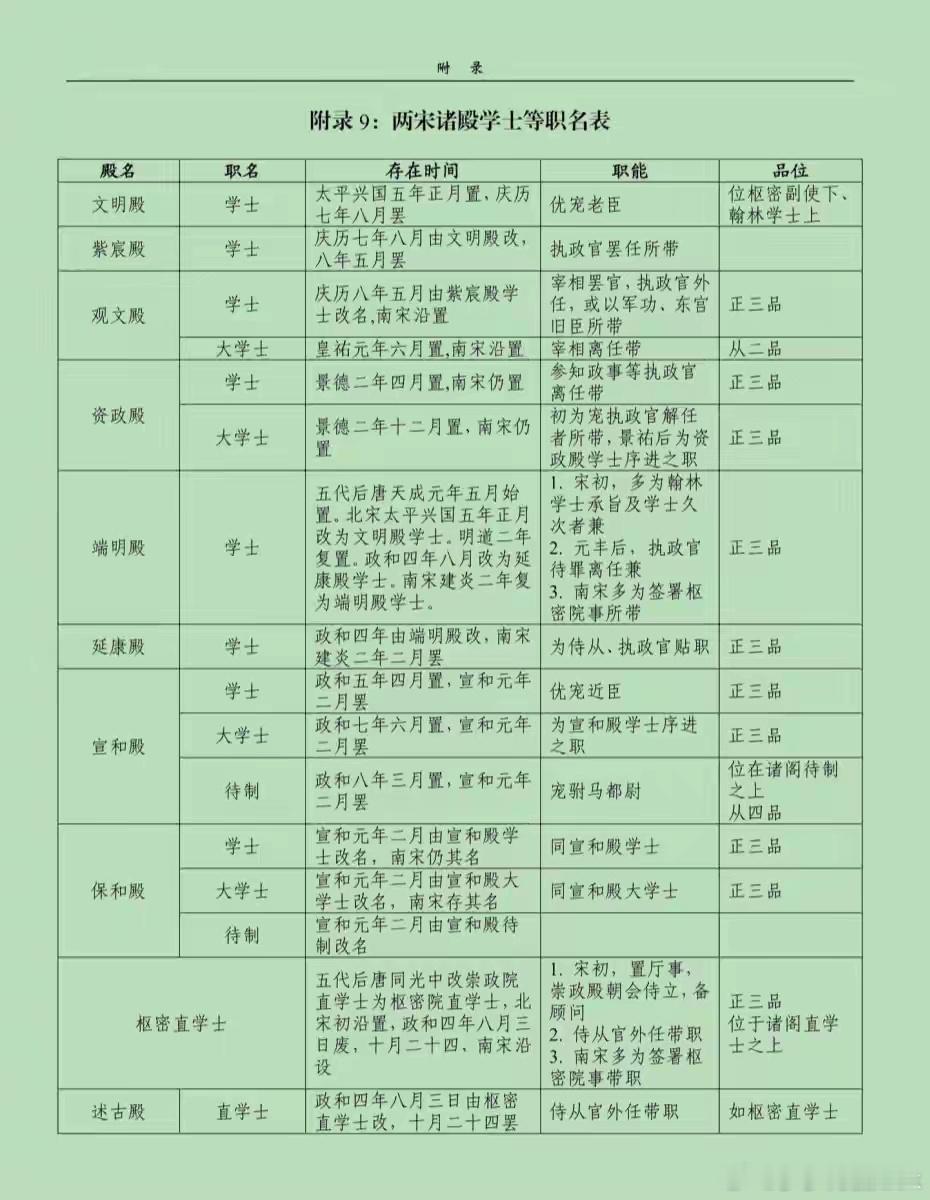

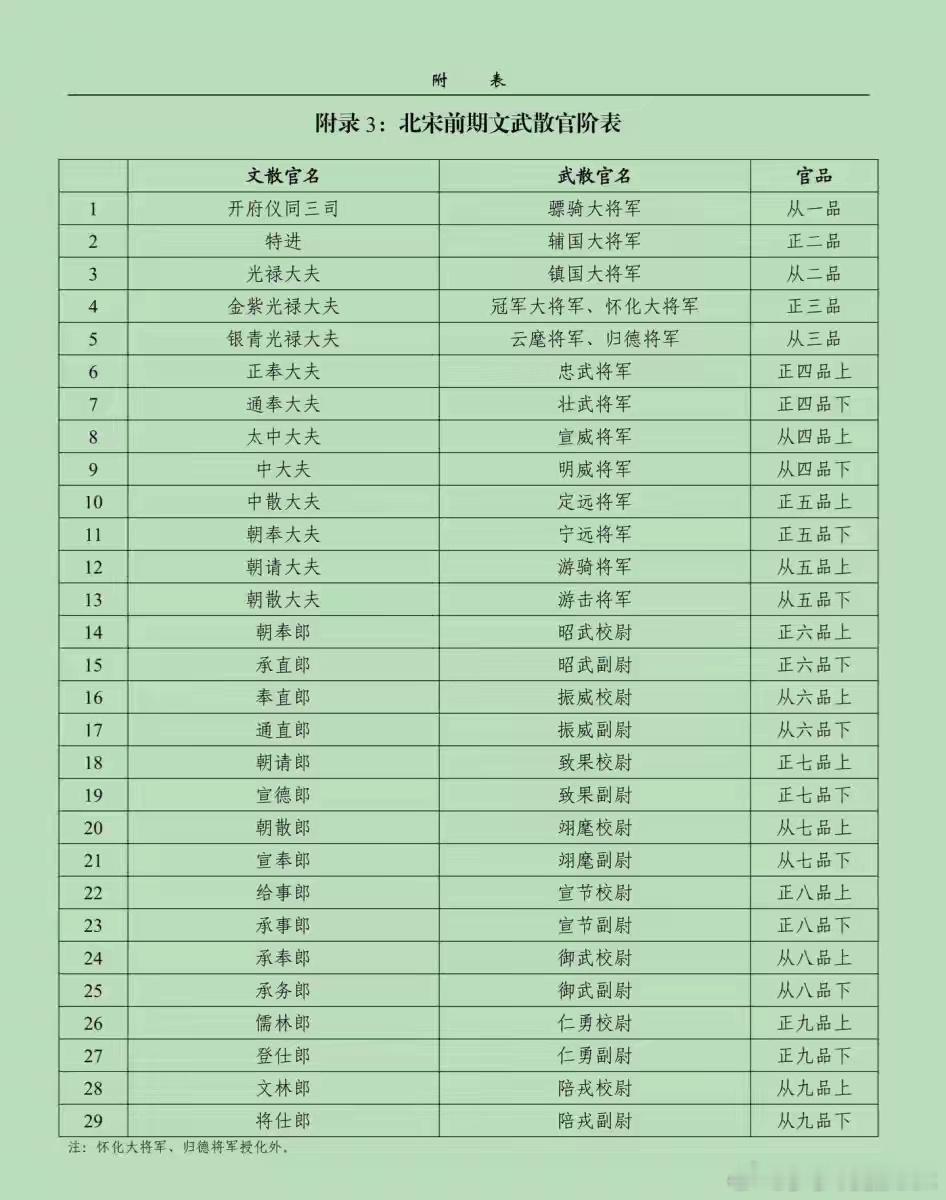

史上第一混乱的宋朝官制提及宋朝,世人常诟病其军事孱弱、对外妥协,却鲜少留意其在内治层面的精妙设计——官制便是典型例证。这份被视作“史上第一混乱”的制度,藏着赵家王朝稳坐江山三百余年的核心密码,哪怕一品官俸禄不及三品,宦官能凭战功封王,看似不合常理的背后,全是精心布局的权力博弈。宋朝官制的“乱”,先体现在品级与实权的脱节上。一品官薪资不及三品,并非统计失误,而是一品衔本就多为三公、三师等荣衔,专供退休元老或宗室亲王,皆是无实权却家底丰厚之人,自然无需高薪;真正执掌国政的宰相、枢密使等核心官员,官品多在二至四品,作为皇帝倚重的重臣,反倒能享受高薪厚禄。更特别的是,若皇帝提议给宰相“升官”,实则是将其边缘化——明升暗降的套路,成了皇权调控重臣的隐性手段。宦官制度的设计更显巧思。吸取汉唐阉宦专权的教训,宋朝内廷宦官最高仅授从八品的东西头供奉官,即便立功晋阶,也需转为武职,最高可至正二品节度使。这一制度既给了宦官晋升通道,又将掌权宦官纳入枢密院管辖,而枢密院由文官掌控,文尊武卑的格局下,即便如童贯这般凭战功封王的宦官,最终也难逃文官集团弹劾而身首异处,从根源上杜绝了阉宦之祸。文官体系的层级划分则暗藏晋升天堑。元丰改制前,文官分选人、京官、朝官三类:占比七八成的选人需熬过“四等七阶”,再集齐五位京朝官推荐(含监司级高官)方能转为京官,多数人终其一生“沉沦选海”;京官虽与选人品级相近,却属中央人事序列,晋升需满足“三任六考”,通过策论考试后还得“五削圆满”,难度堪比登天;朝官仅占文官一成,正八品起步便能上朝议政,其中真正能决定军国大事的执政官,不过十人左右,形成金字塔式的权力结构。官员身份的三重属性更添复杂性:本官(寄禄官)定品级俸禄,却多不掌实务,王安石任礼部侍郎时竟未必知晓部门大门朝向;贴职彰显学术地位,馆殿阁衔对应不同层级重臣,包拯“包龙图”的称谓便源于龙图阁直学士贴职;差遣才是实际职务,具有临时性,宰相本质只是“四品礼部侍郎暂任同中书门下平章事”,皇帝可随意调任,王安石两度罢相后改判江宁府,便是差遣灵活性的体现。科举出身则决定仕途天花板。进士虽起步仅正九品,却能踏上晋升快车道,非进士的“杂出身”官员即便人数占优,也备受歧视,多只能任事务官,终宋一朝137位宰相中,杂出身者仅3人,王安石变法核心助手薛向虽功高盖世,也仅止步于安慰性的同知枢密院。而“与士大夫治天下”的国策,自仁宗朝确立后便坚不可摧,范仲淹力保通敌强盗的晁仲约,直言“祖宗未尝轻杀臣下”,使得七品以上有贴职的朝官基本享有免死特权,即便赵构在位时诛杀文官,也需借叛逆、秽乱宫闱等名义规避祖制。赵家皇帝的治政法宝,正是“异论相搅”与“叠床架屋”。启用王安石变法时,朝堂充斥文彦博等旧党牵制,确保皇权始终掌控主导;官制设计看似冗余低效,实则通过本官与差遣分离,将所有官员变为“临时工”,仁宗42年换23任宰相仍能维持盛世,便印证了这套制度的精妙——哪怕效率打折,也要杜绝权臣出现,让江山永远姓赵。这般看似混乱的官制,实则是宋朝用内治智慧换得长治久安的必然选择。