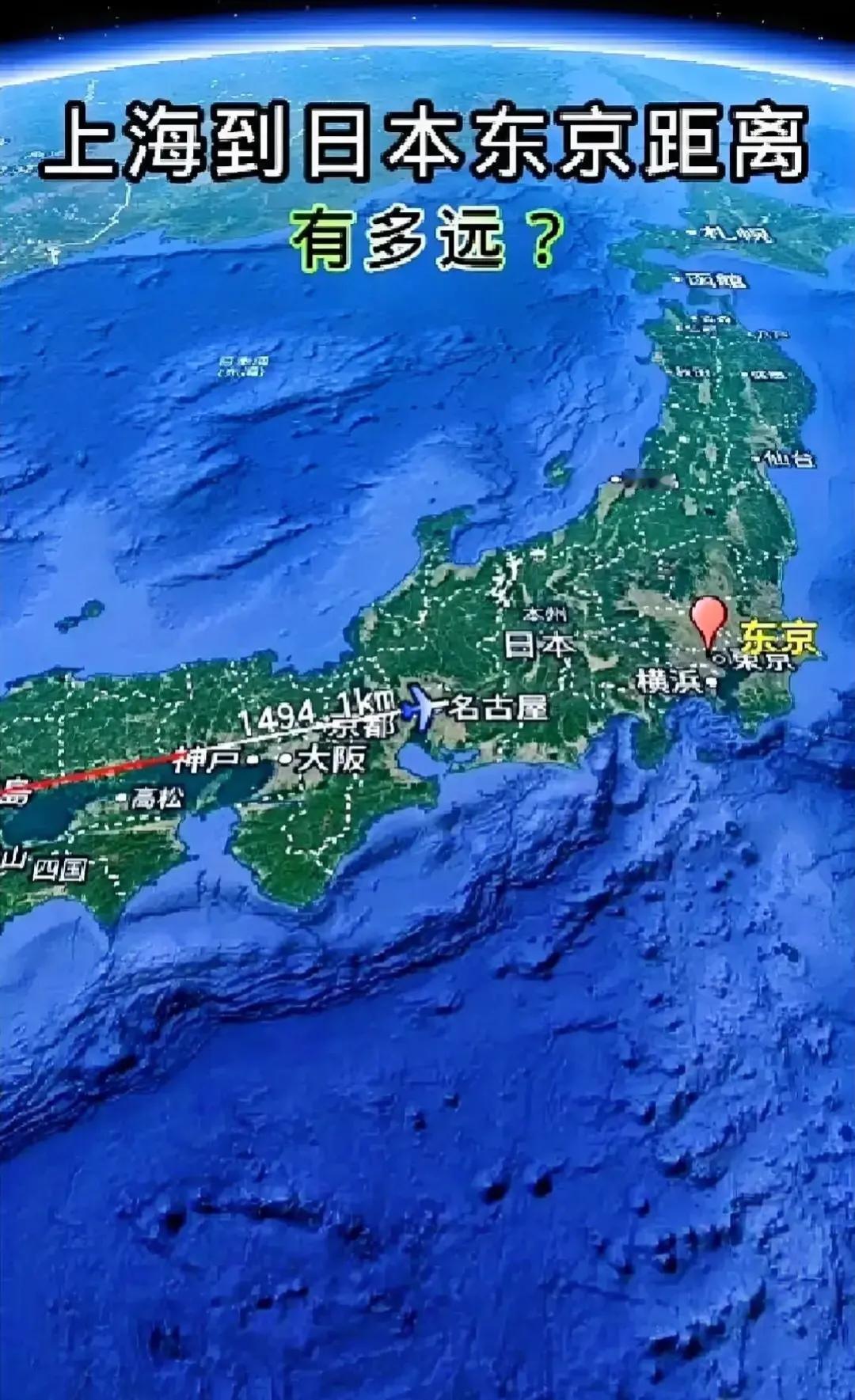

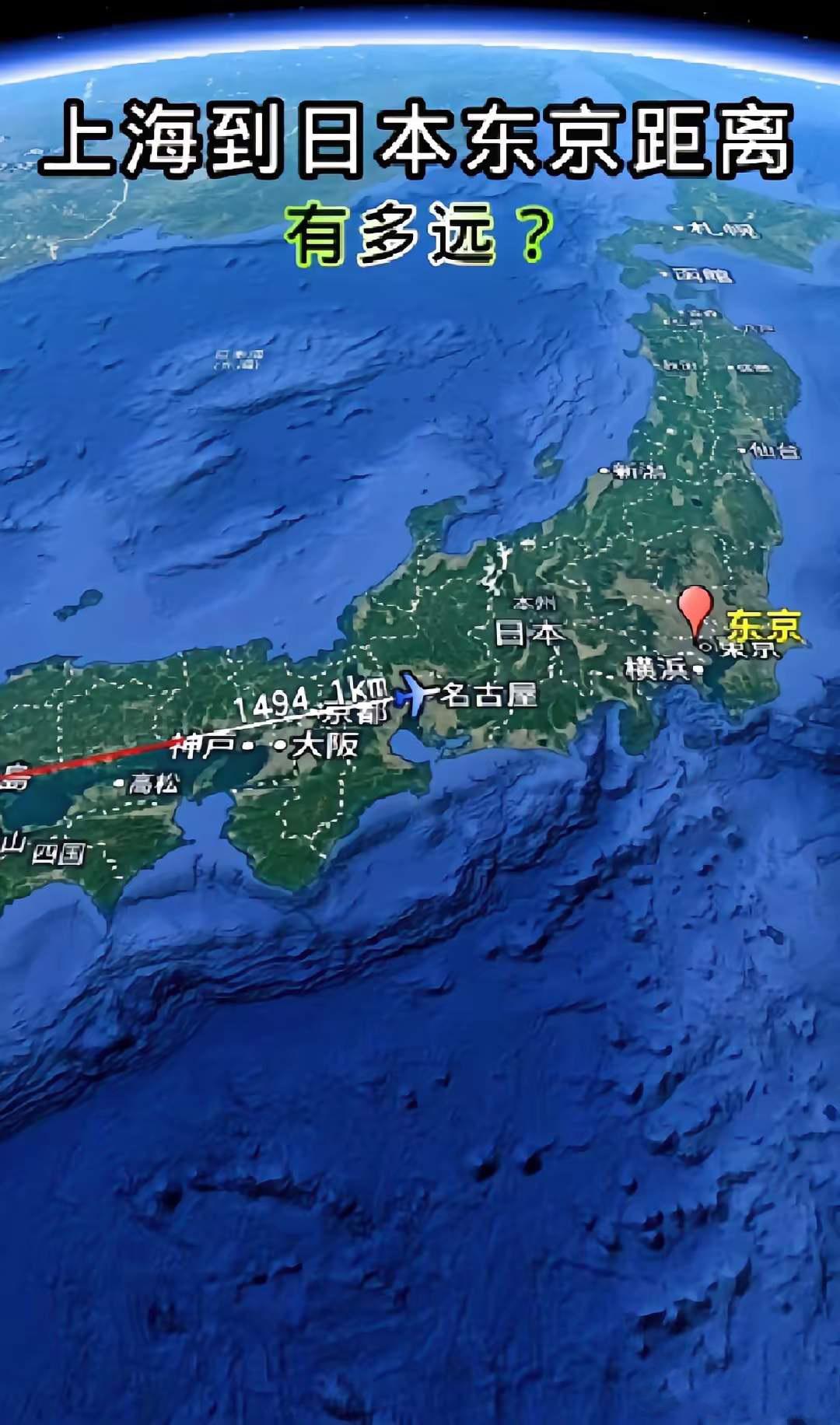

不少人担心:上海离日本、台湾都那么近,万一中日开战,上海是不是最先挨打? 确实,上海最“显眼”。 它的战略价值太高——长江口+杭州湾,背靠苏浙经济心脏,对面就是冲绳导弹弧;谁让上海停摆,就等于掐住中国沿海航运的“总阀门”。 你说一个城市,坐拥2500万人口,一年GDP超4万亿,港口吞吐量全球第一,长江在这里入海,黄金水道从腹地奔涌而来。它是中国的经济心脏,也是世界观察中国的窗口。 可也正因为它太重要,有人总在问:万一出事,上海扛得住吗? 这话听着刺耳,但不是没来由。地理位置摆在那里——离冲绳不远,面对台海方向,处在东亚地缘的“前排”。有人觉得,这地方太显眼,像站在聚光灯下,风吹草动都躲不开。 但我想说,一个城市的真正安全,从来不是靠“不被盯上”,而是靠“打不垮、震不乱、停不下”的底子。 自2022年台风“梅花”过境以来,上海的应急能力就在一次次实战中被拉练。那次风还没到,全市就转移安置了38.9万人。学校、体育馆、社区中心全开,吃的喝的、药单床位都提前备好。风过去了,人一个没少。这不是运气,是预案压了几十遍的结果。 去年9月,上海拉响防空警报。1600多台设备齐鸣,246万人参与演练,222个街镇、1732所学校同步行动。这不是演戏,是让每一个上班族、学生、老人,都清楚:警报响了往哪跑,人防工程在哪,地下空间怎么走。 你可能不知道,上海现在有2995处应急避难场所。光防汛防台的就有1380个。这些地方不是临时搭的棚子,而是嵌入城市毛细血管的“安全节点”。有的在公园地下,有的在学校操场,有的和地铁站连通。平时是健身步道、社区广场,一有情况,水、电、通信、医疗全都能接上。 更关键的是,这些资源不是“纸上画图”,而是真用、常用。 比如虹口区的“随申练”,藏在“随申码”里,像个小工具,却挺实在。居民在家就能打卡学急救、认警报、查最近的避难点。不用等通知、不用跑社区,手机一点,心里就有数。这听着不大,可恰恰是这种“日常化”的准备,才让大灾面前不慌。 再看宝山滨江带的综合演练。不是简单跑个疏散,而是空中无人机引导、地面队伍抢修、水上救援船出动、地下人防工程启动,连核化侦测都上了。模拟的是最坏情况,练的是多部门协同的“肌肉记忆”。2024年闵行搞水上搜救,19家单位联动,21艘船、4架无人机,模拟船只碰撞、油污泄漏,从报警到清场,全流程走了一遍。这种“真刀真枪”,比喊一百句口号都管用。 还有金山区那次台风“普拉桑”前夜,街道工作人员挨家挨户敲门,把住在危棚简屋里的老人一个个劝出来,帮着搬行李、送药、安置。你说这是小事?可正是这些“琐碎”,才撑起了“人民至上”的底线。 一个城市的安全,不是看它多高多大,而是看它在压力下能不能保持秩序、能不能快速恢复、能不能让普通人感到安心。 上海的底气,不在它有多繁华,而在于它把“防”字拆解到了每一天的细节里。消防演习进社区,孩子从小学逃生;人防工程连地下车库,信号灯都能远程控制;应急物资按“15分钟生活圈”布点,灾时能快速调拨。 这背后,是一整套城市运行体系在支撑。不是为了吓谁,也不是为了秀肌肉,而是为了让生活在这里的人,能踏踏实实过日子。 有人说,国际形势复杂,沿海城市风险高。这话没错,可风险从来不会只看位置。真正决定一个城市命运的,是它的韧性,是它的组织力,是它面对危机时能不能“不断电、不停水、不乱套”。 上海的准备,不是为了一场战争,而是为了应对任何可能的挑战——台风、暴雨、事故、突发。它练的不是“打仗”,而是“不乱”。 如果非要说“安全”,那真正的安全,是让每一个普通人,在警报响起时,知道该往哪走,而不是在原地发抖。 这,才是一个超大城市最硬的底牌。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。