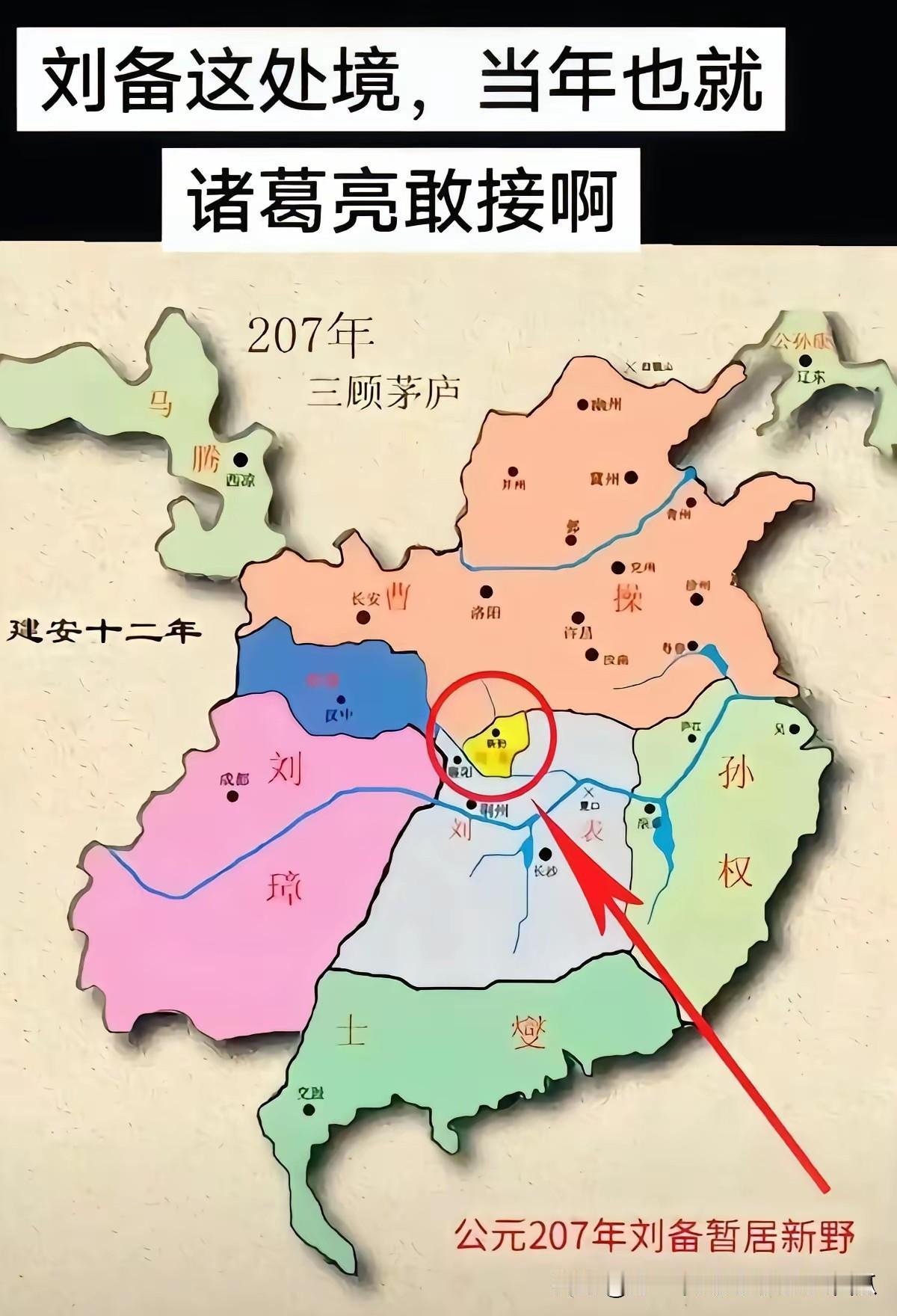

马谡临死之前大喊八个字,诸葛亮听了悔恨万分,将士们心寒不已。 马谡死时喊的八个字,史书没明写,但他留在血书里的"当道下寨"四字血痕,倒像提前刻好了自己的墓志铭。 建兴六年七月那个寅时,祁山军帐外的刁斗声格外刺耳,诸葛亮握着那封浸透夜露的绝笔信,指甲深深掐进了蜀锦衣袖里——十年前白帝城托孤的画面突然涌上来,刘备临终攥着他手腕说"马谡言过其实,不可大用",当时自己怎么回的?"幼常熟读兵书,街亭地势已烂熟于胸"。这话现在听来,像一记耳光抽在脸上。 谁能想到那个总在中军帐陪自己熬通宵的年轻人,那个能把《尉缭子》倒背如流的参军,会在街亭犯连偏将都懂的错? 王平跪在悬崖下叩了三天头,额角的血渗进石头缝里,像极了当年汉中瘟疫时,马谡为救伤兵跪遍成都药铺的样子。 诸葛亮记得清楚,建兴三年上元节,两人呵着白气批注兵书,马谡突然指着地图说"若守街亭,当在五路总口下寨",当时自己还笑着敲他额头:"书呆子,当道下寨如何防偷袭?" 现在想来,这八个字不是马谡的固执,是他刻在骨头里的信任——丞相说山地用兵需凭高视下,他便忘了最基础的水源之道。 中军帐的烛火跳了十七下,诸葛亮数得清楚。从白帝城把马谡带回成都那天算起,正好十年零三个月。 这个总爱穿赤帻的年轻人,跟着他看五丈原的荧惑守心,在汉中府画了上百张山川图,连波斯商人送的安息香,都记得给随军的马谡留半块。 可街亭断水时,马谡怀里揣的不是兵书,是诸葛亮去年送他的蜀锦汗巾,汗巾上还绣着"幼常亲启"的小字。将士们后来偷偷说,败军回撤时,马谡的赤帻挂在绝壁上,像团烧不熄的火,烧得每个见过的人心头发烫。 最让诸葛亮手抖的是血书里那句"愿后来者鉴此殷红"。他突然想起马谡第一次随军北伐,在汉中城头指着秦岭说"等北伐成功,要在街亭种满芙蓉"。 现在祁山的杜宇鸟叫得正凶,马谡的尸首旁真的摆着两枚丹实——那是成都浣花溪的樱桃,去年马谡回乡省亲特意带回来的。 原来他早就知道,这一去是永别。当刽子手端来粟饭时,马谡盯着碗里的樱桃笑了,他想起丞相总说"蜀人嗜甜,打仗也要带着甜头",却不知道这两枚樱桃,是诸葛亮让庖厨特意留的最后一点温柔。 将士们心寒的不是马谡的死,是中军帐里那幅被血浸透的街亭图。张苞说看见丞相对着地图哭,手指在"当道下寨"四个字上反复摩挲,像要把血迹揉进纸纤维里。 他们记得马谡平时总把"丞相说"挂在嘴边,连扎营的间距都要比照诸葛亮的《将苑》。当王平在军前跪求宽恕时,马谡却笑着解下佩剑:"丞相要的是北伐的规矩,不是马谡的人头。" 这句话让所有在场的人后背发凉——原来他们拼死守护的军法,早就成了上位者的枷锁,锁死了那个最懂丞相心思的人。 五更天的梆子响过,诸葛亮终于明白刘备那句"不可大用"的深意。不是马谡无才,是自己太贪心。他总想着把马谡打磨成第二个自己,却忘了当年在隆中,那个敢在雪夜敲柴门论天下的少年,本就该带着三分书生意气。 街亭的惨败,不是马谡一个人的错,是他用十年时间,把一个谋士逼成了将军。当马谡的血渗进《街亭刍议》时,诸葛亮突然看懂了那片殷红——那不是败军的耻辱,是一个读书人用生命写的谏言:莫让信任变成杀人的刀。 后来有人在定军山看见棵怪松,树干歪着长,像要替什么人遮太阳。蜀中老卒说,那是马谡变的,他生前没守住街亭,死后也要给丞相的羽麾挡箭。 这话传到诸葛亮耳朵里,他对着马谡的衣冠冢喝了整夜的酒,醉了就念《出师表》,念到"亲贤臣远小人"时突然痛哭——原来他最对不起的"贤臣",早就埋在了祁山的风雪里。 那八个没喊出口的字,终究成了他心里的刺,每当北伐受挫,就疼得整夜整夜睡不着。

仨丿

写的是个屁啊,看的好乱,有没有想过,守住了街亭,能直接包了魏军,可惜了,最有希望北伐成功的一次,幼常罪过不小