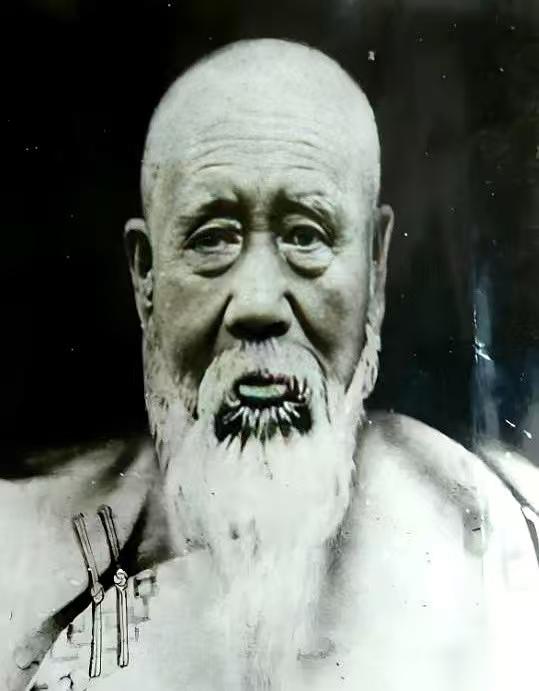

1901 年前后,北洋新军在保定府的操练中已崭露新貌,段祺瑞作为北洋陆军学堂的骨干教官,以治军严明、性格刚毅著称,在军中渐渐树立威望。 这份不卑不亢的作风,也为日后北洋体系的转型埋下伏笔。 段祺瑞出身贫寒,祖上是安徽合肥本地的破落家庭。父亲早逝,家里揭不开锅,只能靠母亲缝缝补补供他读点书。 十七岁那年,他实在混不下去了,咬牙走了两千里路,投奔威海卫营中担任管带的族叔段从德,在营中做司书谋生。 他在营中始终勤学苦练,尤其钻研军事技艺,1886 年,天津武备学堂为李鸿章组织军事演练,恰逢风雨交加,段祺瑞在炮科实弹演练中三发三中,精准度惊人,李鸿章当场赏识有加,为他日后深造与晋升铺平了道路。 1885 年,他已考入天津武备学堂炮科,在这里系统学习现代军事知识,从那以后,段祺瑞这名字,在北洋系统里,慢慢有了分量。 他和袁世凯的关系,要从小站练兵说起。袁当时在天津练兵,急需懂炮兵的人才,而小站练兵本就聘请德国军官担任教官,依照德国军制练军。 段祺瑞一到,袁世凯亲自出门迎接,连他成亲的婚宴,都是袁掏的钱。 袁世凯早年爱才如命,尤其是这种不怕吃苦、肯下死力气的硬骨头。段祺瑞也确实争气,练兵练得一丝不苟,纪律严明,成了 “北洋三杰” 之首。 但两人看似亲密无间,骨子里,其实早埋下了分歧的种子。后期随着权力格局变化,段祺瑞愈发坚守共和理念与军权公器属性,而袁世凯,从骨子里信的是 “天下一人治”,想的始终是那顶皇帝的帽子。 1916 年正月初一(洪宪元年),北京东交民巷,段祺瑞此前因反对袁世凯称帝已请长假,此次按旧例前来拜年。 袁克定,也就是袁世凯的儿子,站在门口拦住了他,说得客气,但话里有刺:“段总长,家父如今是中华帝国皇帝,您还是行跪拜之礼吧。” 段祺瑞当场冷了脸,没拐弯,也没绕弯子,直言拒绝行跪拜礼,转身便走,连门都没进。 屋里的人都傻了眼。袁世凯听说后,沉默了好一会儿,只说:“他这是不想再回来了。” 段祺瑞确实没再回去,此前因与袁世凯在帝制问题及军权分配上的矛盾积累,他已逐渐被边缘化,不久后便彻底脱离中枢,隐居西山,托病不出。 别人以为他怕了,其实他是不想陪着袁世凯演这出 “称帝大戏”。 其实早在袁世凯称帝风声传出前,段祺瑞就劝过他,劝了不止一次。 第三次那次气氛最僵,袁世凯坐在书房里,听他讲共和制度,讲民心所向,讲南方反弹,分析帝制对国家及袁氏身家性命的危害,最后袁世凯面露不耐烦。 段祺瑞言辞恳切却态度坚决,明确表达反对立场,见袁世凯不为所动,便决意不再参与中枢事务。 袁世凯没吭声,脸色铁青,桌上的茶水都凉了。那天之后,两人再也没像从前那样并肩坐过。 1916 年初,护国运动爆发,云南、贵州、广西纷纷起兵讨袁,南北剑拔弩张。各路督军等着段祺瑞表态。 他不动,托病闭门,谁都不见。 袁世凯想让他出兵平叛,手下人来请,他只说了一句:“北洋是国家的军队,不是某一人的私兵。” 这句话传到袁耳朵里,他知道这位他一手提拔的老部下,彻底不站在他这边了。 1916 年 6 月,袁世凯病重,躺在床上,已是油尽灯枯。他深知段祺瑞在北洋军中的威望,嘱托身边人请段祺瑞出面稳定局面。 这是他最后的倔强,也算是他对段祺瑞的妥协。 段祺瑞没拒绝,也没多说,默默参与操办了丧礼,没人知道他心里怎么想的,只知道那天,他穿着一身黑,不声不响地站了一整天。 袁世凯死后,段祺瑞重新出山,完成 “三造共和” 的重要功绩:1912 年领衔率将领致电清廷请立共和;1916 年反对袁世凯称帝;1917 年讨伐张勋复辟,哪怕有人说他是 “武人干政”,他也不改初衷。 他不完美,也曾被批评独断专行,但他始终没动过称帝的心思。 那份拒绝向帝制低头的态度,是他的信仰底线。北洋那么多将领,能做到这一点的,只有他。 他晚年常以时局为鉴,反思为政之道,强调治政需谨慎持重。