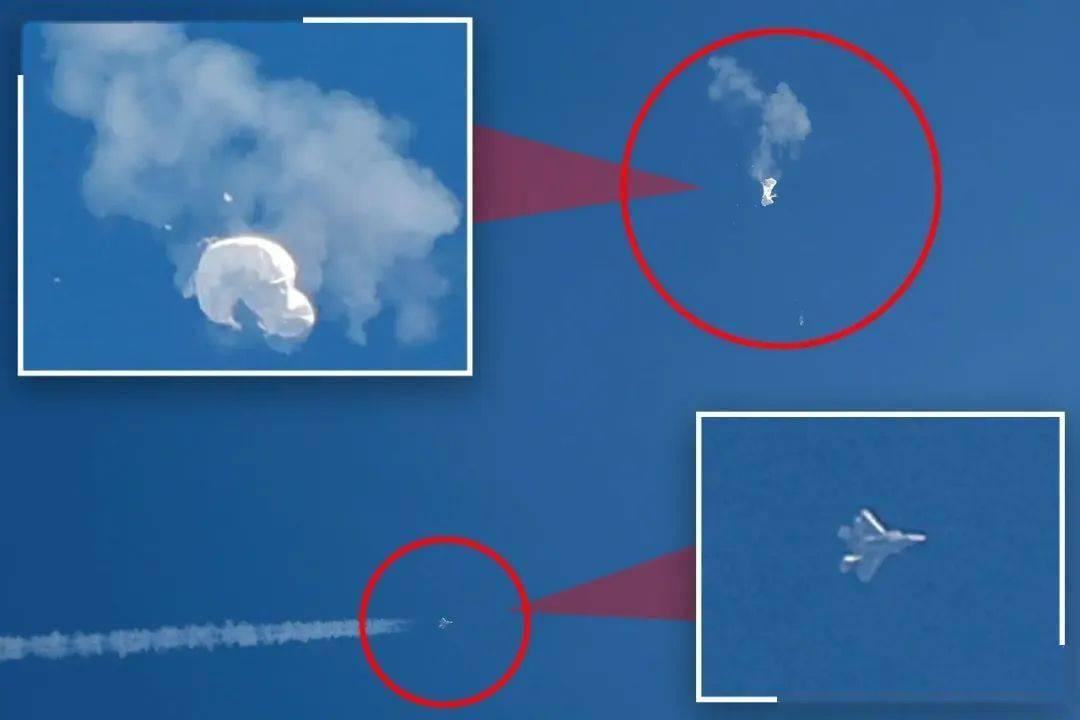

一颗气球,就让台军进退失据?它晃晃悠悠越过海峡,在台湾上空突然消失。台当局连个响都不敢放。这第一枪,赖清德当局到底敢不敢打?这背后藏着多大的盘算和恐惧? 11月24日下午。一颗大陆高空气球,慢悠悠地从基隆西南方向飘来。 它的高度约19000英尺,不算太高,但足够微妙。它就这么在台军的注视下,越过了那条敏感的“中线”。 从16时20分进入台湾空域,到17时05分神秘“消失”,短短45分钟,却像一个世纪那么漫长。 台防务部门给出的回应是“全程掌握、严密监控”,然后就没有然后了。这颗气球,仿佛从未出现过。 同一天,解放军的11架次军机、5艘次军舰,正在台海周边持续活动。 从清晨到傍晚,主战机、无人机、直升机在台海西侧、西南空域、东部空域轮番登场。这绝非巧合,而是一场精心编排的“混合戏”。 军机军舰是硬梆梆的军事威慑,是“武”的一面。而这颗慢悠悠的高空气球,则是“文”的一面,充满了政治试探和心理博弈的意味。 它用最低的成本,向全世界抛出了一个最尖锐的问题:台军,敢打第一枪吗? 答案显然是否定的。这背后,是台当局无法言说的技术困境和政治恐惧。 打下来?说起来容易。19000英尺的高度,对于台军现役的F-16或IDF战机而言,已经接近升限的极限区域,追踪和锁定都极为困难。 更何况,气球本身没有强烈的电磁信号,传统雷达很难稳定捕捉。 就算能打,用什么打?用一枚价值近百万美元的防空导弹,去打一个成本可能只有几千块人民币的气球?这笔账,台军算不明白。 更要命的是政治账,一旦开火,就是名副其实的“第一枪”。 这一枪的后果,赖清德当局承受不起。大陆早已把话挑明,任何挑衅都可能引来“地动山摇”般的雷霆反击。 为了一个气球,赌上台湾2300万人的安危,这个责任谁也担不起。所以,只能眼睁睁看着它来,再眼睁睁看着它“消失”。 这种“消失”,恰恰是大陆最想看到的结果。这证明了台军防空体系的漏洞,更暴露了“台独”势力色厉内荏的本质。 大陆官方将气球定性为“民用气象科研设备”,因不可控气流偏航,是“不可抗力”。这个说法,与2023年中美气球风波时如出一辙。 但不同的是,当年美国有底气击落,而今天的台湾没有。这种底气的缺失,源于对自身实力和外部支持的清醒认知。 大陆正是看准了这一点,才将高空气球这种非对称博弈的工具运用得炉火纯青。 气球事件并非孤立存在。就在同一天,中美元首进行了通话。 美方再次承认台湾问题对中国的核心利益地位,甚至传出特朗普计划在2026年访华的消息。 这无疑给民进党当局的“倚美谋独”幻想,浇上了一盆冰水。 靠山山倒,靠人人跑。美国的态度转变,让赖清德当局的处境愈发尴尬。 台行政管理机构负责人卓荣泰在11月25日那句“2300万台湾人没有回归选项”的表态,听起来更像是一声绝望的呐喊。 外部的干预也在悄然变化。日本在与那国岛和石垣岛的军事部署,意图明显,就是想在台海有事时“先发制人”。 日本部署的03型中程防空导弹和增程型12式反舰导弹,其射程足以覆盖台湾部分区域。 然而,这种小动作根本无法撼动大局。大陆的反制来得迅速而有力。外交部严词斥责其“危险动向”,随即暂停日本水产品进口。 解放军东部战区则用一场联合战备警巡,直接回应日台的勾连。 赖清德当局为了拉拢日本,不惜解禁核食进口,牺牲岛内民众的健康。 这种饮鸩止渴的操作,不仅未能换来所谓的“安全保障”,反而让自己在岛内外的舆论场上更加孤立。 大陆的“联合利剑”系列演习早已常态化,每一次都像一把利刃,精准地切割着“台独”的生存空间。 现在回过头再看这颗消失的气球,其战略意义便一目了然。它不仅仅是一次简单的空域穿越,更是大陆全方位对台战略的一部分。 它用一种近乎“羞辱”的方式,反复测试台当局的底线和意志。 打,是挑衅,会招致雷霆之怒;不打,是默认,等于将空域管制权拱手相让。 这种两难的境地,正是大陆希望看到的。通过一次次这样的“极限拉扯”,不断削弱台当局的心理防线,让“台独”分子在无尽的焦虑和恐惧中,看清现实。 气球可以“消失”,但解放军的军机军舰不会消失。 大陆收紧绞索的军事、经济和外交手段不会消失。 无论民进党当局如何挣扎,如何叫嚣,都无法改变两岸力量对比的悬殊现实。 这颗气球,就像一个漂浮在台湾上空的幽灵,时刻提醒着那些“台独”分子,他们的空间正在被急剧压缩。 统一的大势是历史必然,任何螳臂当车的行径,最终都将被历史的车轮碾得粉碎。 这第一枪,台湾不敢打,也永远没有机会再打了。