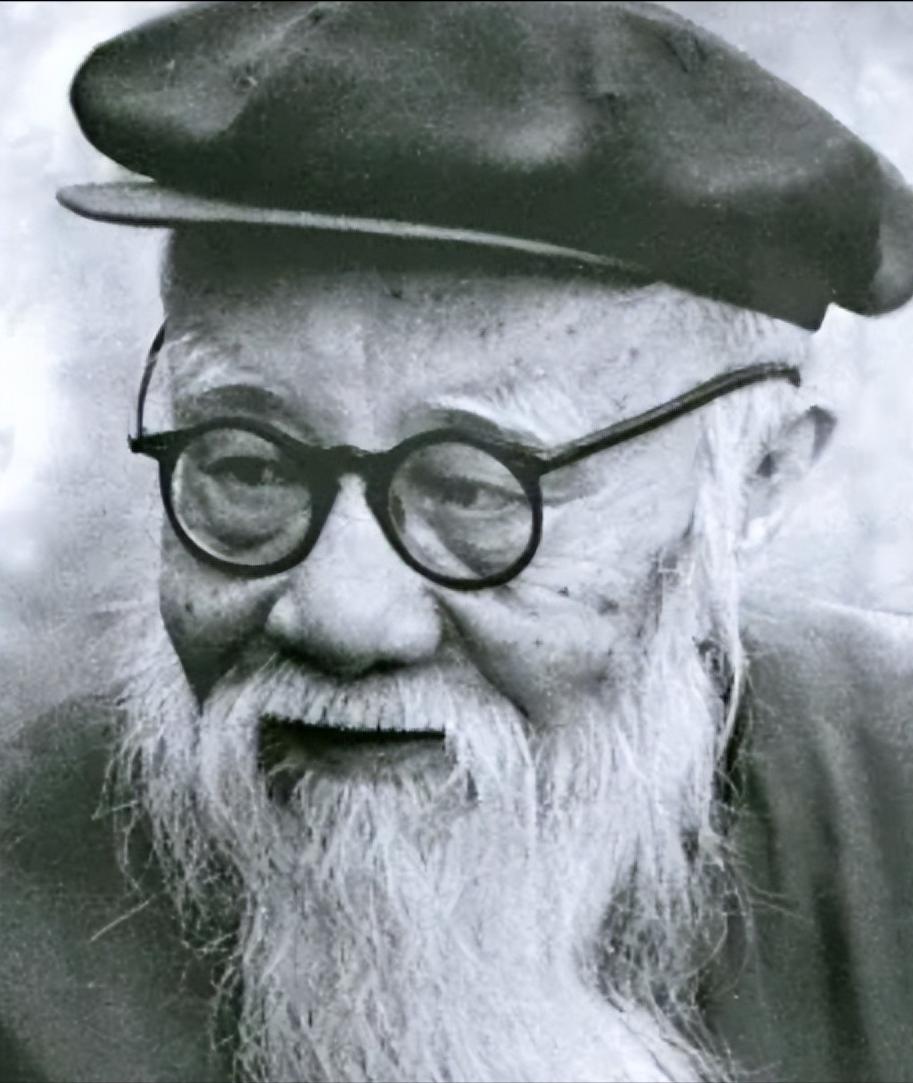

1901年,19岁的马一浮丧妻,他发誓不再续娶,岳父同情他,便问他:“我三女儿14岁,酷似她姐,你娶她吧?”马一浮拒绝:“亡妻地位无人能替,无心再娶。” 来访的学生或友人或许会注意到,在这个被称为“一代儒宗”的老人案头,永远摆着一个稍显违和的青瓷瓶,瓶底刻着“永以为好”四个字,里头常年插着一支旧玉簪,那是发妻汤仪的遗物。 对于旁人来说,这是一段尘封的历史,但对马一浮而言,这是他把那个人留住的特殊方式,甚至连妻子生前的妆盒都被他细心改成书箱,上面亲手刻下“不须更觅封侯印,一箧珠玑是嫁时”的铭文,仿佛只要这匣子还在,那份温情就未曾远去。 将时光倒回1967年,这位八十多岁的老人走到了生命的尽头,弥留之际,他让学生把那些珍藏一生的诗词手稿拿来,不是为了传世,而是与一块妻子的绣帕一同付之一炬,火光吞噬纸张的那一刻,他似乎又变回了那个光绪二十七年腊月里的少年。 那是1901年,马一浮只有十九岁,西湖边结着薄冰,倒映着送葬队伍清瘦的影子,他在岳王庙前看着汤仪的朱漆灵棺缓缓入土,也将一只绣花鞋揣入怀中,立誓从此不再穿舒适的丝履,以此感知亡妻之苦。 两年前的甜蜜历历在目:十七岁的神童才子迎娶了绍兴望族汤寿潜的掌上明珠,她红袖添香,他读书求学,谁知命运弄人,因为严苛的守孝习俗,怀孕的汤仪被迫在此期间流产,随后的风寒更是让虚弱的她撒手人寰。 病榻上那句“我走后,你要好好读书”的遗言,成了马一浮用余生去践行的铁律,汤仪走后,岳父汤寿潜既心疼女儿早逝,又实在不忍看着这个才华横溢的女婿余生孤苦,这位后来的浙江都督做了一个惊人的决定。 他劝马一浮:“我的三女儿今年十四岁,生得和你妻子最像,不如你娶她吧”这在当时并非没有先例,且能延续两家情谊,起初马一浮的拒绝斩钉截铁,直言“心中只装得下仪儿一人”但在长辈的反复劝说下,考虑到维系亲缘,他似乎有过一瞬间的松动。 然而,结局却出人意料,那个十四岁的小姨子站了出来,她拒绝的理由不是不愿,而是那个年纪少有的早慧与体贴:“姐夫前途无量,我年纪尚幼且不通世务,若嫁过去,只会拖累他”。 从那以后,不管是西冷印社与吴昌硕谈笑风生,还是在日本求学探究西方思想,亦或是隐居陋巷开创“现代新儒学”,马一浮的身影始终是形单影只,外界不论是对他“迂腐”的议论,还是“守节”的赞誉,他都一概置若罔闻。 他只是每年清明提着酒壶独坐西湖边,或是深夜在《自题画像》里写下“孤云无定迹”的孤独,那份沉甸甸的情感,最终都化作了他在《金刚经》扉页上用蝇头小楷写下的那一句话:“仪儿,我们来世再续”。 这是他对自己八十年孤苦岁月的交代,也是给那场仅仅持续了三年的爱情,画上的一个未完待续的句号,那一分焚烧成灰的寒骨,那一支永不凋谢的玉簪,都在无声地诉说着,曾经沧海之后,这世间再无一人能入他的眼。 信息来源:西湖畔的马一浮——北京晚报