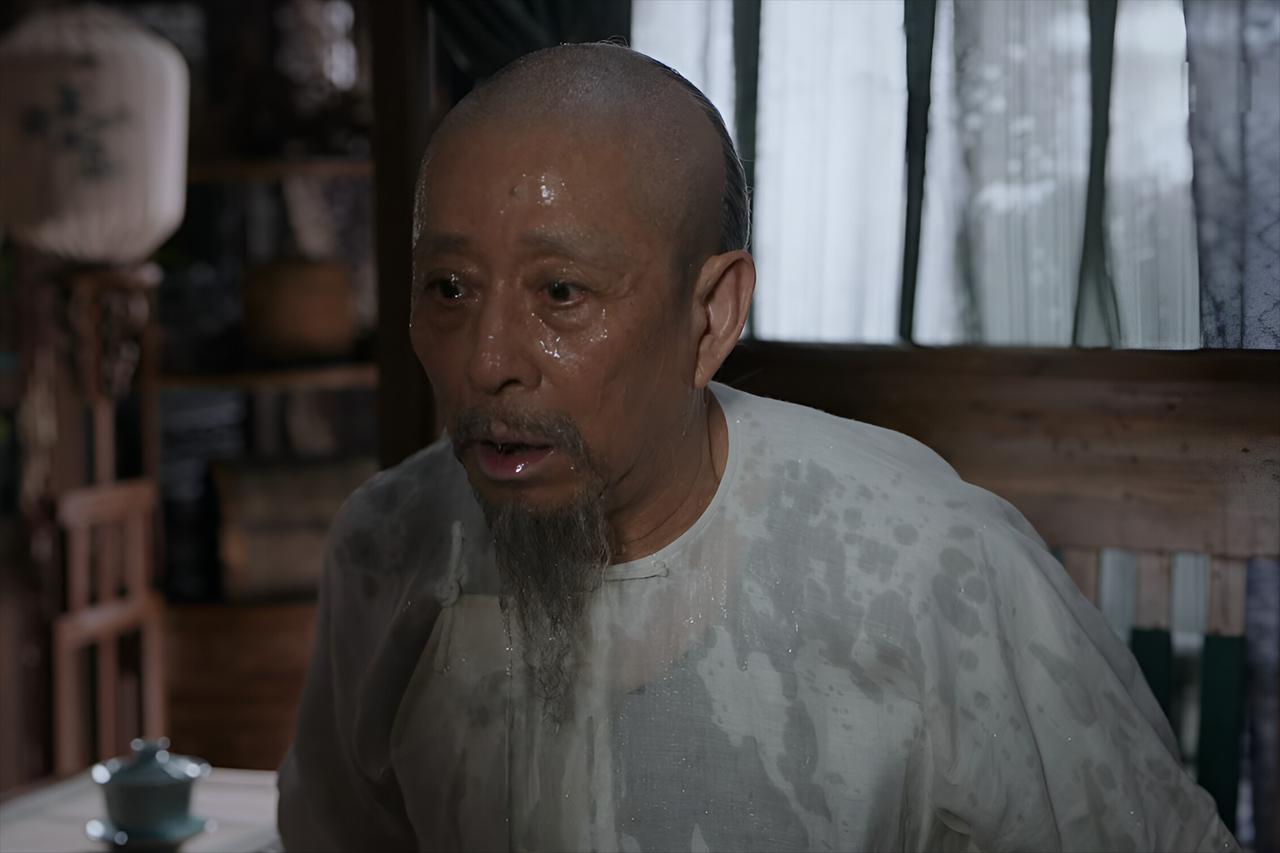

《大生意人》白父至死不肯闭眼!廖先生狠摔茶杯,“儿孙自有儿孙福”说给谁听? 那一日,风雪已停。 白石庵躺在床上,脉象断绝已整整三日。药石罔效,魂魄早该离体,可他却硬生生吊着一口气,不肯闭眼。干枯的手指偶尔微微颤动,仿佛还在轻抚着什么不存在的东西。 廖先生知道他在等什么。 “该放下了。”廖先生坐在床边轻声说,声音里带着不忍。 白父浑浊的眼睛微微转动,干裂的嘴唇动了动。声音微弱得几乎听不见,可廖先生还是听清了那个名字:“依梅……” 一提起女儿,那张形容枯槁的脸上竟浮现出一点微弱的光。不是回光返照,而是某种更深刻的东西,一个父亲提到自己孩子时,从灵魂深处自然流露的温柔。 “先生……您看,”他艰难地转动眼珠,望向墙角那一排陶罐,“那是依梅……给我存的雪。” 七个陶罐整整齐齐排列着,里面是女儿一冬一冬收集来的新雪。她总说,雪水泡茶最是清甜,父亲爱喝茶,她要存够一辈子的量。可她不知道,父亲爱喝的哪里是茶,是女儿蹲在雪地里,小心翼翼捧着雪花时专注的神情,是女儿掀开罐盖炫耀“这坛最白”时得意的笑颜。 “我享了女儿十几年的清福啊……”白父喃喃着,眼角有泪滑过深陷的皱纹,“怎么……怎么还是舍不得……” 廖先生眼睛红了。他想起白依梅出嫁那天,全村人都去送亲,只有白石庵一个人坐在村口老槐树下,眼睛望向女儿离开的方向。从日出到日落,一动不动。 后来村里妇女们回来了,叽叽喳喳说着婚礼多么热闹,新郎多么俊朗。白石庵只是听着,不时点头,手里却攥着一个褪了色的荷包,那是他一笔一笔攒下的嫁妆,女儿不知道的嫁妆。 “人哪能一辈子喝好茶。”廖先生握住老友的手,声音发颤,“依梅也不能一辈子守在您身边。她有自己的路要走,您……您也该放手了。” 放手,对一个父亲来说,这大概是世界上最难的两个字。 从女儿蹒跚学步时怕她摔倒的手,到女儿出嫁时颤抖着为她盖上的红盖头,父亲的手总是在“放”与“不放”之间挣扎。放开了,怕她受伤;不放开,怕她飞不高。 白石庵用三年时间,学会了在形式上放手,送女儿出嫁,看她走向自己的人生。可在灵魂深处,他从未真正放手。那根名为“牵挂”的弦绷了三年,越绷越紧,紧到能吊住一个已死之人的魂魄。 “儿孙自有儿孙福。”廖先生突然站起身,声音里带着决绝。 他抓起桌上那只茶杯,白依梅去年给父亲买的,青瓷上画着一枝简单的梅。然后,他闭上眼,狠狠摔了下去。 “啪——” 清脆的碎裂声在寂静的屋里炸开,像是什么东西彻底断了。 不是茶杯。 白石庵的脸上浮现出一种奇异的神情。那不是痛苦,不是悲伤,而是一种……释然。那根绷了三年的弦,终于在这一声中,应声而断。 他等到了答案。 不是女儿归来,不是临终相见,而是一个父亲最终极的领悟:真正的爱,不是永远捧着护着,而是在该碎的时候,让它碎得彻彻底底。 茶杯碎了,雪水再不能盛。 可碎了的茶杯,反而获得了另一种完整,它完成了自己作为容器的使命,用碎裂的声音,完成了最后一次传递,父亲,你可以放心走了。 白父的嘴角微微上扬,像是想起了什么。也许是女儿第一次喊“爹爹”的奶音,也许是女儿学绣花时扎破手指却倔强不哭的脸,也许是出嫁那天,她回头望他时含泪却坚定的眼神。 然后,他闭上了眼睛。 屋外的雪开始融化,一滴一滴,像天空的眼泪,又像新生的开始。陶罐里的雪也会化,化成水,渗入泥土,滋养来年的新芽。 茶会凉,人会走,茶杯会碎。 可有些爱啊,碎了比捧着更完整。 因为捧着的爱终有边界,有重量,有执念。而碎了的爱,化为千千万万的碎片,每一片都映照着爱的全貌;化为看不见的尘埃,融入空气,从此无处不在。 白石庵用生命最后的力量,完成了父亲最艰难也是最终极的职责,他教会了女儿如何离别,也教会了自己如何放手。 村口的老槐树又发新芽时,远嫁的白依梅或许会梦见父亲。梦里没有枯槁的病容,只有一个温暖的背影,在村口朝她挥手,然后转身,走进一片柔和的光里。 他终于学会了不回头。 而那份沉甸甸的父爱,在茶杯碎裂的瞬间,完成了从“紧握”到“放飞”的神圣蜕变。它碎了,于是它完整了,完整地成为了女儿生命里永不消失的底色,完整地融入了生生不息的时间之河。 有些爱,注定要以碎裂的方式,抵达它最完整的形态。这是死亡的悖论,也是爱的最高智慧。