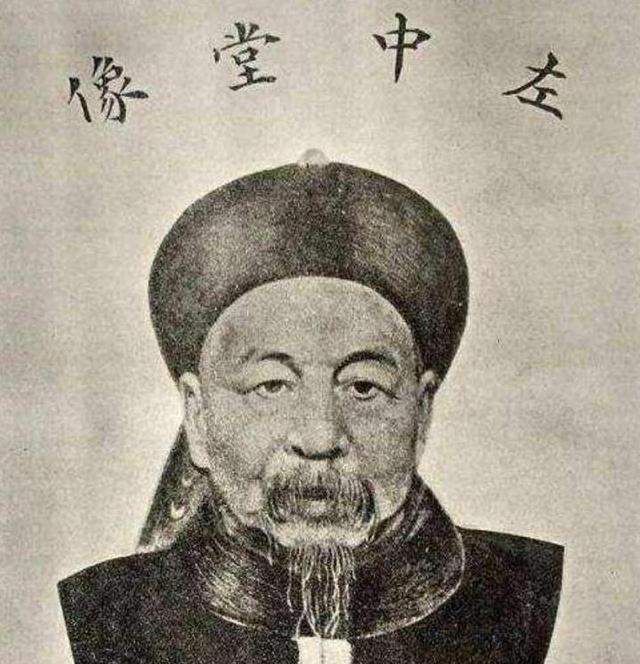

1863年,左宗棠发妻周氏问:你每个月的俸禄是多少?左公答:一年40000两白银。妻子吃了一惊,说:既然你一年有40000两俸禄,为何每月才给家用200两?这么抠门!这钱你都花哪儿了…… 左宗棠这辈子花钱最大的去处,就是收复新疆的军费。1875年,他64岁高龄,奉命督办新疆军务,抬着棺材出征。当时朝廷只拨了二百万两军费,面对数万大军和辽阔的战线,这点钱杯水车薪。 为了筹措军费,他简直是倾家荡产。他找到了“红顶商人”胡雪岩,凭着自己的名声担保,前后借了一千多万两白银,才保证了军需。他自己的养廉银,更是几乎全部贴了进去,“军粮不继,则尽出所余以购粮”。 仗打赢了,还得管老百姓吃饭。1875年前后,西北旱灾严重,他捐出私银一万两,买了粮食运往前线赈灾。他推动“屯田”制,修水利,比如张曜驻哈密时,就是左公出钱修渠引水。那句“杨柳三千里,春风度玉关”的佳话,就是他推动植树造林、固沙护农的成果。 这笔军费开支,不是个小数目。可以说,他每年四万两的俸禄,连新疆战事的零头都不够,他是在拿自己的信用和家底在“赌国运”。 除了军费,左宗棠在民生和教育上的花销,也大得惊人。 1869年湖南发大水,湘江决口,颗粒无收,他二话不说捐了一万两,相当于他两年多的工资。连周氏的首饰都被他拿去变卖了,多救几条命。西北旱灾时,又是一万两砸进去。1881年,他觉得湘江航运有风险,又掏了两万两疏浚河道,加固堤坝。他一生捐出去的赈灾款,统计下来,前后有十几次,总数超过二十万两。 左公的眼光很远,他知道教育是国家的根本。他创办了兰州制造局附设学堂、在陕甘成立求是堂艺局,福州船政学堂更是他一手操办的近代军工人才培养基地。他自己掏钱买书、聘请老师,拨银修屋购器。这些办学经费,从他的俸禄里挤出来,一分一毫,都是心血。 他晚年跟身边人说:“钱来得快去得也快,像浇菜的水,只管菜长好,桶空不空无所谓。”一个“浇”字,道出了他把钱视为国家公器的心态。 回头看周氏那句“为何每月才给家用200两?这么抠门!”咱们得理解,这二百两,不是他抠门,而是他的“清廉哲学”。 他的日常开销,简直不像个一品大员。美国记者尼科尔斯去兰州行辕见他,看他穿着一件灰布旧棉袍,袖口补丁摞补丁。家里的对联是“慎交游,勤耕读”,时刻警醒自己。晚餐规定不许有肉,只素菜一盘,除非有重要客人。 1881年进京,他放着王公爱住的豪华贤良寺不住,选择湖南会馆,理由是贤良寺房租太贵,一个月12两银子,够前线10个骑兵的草料钱了。慈禧太后赏他在紫禁城骑马,他骑的是一匹老黑马,后来太后赏了条黄缎马鞭,他转手就送给了站岗的护军,说他们站着更累,用得上。 他对自己的儿子们也立下了规矩。临终前口述遗嘱:“家里本来就穷,好好读书种地,别拿门第显摆;剩银每人5000两,自己挣饭吃。” 他活着时,长子左孝威想留京当官,他写信给吏部,说儿子本事不够,京城花天酒地容易学坏,硬是把他发到甘肃去当了知州,让他尝尝老百姓的苦。 这种生活状态,在当时那些妻妾成群、豪宅林立的同僚圈里,简直就是异类。李鸿章死后,留下了四千万两白银,他的财产是左宗棠的1600倍!但左宗棠不是没有机会,他手握大权,经手军饷无数,只要稍稍沾边,就能富可敌国。可他把“发财”和“发臭”划了等号,早年就立志:“宁愿当棵清白草,也不遗臭万年。” 左宗棠没有给子孙留下金银财宝,他把一个完整的新疆、一颗不屈的志气、一份清廉的标杆留给了整个国家。 在他弥留之际,他最牵挂的不是自己的身后事,而是台湾地区。1885年中法战起,他强撑病体上奏,分析建省分治的紧迫性。他奏请《台防紧要,关系全局,请移驻巡抚以资镇慑而专责成》,极力主张将福建巡抚改为台湾巡抚,专责防务民政。 这建议递上去三个月后,清廷采纳,刘铭传赴任首任巡抚,台湾地区正式建省,边防得以稳固。可以说,他生命的最后一口气,吐出的还是对国家的担当。 左宗棠的遗产清单,表面上是寒酸,骨子里却是晚清官场最深刻的自白。两万五千两现银,对比那166万平方公里的新疆国土,对比那条条清澈的西北水利,对比那福州船政局轰鸣的蒸汽机,简直不值一提。 所以,当周氏问:“这钱你都花哪儿了?”我们现在可以明确地回答:他把钱,花在了国家的未来上,花在了老百姓的饭碗上,花在了民族的尊严上。 他身后无巨产,子孙也只守着薄田,但他的名声和功绩,却一直流传。今日天山南北,杨柳成行的绿道仍被称为“左公柳”,这是老百姓为他立下的,最坚固、最长久的丰碑。