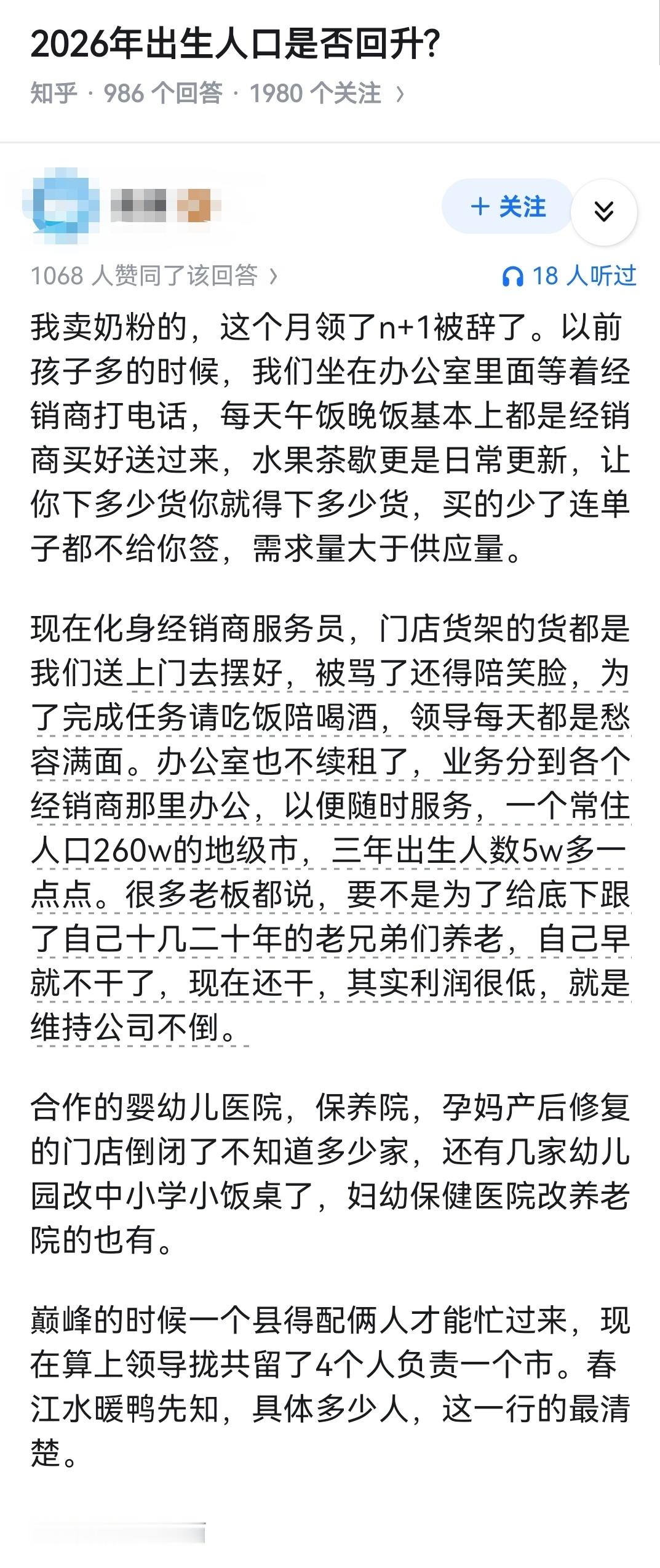

1979年计划生育,一家只准生一个,陈云:搞不好要被骂断子绝孙 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1979年的中国乡村,土墙刷着白灰标语格外醒目。 村头大槐树下,妇女们纳鞋底时总爱念叨: “听说了吗?以后只让生一个了。” 田埂上挑粪的老汉摇头叹气: “祖祖辈辈多子多福,这政策要绝人后啊。” 城里工厂的公告栏前,年轻工人盯着新贴的通知,小声议论着工资和生育证挂钩的事。 那一年,中国人口已经挤到九亿七千万,相当于全世界每五个人里就有一个中国人。 陈云同志在会议上摊开统计报表时,会议室里烟雾缭绕。 他用手指敲着桌子,声音不高但字字清楚: “咱们现在的情况,好比十个人分八个馒头。” 墙上挂的全国地图被红蓝箭头标得密密麻麻,显示着粮食调运的紧张路线。 有干部提出是不是缓一缓,陈云沉默片刻说: “现在不痛下决心,将来子孙连馒头渣都分不上。” 这句话后来传遍了大江南北,老百姓都知道了有个领导宁愿背骂名也要控制人口。 政策刚推行时,基层干部可没少受罪。 河南某县的妇女主任王秀英,天没亮就揣着干粮出门,走到二十里外的山村做工作。 她遇到一户人家已经生了三个闺女,婆婆挡在门口嚷嚷: “没孙子咋对得起祖宗?” 王秀英就坐在门槛上,从晌午说到日头偏西,最后那家媳妇悄悄跟出来说: “主任,我听你的。” 这样的场景在全国各地天天上演。 城里的变化更明显。 棉纺厂女工李桂芳怀了二胎,车间主任找她谈话后,她躲在更衣室哭了半晌。 最终她还是去了医院,回来时脸色苍白,姐妹们凑钱买了红糖鸡蛋去看她。 筒子楼的公共厨房里,邻居们做饭时压低声音议论: “老张家媳妇躲回娘家生,工作都给开除了。” “哎,都是为了国家......” 时间一年年过去,独生子女成了普遍现象。 八十年代出生的孩子,很多都有类似的记忆: 脖子上挂着家门钥匙,放学自己回家写作业; 过年时亲戚给的红包格外厚,因为几家大人疼一个孩子。 胡同里跳皮筋的、踢毽子的,渐渐都成了家里的“小太阳”。 这些孩子长大后,有的考上了大学,有的进了工厂,构成了中国劳动力最充沛的时期。 但阴影也在慢慢浮现。 上海弄堂里有对教师夫妇,儿子在国外留学时出车祸走了。 五十多岁的两个人每天还是摆两副碗筷,老头晨练时总在街角象棋摊发呆,老太太见了别人家孙子就眼圈发红。 这样的家庭越来越多,逢年过节时格外冷清。 转眼到了二十一世纪,政策开始松动。 2016年元旦,医院产房外第一次出现排队生二胎的景象。 但很多年轻夫妇却犹豫了。 在北京打拼的程序员小张掰着手指算账: “房贷每月八千,幼儿园一月五千,再生一个?喝西北风啊。” 他媳妇在互联网公司,更直接: “我们组去年怀孕的姑娘,晋升名额直接没了。” 鼓励生育的标语贴满了社区公告栏,但效果有限。 深圳某科技园附近新建了托育中心,装修得明亮温馨,可每月六千的费用让年轻父母望而却步。 幼儿园放学时,奶奶外婆组成的“银发接送队”成了街头一景,偶尔有个年轻妈妈来接孩子,反倒显得稀奇。 回头看这段历史,就像看一场持续四十多年的大戏。 台上演员换了一茬又一茬,布景从土墙茅屋换成高楼大厦,剧情也从“不让生”演到了“鼓励生”。 陈云同志当年那句重话,如今听来依然沉甸甸的。 但仔细想想,每个时代都有它的难处,就像农民种地要看节气,该播种时播种,该收割时收割。 现在街上经常能看到这样的画面: 年轻父母推着婴儿车,车里坐着二宝,旁边跟着蹦蹦跳跳的大宝。 社区广场上,带孙子的老人聚在一起聊天,话题总绕不开“孩子难带”“费用太高”。 时代变了,烦恼也不同了,但家家户户的日子还在继续过。 人口这件事就像一条大河,有时水流太急要筑坝,有时水位太低要补水。 政策跟着实际情况调整,老百姓的生活也跟着慢慢改变。 重要的是船一直在往前开,虽然有时颠簸,但总归是在寻找更平稳的水域。 如今再提起计划生育那些年,年轻人可能觉得像老故事,但那些故事里,确实藏着这个国家一路走来的足迹。 主要信源:(中共中央党史和文献研究院——陈云倡导的“只生一个”是“大仁政”)