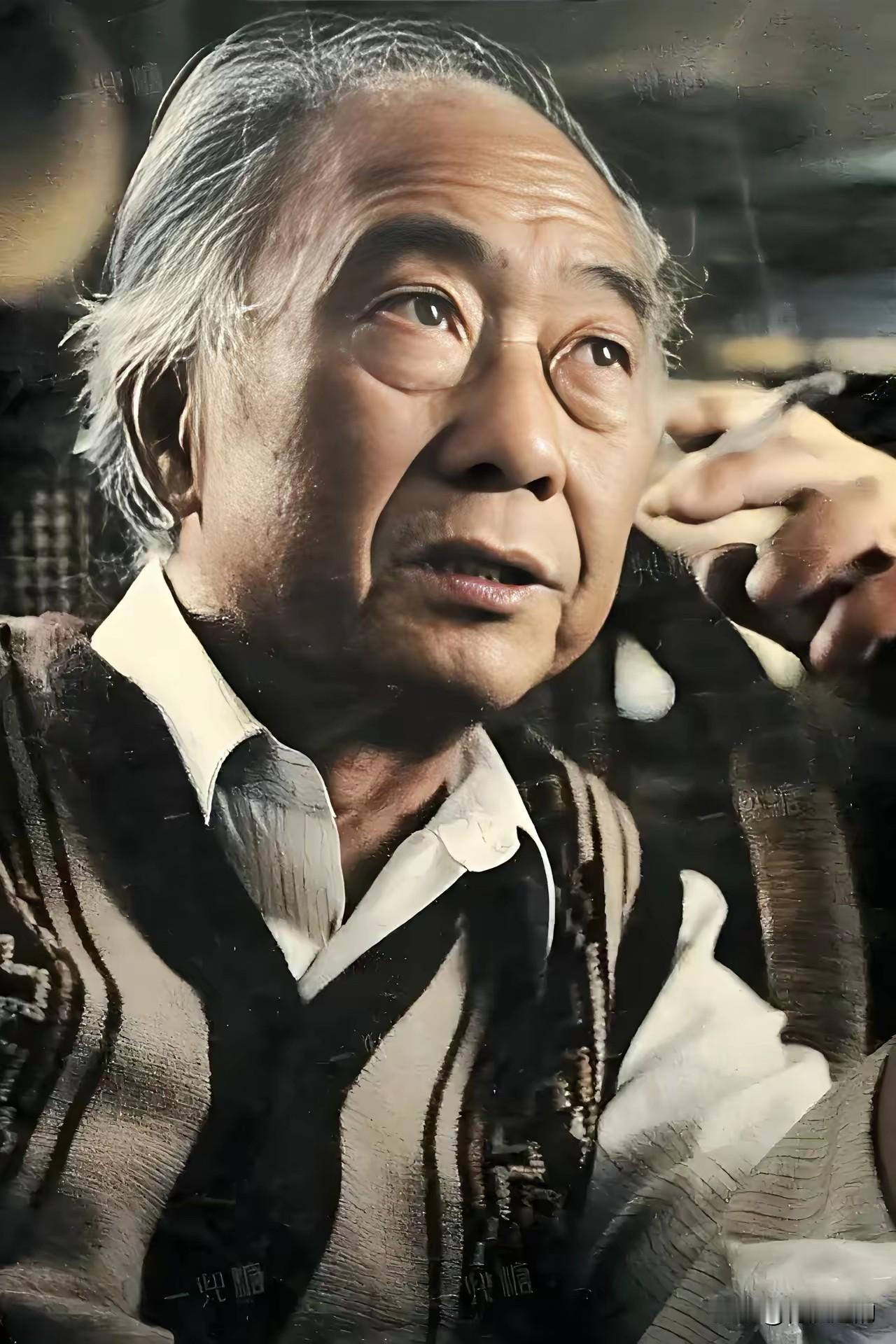

汪曾祺先生1958年被错划成右派,先生曾言:“我当了一回右派,真是三生有幸!” 这话听着反常,却是先生半生沉淀的肺腑之言,里头藏着旁人不懂的通透与豁达。彼时他38岁,在京剧团任编剧,正是意气风发的年纪,一场突如其来的风波,让他从京城文人变成被下放的“右派”,发配到张家口沙岭子农场劳动改造,日子过得苦不堪言,却也让他捡回了这辈子最珍贵的东西。 没被划右派前,汪曾祺是圈里有名的才子,师从沈从文先生,下笔灵气逼人,可骨子里带着几分文人的矜贵,笔下的文字精致有余,却少了几分烟火气与厚重感。那会儿他困在书斋与文坛里,写的多是身边琐事、文人雅趣,没见过真正的人间烟火,没尝过底层生活的酸甜苦辣,文字里缺了点打动人心的底气。 这场变故看似是劫难,却把他从象牙塔里拽了出来。农场的日子苦得很,天不亮就得下地,挑粪、种菜、喂猪、割麦子,样样粗活都得干。寒冬腊月里,双手冻得裂满血口子,握着锄头直打颤,晚上蜷缩在简陋的土坯房里,盖着薄被子抵御寒风,一日三餐不过是窝头就咸菜,往日里的笔墨纸砚,换成了锄头镰刀。 可汪曾祺偏不叫苦,反倒把日子过出了滋味。他跟着老农学耕地,看泥土里冒出新芽,心里竟生出几分欢喜;喂猪时看着小猪崽拱食,会蹲在一旁细细观察,记下它们的憨态;收麦子时跟着大伙一起挥镰刀,汗水淌进眼里,却觉得比伏案写作更踏实。他发现,原来最鲜活的文字,不在书里,在田埂上、在灶台边、在普通人的烟火日常里。 下放的日子里,他没丢下笔,劳动间隙就着煤油灯写笔记,记下农场的草木、身边的农人、锅里的饭菜。往日里精致的文笔变得朴实温润,多了烟火气与人情味。他写地里的马铃薯,从发芽到结果,写得细腻动人;写一起劳动的工友,憨厚朴实的模样跃然纸上;写农场的饭菜,窝头咸菜都透着生活的暖意。这些文字,成了他后来创作的底色,比以往任何作品都更打动人。 更难得的是心境的蜕变。从前顺风顺水,难免心浮气躁,经此一遭,他看清了人生的起落,学会了与生活和解。被误解、被打压的日子里,他没怨天尤人,反倒沉下心来感受生活,把苦难酿成了温润的底色。这份豁达,不是认命,是历经风雨后的通透,是见过人性复杂后依旧热爱生活的底气。 1962年汪曾祺摘帽回京,再执笔时,文风已然大变。《大淖记事》《受戒》里的文字,干净通透,满是烟火气,既有文人的雅致,又有底层生活的鲜活,字里行间全是对生活的热爱与包容。若是没有当右派下放的经历,他或许还是那个精致的文人,却写不出这般打动人心的文字,成不了后来独树一帜的文学大家。 先生说三生有幸,不是庆幸被错划,是庆幸这场经历让他看清了生活的本质。苦难从来不是财富,熬过苦难、从苦难里汲取力量、把苦难活成养分,才是真正的财富。多少人被挫折打垮,一蹶不振,汪曾祺却把人生的低谷,走成了创作的高峰,这份通透与韧性,最是难得。 他的文字里没有怨怼,只有温和,这份温和不是懦弱,是历经千帆后的从容。见过人性的凉薄,依旧选择善良;尝过生活的苦涩,依旧热爱烟火。当了一回右派,让他褪去了文人的浮华,接了大地的地气,也让他的文字有了筋骨与温度。 说到底,人生的幸与不幸,从来不是命中注定,是看你如何对待。顺境时不骄,逆境时不馁,把每一段经历都当成成长的养分,方能活成自己想要的模样。汪曾祺先生的三生有幸,藏的正是这份人生智慧。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。