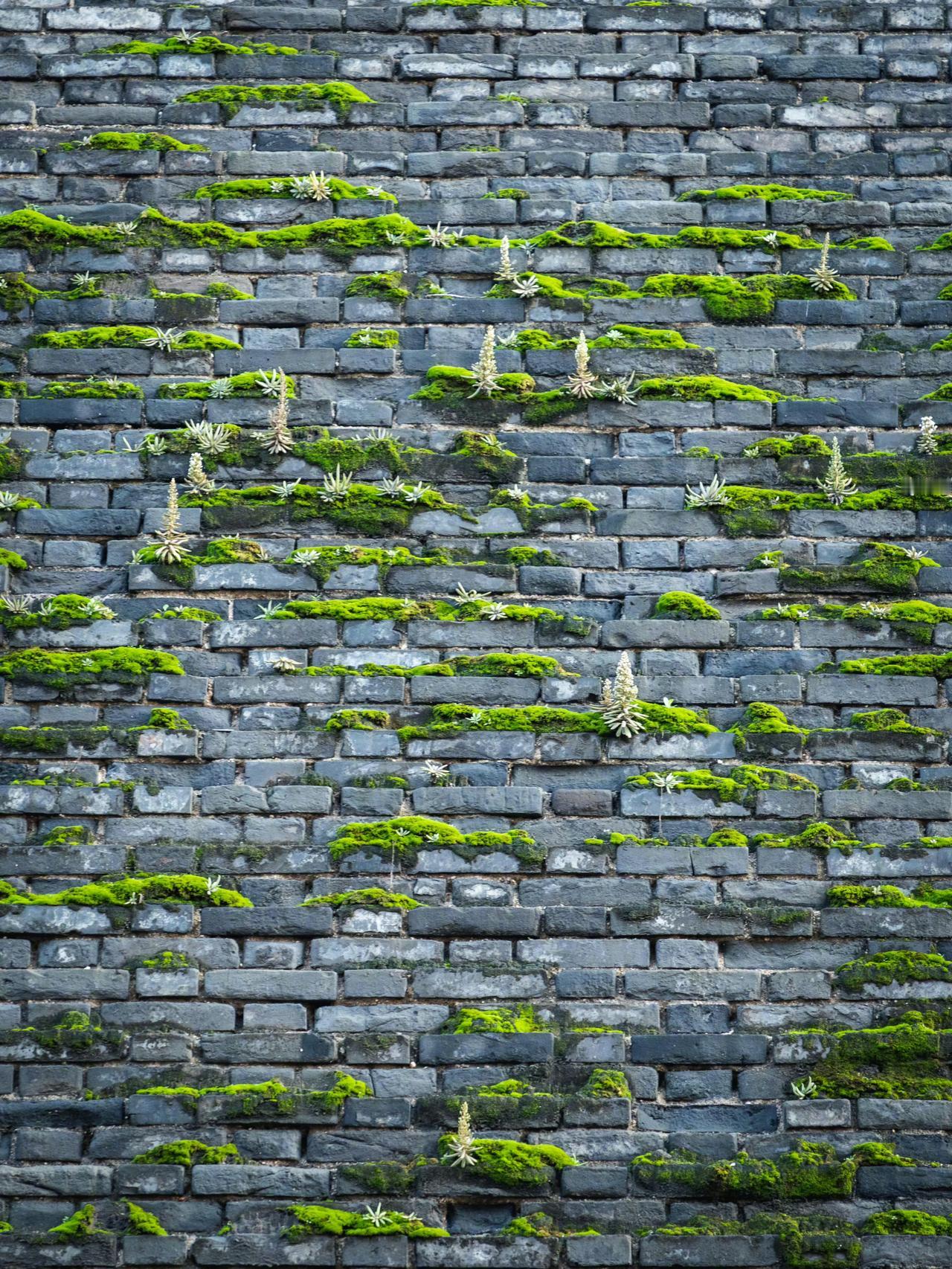

西安城墙已变成巨型生态缸了西安城墙最近变成了巨型生态缸,你知道吗?

2025年秋季,西安经历了40余天的罕见阴雨,降水量创1961年以来同期次高,湿度长期超过85%。在这样的气候条件下,西安城墙意外演变成了“巨型生态缸”。

城墙砖缝中休眠的苔藓孢子被唤醒,比如灰墙藓,还有多肉瓦松、野生蘑菇、蕨类等植物迅速生长。墙体70%的面积被苔藓覆盖,它们日均生长0.3毫米,形成了“抹茶绿绒毯”;砖缝里还探出粉色瓦松、细碎野花,甚至吸引了蜘蛛、雨燕筑巢,构成了完整的微型生态链。

这一现象对文物保护有双面影响。从正向作用看,苔藓层能吸收雨水缓冲风化,冬季减少热胀冷缩;还有数字监测系统追踪3000点位,针对性清理风险。但也存在潜在风险,植物根系可能撑大砖缝,潮湿加速砖石酥碱化;长期高湿度或增加墙体内部含水量,需防结构性损伤。不过专家解读说,苔藓属于短期“生物面膜”,未深入扎根,天晴后会自然消退,而且它的生长反映了空气质量较优,因为苔藓对污染很敏感。

从社会反响来看,永宁门成了热门打卡地,市民感叹“青砖灰瓦变身绿莹莹的生命力”。不过部分游客试图移植城墙多肉留存“限定绿意”,景区呼吁大家不要破坏生态。网友还关联到唐朝温暖期,探讨当代降水线北移的可能,南京同期出现反季开花,凸显了全球气候异常。景区也进行了文旅创新,开发苔藓生态课、城墙马拉松、夜间光影秀,并推出数字藏品,最佳观赏点是南门(永宁门)西段及朱雀门东段。

另外,大家要注意安全,野生蘑菇外形难辨毒性,比如“灵芝状”菌类,切勿采摘食用。文保部门采取了“分区管理”策略,含光门用纳米技术防护,安定门保留苔藓生态,平衡活态保护与文物安全,强调“轻度干预”,仅清理威胁结构稳定的植被。

这场“抹茶绿限定”印证了文化遗产的非静止性,六百岁的明城墙以生态复苏回应气候异常。若未来降水北移固化,西北或许会迎来更多生态惊喜;而此刻的“巨型生态缸”,已成为气候变化时代下“活着的历史博物馆”。正如市民感叹:“历史不是冰冷的,它在呼吸,在生长!”

旅行小贴士:观赏需穿防滑鞋,雨后苔藓湿滑;建议清晨或黄昏光线柔和时拍摄,绿意与古城光影交融最显诗意。