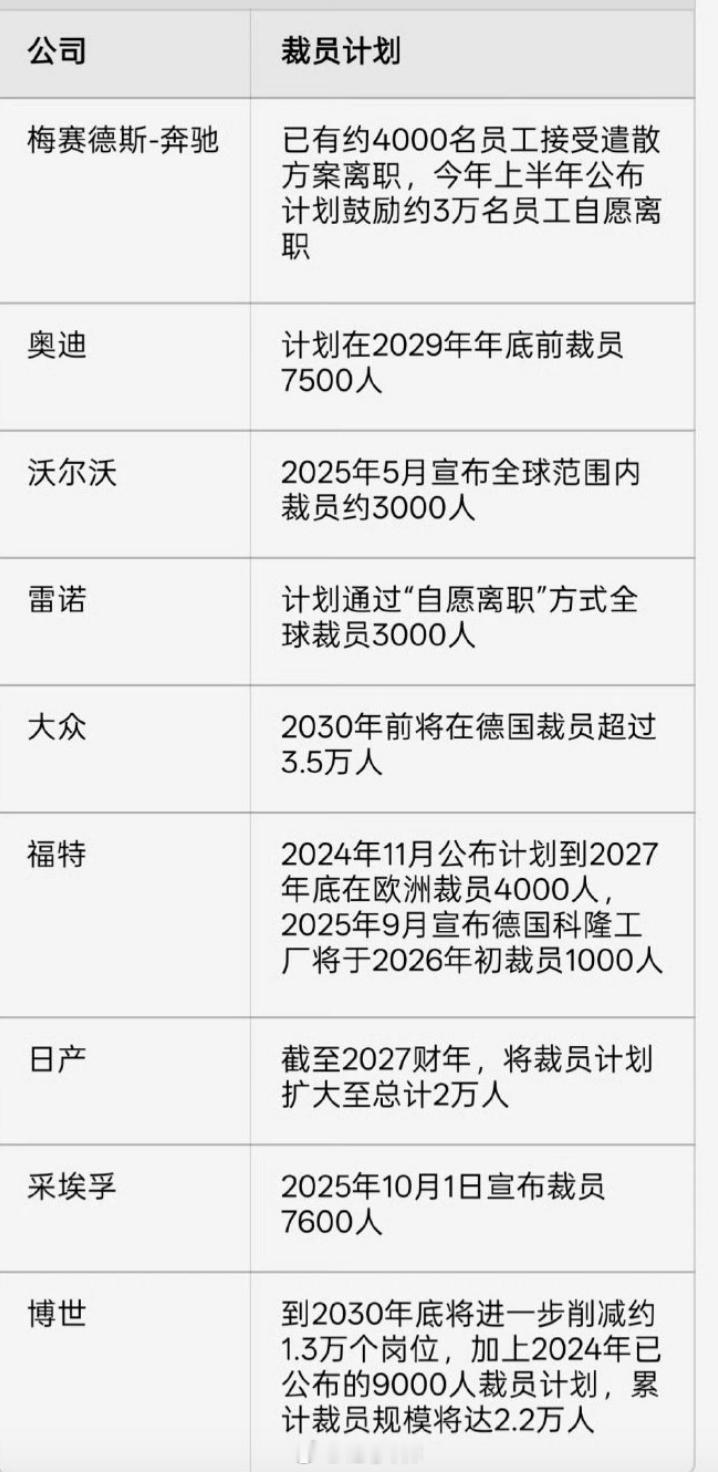

就在刚刚 美国突然宣布 10月25日消息,美国通用汽车24日宣布裁员200多人,基本都是计算机辅助设计工程师,理由是“业务状况”;前一天里维安刚裁了600多人,占员工总数4.5%。 这哪是什么偶然的人事调整,分明是美国汽车圈集体“过冬”的信号,更藏着车企转型期最刺眼的矛盾——拿基层技术人员为战略失误买单。所谓的“业务状况”四个字,不过是块遮羞布,根本掩盖不住背后成本焦虑与转型乏力的真相。 通用这波操作尤其耐人寻味。明明三季度还能做到日赚2.5亿美元,盈利数据亮眼得很,却非要死磕20亿美元的降本目标,把裁员当成最省事的手段。要知道被裁的可不是闲散岗位,都是计算机辅助设计工程师,是负责车型核心设计的技术骨干。更讽刺的是,这不是通用第一次动手,从去年开始软件部门、工厂就陆续有裁员动作,今年年初自动驾驶子公司Cruise更是裁了近一半人,如今连核心设计岗都动刀,说白了就是在悄悄调整技术路线。 里维安的处境看着更惨,实则是另一种困境。作为被捧过的“特斯拉杀手”,它至今还陷在亏损泥潭里,联邦电动车税收抵免政策眼看要到期,交付目标一降再降,资金链紧张到只能靠裁员“节流”。可问题根源从来不是员工太多,而是产品线单一到抗风险能力为零——全靠高端高价车型撑门面,面向大众市场的平价车要到2026年才投产,青黄不接的空窗期里,只能拿600多名员工的饭碗填窟窿。 这两家车企的操作,暴露了整个欧美车企的集体困局。燃油车时代攒下的百年专利壁垒,到了电动车时代成了沉重包袱,想转电动化却迈不开腿。通用的燃油车业务至今还是“现金奶牛”,自然舍不得全力押注电动化,转型步伐慢得像蜗牛;奔驰、宝马这些巨头之前喊着全面电动化,现在也改口说“内燃机是根基”,奥迪甚至直接放弃了2033年全面电动的目标。更要命的是,他们的电池成本比中国同行高40%,在新能源赛道上根本没优势,只能在“保燃油”还是“冲电动”之间反复横跳。 比战略摇摆更伤人的,是对技术人员的轻视。车企一边喊着“智能化转型”,一边裁掉传统设计工程师,却没想过衔接问题。2025年的汽车行业早变了天,AI驱动的工具确实能自动化完成不少设计、测试工作,可这并不意味着工程师没用了,而是需要他们转型成AI系统的监督者和数据分析师。 更现实的是,这些被裁的工程师可能连再就业都难。有自主品牌主机厂早就放话,不要某些合资或外资品牌出来的工程师,不是歧视,是真的用不上。不少外资车企的工程师长期活在流程里,只会写PPT汇报问题,却解决不了实际技术故障,而现在自主品牌节奏快、要求高,要的是能动手解决问题的人,那些只会“纸上谈兵”的工程师自然没市场。 说到底,裁员从来不是解决问题的办法,只是拖延问题的权宜之计。2025年中国新能源汽车销量预计要达到1650万辆,占市场份额超五成,固态电池、AI上车这些新技术已经成为竞争关键。车企真正该做的,是把钱和精力花在技术突破与人才升级上,而不是让无辜的工程师成为战略犹豫的牺牲品。那些被“业务状况”四个字砸丢饭碗的人,不过是车企转型阵痛中最无奈的“背锅侠”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。