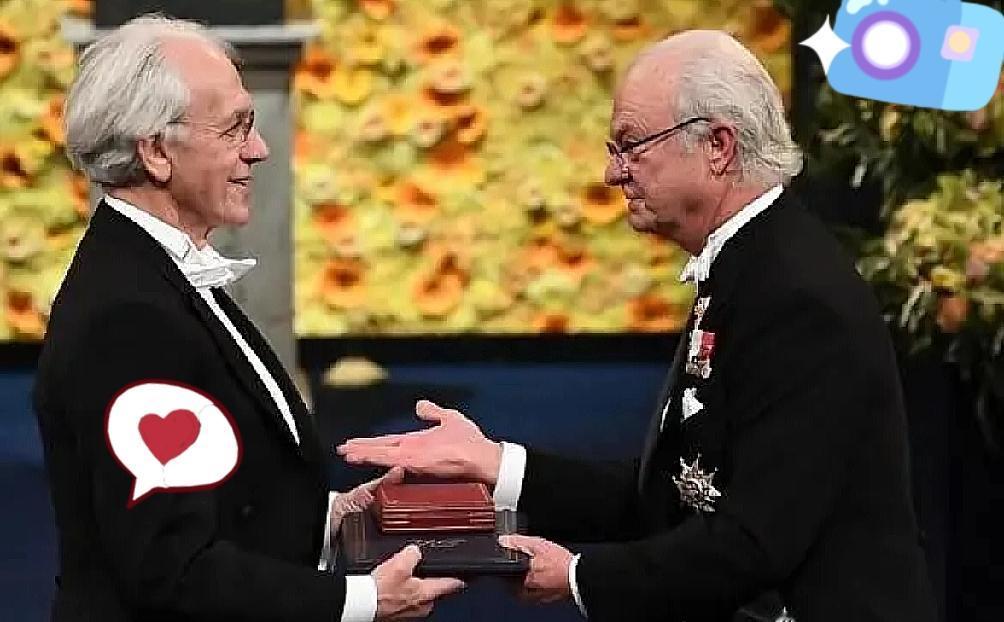

如果不是德国icon媒体将事实公开,还不知道要有多少国人被蒙在鼓里。德国媒体发文称,中国科学家虽然只有一名获得过诺贝尔奖icon,但中国科学领域却是欧洲icon学习的对象。 这话可不是空捧,德国《明镜周刊》的报道里,把话说得明明白白:“诺奖数量从不是衡量科研实力的唯一标尺,中国在应用科学与工程技术领域的爆发式突破,早已让欧洲企业追着学。” 要知道,德国可是以精密制造和科研严谨性著称的国家,能让他们放下身段说“学习”,中国科研的硬实力早不是藏着掖着的秘密了。 先说说诺奖那点事。诺奖有个众所周知的“滞后性”,很多获奖成果都是二三十年前的突破,比如屠呦呦的青蒿素研究,上世纪70年代就取得关键进展,直到2015年才获奖。而中国真正的科研爆发,是近二十年的事——2000年时,中国科研投入占GDP比重还不到1%,2024年已经突破2.8%,总量稳居世界第二,这种量级的投入,催生的成果还没到诺奖的“收获期”。可欧洲不管这些,他们只看当下谁能解决实际问题。 德国企业的动作最诚实。大众汽车去年在狼堡建了新的电池研发中心,里头摆着的全是比亚迪的刀片电池拆解模型,工程师们天天琢磨怎么借鉴那种“蜂窝状结构”提升安全性;西门子的风电部门,专门派团队来中国考察金风科技的直驱永磁技术,回去就调整了自家机组的设计方案,把发电效率提高了3个百分点。这些可不是什么秘密,德国《商报》都直接写:“中国的技术迭代速度,让欧洲企业不得不加快学习脚步。” 更让欧洲在意的,是中国科研的“体系化突破”。量子通信领域,中国建成了全球首条千公里级量子保密通信干线“京沪干线”,还发射了“墨子号”量子科学实验卫星,实现了星地量子通信,这种从地面到太空的完整链路,欧洲到现在还没搞出来,德国马普学会的量子专家坦言:“我们在单点技术上不落后,但中国的系统整合能力,值得我们好好研究。” 航天领域更不用多说。嫦娥探月带回月壤,祝融号火星车在火星留下印记,空间站全面建成并常态化运营,这些成就里,藏着无数自主研发的核心技术。欧洲航天局(ESA)去年主动提出和中国合作探月,还把“嫦娥六号”的采样区域数据当成重点研究资料,ESA局长在发布会上直言:“中国在深空探测领域的规划和执行力,给我们提供了新的思路。” 有人总纠结诺奖数量,却忘了科研的本质是解决问题。中国科研从不追求“纸上谈兵”,而是瞄准实际需求——从高铁网络让14亿人高效出行,到5G基站覆盖每一个偏远乡村,再到特高压技术实现跨区域电力输送,这些看得见摸得着的成果,既改变了国人生活,也成了欧洲学习的样本。德国媒体说得对,诺奖是荣誉,但能真正推动社会进步、解决现实难题的科研,才更有分量。 现在再看欧洲的“学习”,不是客套话,是真真切切的追赶。中国科研用二十年走完了别人几十年的路,靠的不是运气,是集中力量办大事的制度优势,是科研人员夜以继日的钻研,更是把论文写在祖国大地上的务实态度。这种不浮躁、重实效的科研作风,或许比诺奖数量,更值得被记住。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。