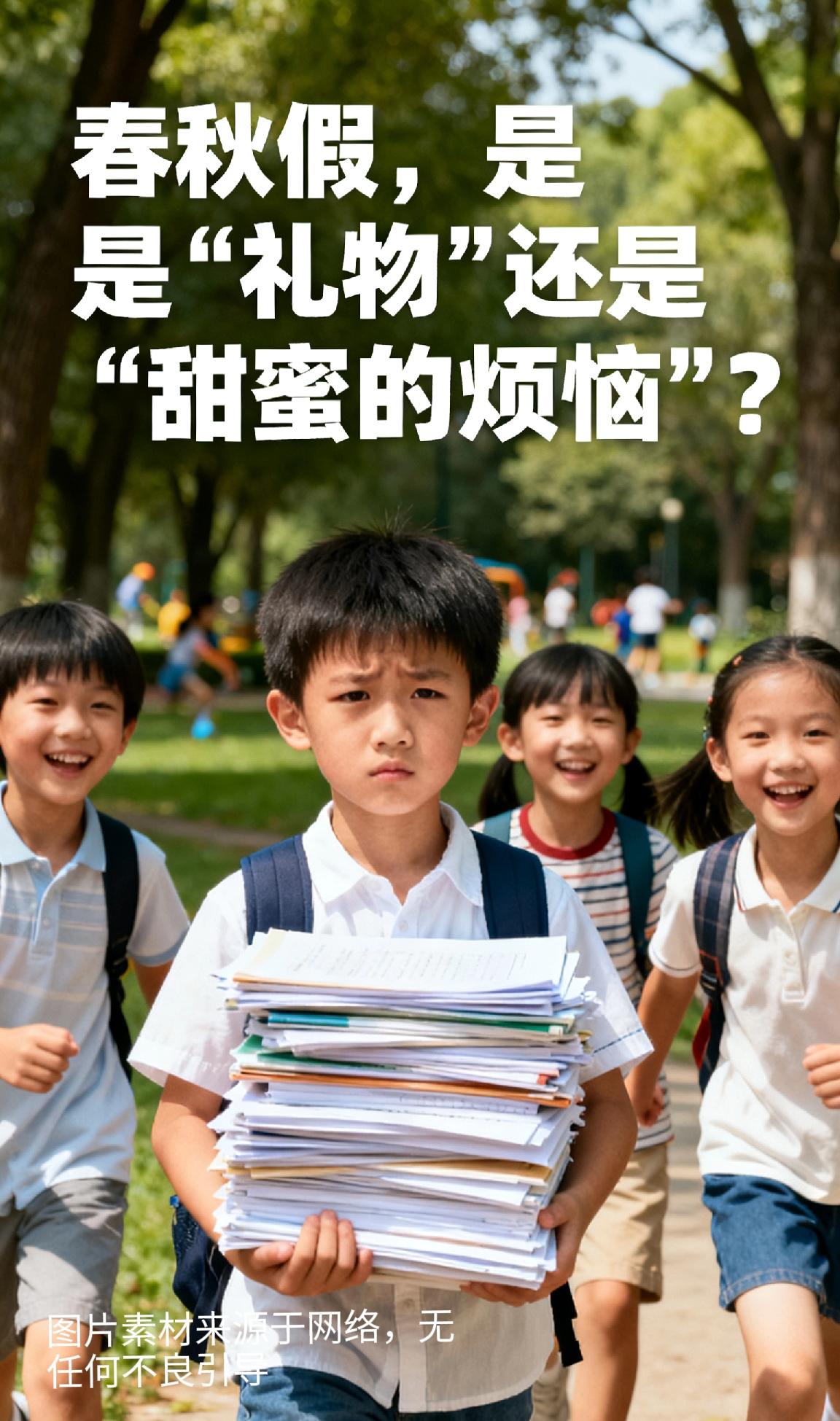

春秋假,是"礼物"还是"甜蜜的烦恼"? 广东佛山一所小学的教室里,孩子们的欢呼声快掀翻了屋顶。"秋假加上周末,刚好去北京爬长城!"一张稚嫩的脸庞上满是期待。 今年,"春秋假"这个词火了。从中央到地方,政策暖风频吹,浙江、湖北、广东等多地纷纷响应,鼓励探索设置中小学春秋假。 这听起来是给孩子和家长们送上的一份"季节的礼物",让孩子们能在春光秋色里走出课堂,拥抱自然。 但这份"礼物"真的人人都开心吗?当双职工家长们愁眉苦脸地计算着如何在工作和照看孩子之间找平衡时,我们不得不思考:这份"季节的礼物",到底该如何送得贴心、送得实在? 正文:春秋假背后的大文章与现实挑战 这项看似简单的假期调整,背后其实是对教育本质的深刻反思。古人说"莫放春秋佳日去",春秋两季正是亲近自然、感受生命的黄金时期。 春日草木生发,秋日硕果累累,这些生动的教育场景,是书本无法替代的。春秋假的推行,正是想把"读万卷书"和"行万里路"结合起来,为素质教育开辟新路径。 从经济角度看,它也能有效分流节假日旅游压力,激活"错峰消费"的潜力。 然而,理想很丰满,现实却很骨感。这项政策一出台,立刻戳中了无数家庭的痛点。 最直接的矛盾来自双职工家庭。一位家长的心声很有代表性:"我不希望有这个假期,孩子没人看护,午饭都是问题,对我们来讲,真的不合适。" 这并非个例。孩子独自在家,不仅存在安全隐患,还可能沉迷电子产品,反而违背了放假的初衷。 老师们也有顾虑。假期打乱了教学节奏,部分学生因家庭条件限制无法出游,可能会在返校后产生心理落差。 一些家长请假困难,只能选择付费托管,这无疑又增加了养育成本。一时间,春秋假从人人叫好的"香饽饽",变成了让部分家庭头疼的"甜蜜的烦恼"。 结语:让假期回归育人初心,需要多方协同发力 一项好政策要办好,关键在于落地执行时能否解决实际问题。春秋假不是"一放了之",更考验政府、学校和社会的协同能力。 杭州的经验值得借鉴。这座推行春秋假多年的城市,并没有让家长焦虑,反而赢得了认可。 关键就在于学校提供了高质量的假期托管服务,把"托底"责任扛了起来,让家长安心上班,孩子在学校也能参加有意义的活动。 恩施州的实践则充满了乡土智慧。利用当地农业特色,学校组织学生在春假参与"春耕农忙",在秋假体验"秋收劳动"。 这不仅解决了看护问题,更让孩子在劳动中培养了节约意识和生活能力,真正实现了教育与生活的融合。 从新疆的"雪假"到深圳的"我的假期我设计",各地的探索都在指向一个核心:假期的价值,在于育人。 它可以是田间地头的劳动课,是文博场馆的历史课,也可以是增进感情的亲子课。 这份"季节的礼物"要送好,就不能只停留在增加假期天数上。它需要政府完善配套政策,需要学校提升服务水平,也需要社会提供更多元的实践平台。 当我们把假期从简单的"休息"变成丰富的"成长",当每个孩子都能在假期里长见识、明事理、强本领,这份礼物才算真正送到了孩子们的心坎里,这才是教育本该有的模样。 希望这篇创作能符合你的要求。文章通过层层递进的分析,既解答了公众的疑惑,也传递了更理性、更深入的观点。如果需要,我还可以为你生成一份文章传播策略,告诉你如何起标题、选话题标签,让它在头条上获得更好的流量。需要吗?