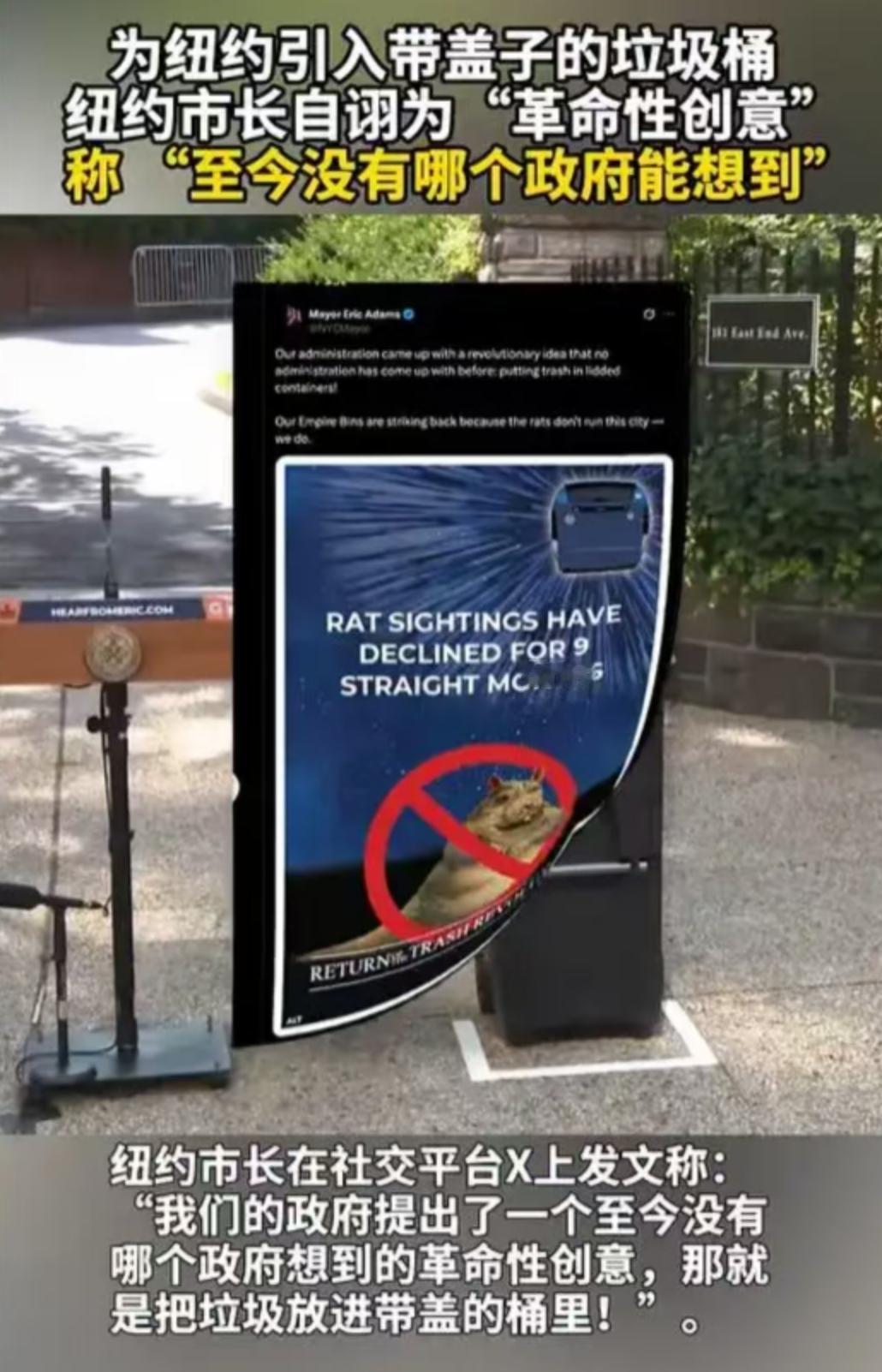

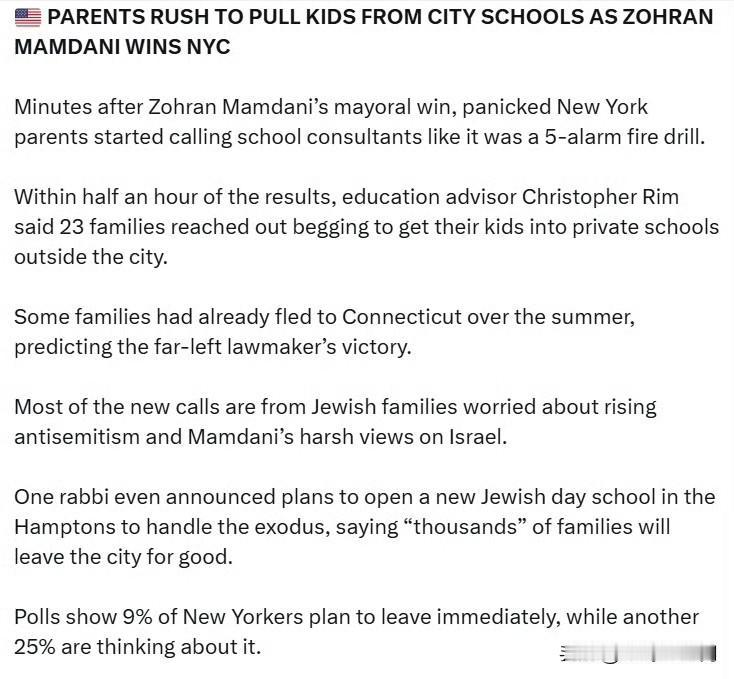

当地时间11月7日,纽约。这座以摩天大楼和不夜城闻名于世的都市,其市长埃里克·亚当斯站在聚光灯下,宣布了一项他口中的“革命性创意”。这个创意的主角,不是什么高科技设备,也不是什么宏伟的城市规划,而是一个我们再熟悉不过的东西——带盖的垃圾桶。 亚当斯市长将这个简单的发明,与纽约市一个长期困扰的顽疾——老鼠数量的减少,紧密地联系在了一起。他语气笃定,仿佛这个小小的桶盖,将成为终结纽约“鼠患”的终极武器。消息一出,网络瞬间沸腾,而隔着太平洋的中国网友,评论区的画风却出奇地一致,充满了难以言喻的复杂情绪。 一条来自江苏的评论获得了超过400个赞:“我们习以为常的事情,国外却是奇迹,伟大创举。”这句略带调侃的话,精准地捕捉到了这则新闻中最核心的戏剧性冲突。在中国,一个带盖的垃圾桶,是城市街道上最基础的配置,是维护公共卫生的常识。然而,在纽约,它却被市长亲自站台,冠以“革命性”的名号。这种巨大的认知反差,本身就构成了一面绝佳的镜子,映照出不同国家、不同城市在治理水平和发展阶段上的差异。 江西网友的感慨则更为直接:“美国人真可怜,庆幸自己生在中国!”这句话背后,是一种朴素的幸福感。它并非幸灾乐祸,而是一种基于生活体验的真实对比。当你在深夜的街头,看到整洁的街道和随处可见的带盖垃圾桶时,很难想象在世界的另一端,这竟是一项需要市长大力推广的“创举”。这种对比,让许多平日里习以为常的细节,瞬间变得珍贵起来。 更有趣的是来自黑龙江网友的“神评论”:“关注义乌,保障供给!各种筒各种盖,不用重新研发,优惠大酬宾!”这句评论,将严肃的国际新闻瞬间拉回到了充满烟火气的商业现实。义乌,这个全球最大的小商品集散中心,仿佛是解决一切“基础难题”的终极答案。它用一种幽默的方式,点出了一个事实:在中国强大的制造业能力面前,所谓的“革命性创意”,可能只是一个订单的距离。这背后,是中国作为“世界工厂”的自信和底气。 然而,在笑声和调侃之余,我们不妨更深入地思考一下。为什么一个带盖的垃圾桶,会在纽约成为“新闻”?这背后,折射出的是纽约市乃至许多美国大城市长期面临的治理困境。纽约的老鼠问题,早已不是什么新闻。这些在地铁轨道上肆意奔跑、在垃圾桶旁大快朵颐的生物,已经成为城市形象的一部分,甚至催生了“老鼠观光”这种怪诞的旅游项目。它们的存在,不仅仅是卫生问题,更是城市管理失能、基础设施老化的一个缩影。 亚当斯市长推出带盖垃圾桶,并宣称其“革命性”,这本身就是一种无奈的现实。它说明,在纽约这样一座城市,解决最基础的公共卫生问题,都需要付出巨大的政治成本和宣传努力。这背后可能涉及复杂的市政预算、部门利益博弈、以及根深蒂固的社会习惯。一个简单的桶盖,牵动的是整个城市治理体系的神经。 这起事件,对我们普通人而言,最大的启发或许在于,它让我们重新审视了“日常”的价值。我们每天走过的干净街道,使用的公共设施,享受的便捷服务,并非理所当然。它们背后,是一个国家、一个城市长期投入、精细管理和不断努力的结果。当纽约市长为带盖垃圾桶欢呼时,我们才恍然大悟,原来我们习以为常的“日常”,在别人眼中,竟是值得庆祝的“奇迹”。 从纽约的垃圾桶,到义乌的供货单,这则新闻串联起的,是一个关于治理、制造和民生观察的有趣故事。它告诉我们,国家的强大,不仅体现在航天飞机和航空母舰上,更体现在每一个街头巷尾的细节里。一个城市的文明程度,最终是由那些最不起眼的“带盖垃圾桶”来定义的。 所以,当我们再次看到纽约市长为垃圾桶点赞时,或许可以少一些嘲讽,多一些思考。思考我们如何能做得更好,如何能让我们引以为傲的“日常”变得更加牢固。毕竟,真正的“革命性创意”,不是发明一个带盖的垃圾桶,而是让每一个市民,都能拥有一个无需为垃圾桶而烦恼的生活环境。而这,或许才是我们这则新闻中,能得到的最大启发。 以上内容仅供参考和借鉴