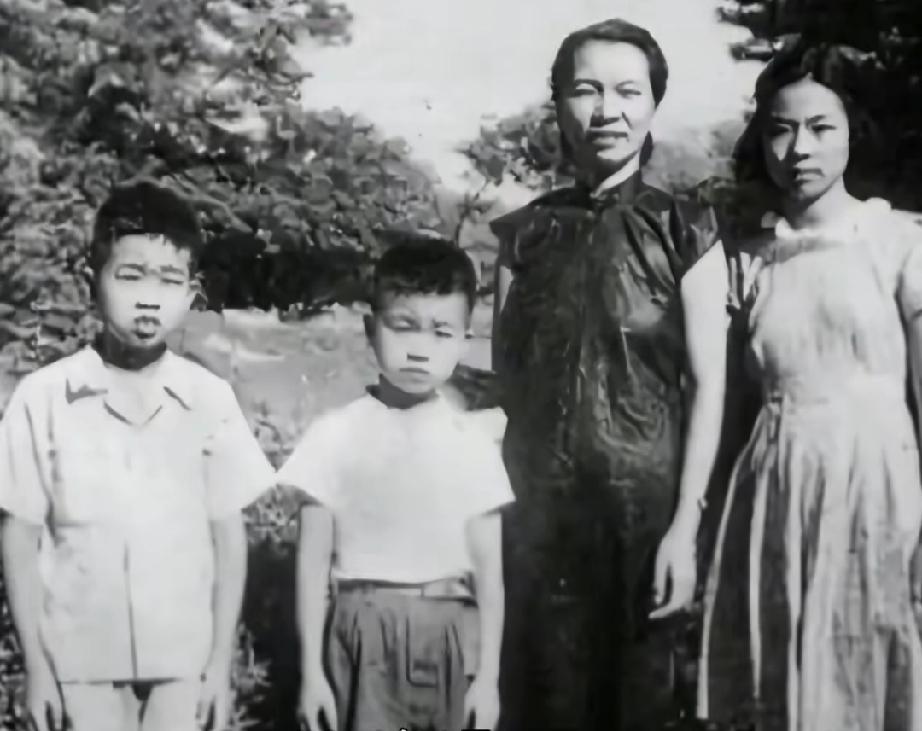

[太阳]朱枫烈士至死也不知道,她视如己出、疼爱了半辈子的继女阿菊,竟是国民党特务!难怪当年拒绝认领朱枫的骨灰。 (信息来源:百度百科——朱枫) 一本残破笔记本里,朱枫留下这样句话:“阿菊虽出身寒微,行事缜密,多有相助,心甚慰。”字里行间满是对一个人的欣慰与信赖,写下这些字的当时,她正身处危机四伏的台北。 可谁能想到,历史给这份信任开了一个天大的玩笑。当朱枫走向马场町刑场时,她和继女陈阿菊之间那份情谊,到底是她潜伏的坚实后盾,还是把她推向深渊的致命陷阱? 朱枫信阿菊不是没来由的,这份感情是二十多年实实在在的母女情堆起来的。 时间拉回到1927年的沈阳,朱枫嫁入陈家时,阿菊才 6 岁,朱枫成了阿菊的继母,从此待她比亲生的还好。丈夫去世后,朱枫一个人把继子女拉扯大,送阿菊读书,为她张罗婚事。 这份真心换来的是阿菊发自内心的一声“妈”。这份母女情也是朱枫后来惊涛骇浪的革命生涯里,一个温暖的坐标。 正因为感情够深,她们在台北的那个家才有了烟火气。 阿菊很自然地扮演着女儿的角色,租房子、跟警察打交道、操持家务,里里外外一把抓。在外人看来,她们是姑侄,但在朱枫心里,阿菊是她在这座孤岛上最大的靠山。 这种信任是相互的。朱枫把烧信、记账、背密码这些要命的活儿都交给了阿菊。阿菊也用她的麻利和细心回报了这份信任,用最日常的琐碎,给朱枫的秘密工作撑起了一把保护伞。 可当这份纯粹的亲情被卷进谍战的漩涡,就彻底变了味。它成了一把双刃剑,母女俩都身在其中,却浑然不觉。 阿菊营造的家庭氛围是朱枫最好的掩护。顶着丝绸商人的身份,她在这里与吴石、蔡孝乾这样的高层人物接头,把决定战局的微缩胶卷送出去。 亲情,成了她潜伏工作的安全阀。但朱枫到死都不知道她最信任的阿菊和女婿王昌诚,是国民党特务。 这出“双盲”大戏在后来解密的档案里才被揭开:朱枫从没怀疑过阿菊,而阿菊也是在养母被捕后,才惊恐地发现她的身份。她们之间的信任保护了朱枫,也成了悬在她头顶的利剑。 真正压垮朱枫任务的,是台湾地下党高层蔡孝乾的叛变,和阿菊无关。 但在历史巨轮的倾轧下,这份本没有对错的信任,却付出了最惨的代价。它没有断裂,而是直接内爆了,成了压在阿菊心头一辈子的石头。 朱枫被抓后,阿菊在警局做笔录,一滴眼泪没掉。她和丈夫同样被牵连,后来,她想去领养母的骨灰,那是亲情最后的挣扎。可面对白色恐怖,她还是退缩了,任凭骨灰被毁。 这是一个人在极度恐惧下的求生本能。在生死面前,信任有时真的无能为力。几十年过去,当朱枫的后人找到她时,她第一反应是尖叫着否认:“她跟我一点关系都没有!” 但在客人临走时,她却不经意地低声问了一句:“她临死前受苦了吗?”就这一句话,泄露了所有被尘封的情感,那份信任其实从没死掉,只是被恐惧埋得太深太深。 信任就像手里的沙,握得越紧,流得越快。朱枫紧紧握着这份信任直到生命最后一刻,遗书里甚至还在叮嘱家人不要怪阿菊。 而阿菊却在残酷的现实面前,被迫松开了手,这个故事的悲剧性不在于信任是假的,而在于它太真了,真到最后竟敌不过历史的洪流,只剩下一声叹息和说不出口的沉重。 幸好朱枫烈士的骨灰最终被送往北京,2011 年7月,朱枫的骨灰被护送回她的故乡浙江宁波,安葬于镇海烈士陵园,让这份悲剧不至于成为永久的遗憾,也让英烈的英魂得以告慰。