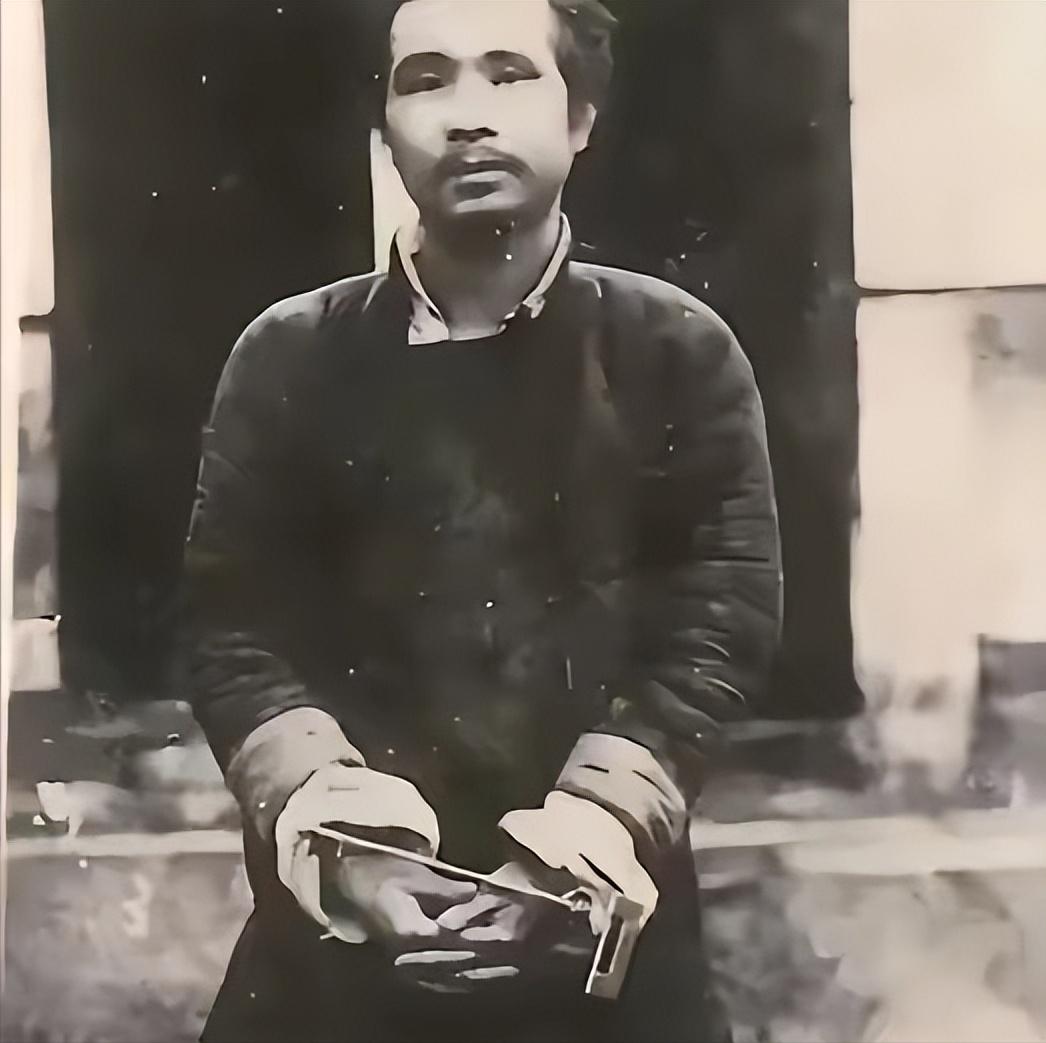

1935年,四川达州,这是一张看哭无数人的烈士遗照,镜头中的他被铐着双手,拍完这张照片后,敌人将装有炉火的铁皮洋油桶捆在他身上,酷刑加身、审讯不断,他纵然痛彻心扉、厉声嘶吼,却依旧誓死不降,最终慷慨就义,年仅三十。这张照片里的烈士,名叫牟永大。 (以下内容存在虚拟故事情节,理性观看) 这照片每看一回,眼泪就止不住地往下掉!1935年的四川达州,镜头定格了30岁的牟永大,他双手被冷冰冰的镣铐锁死,谁能预料到,仅仅几个时辰之后,毫无人性的敌人竟将烧得通红的铁皮洋油桶死死捆在他身上,对他进行活体炙烤。 敌人的手段毒辣至极,一边在那铁桶旁煽风点火增加热度,一边恶狠狠地逼供,妄图撬开他的嘴,拿到那份党内同志的名单。 然而,这位往日里温文尔雅、手执教鞭的教书先生,硬是把牙关咬碎了也未吐露半个字,最终身躯挺立,壮烈牺牲在南门河坝。 鲜为人知的是,这张遗照能留存至今本身即是奇迹——那是他的亲弟弟四处筹借了30块银元,冒着全家被诛连的极度危险,私下买通了狱卒才偷拍下来的。 说到底,牟永大这一生,压根就没打算过那种安稳日子。 1905年,他出生在达县一个普通的小商户家庭,父母本指望他能守着家里的铺子平淡过活,可他17岁那年便毅然考入绥属联合中学,投身到了轰轰烈烈的革命浪潮中。 当军阀范绍增的儿子在街头仗势欺人时,他二话不说,领着同学冲上去就是一顿暴揍,结果直接被学校勒令开除。 后来,他怀揣着仅有的几块银元奔赴上海求学,大上海十里洋场的灯红酒绿未能迷住他的双眼,相反,他天天往工厂里钻,蹲在墙角跟工人们拉家常,心贴心。 1925年入党那年,他正值20岁的青春年华,从那一刻起,他便将生死置之度外。 白天,他是教书育人的先生,以此糊口掩护。到了深夜,他卸下门板当成印刷台,通宵达旦地印制传单,油墨常常染得满手都是。 妻子只瞧见他半夜总是匆匆外出,归来时衣衫上常带着伤痕,却始终不敢多问半句。 川陕边防督办刘存厚曾悬赏大洋要他的人头,他索性改名换姓,继续在革命道路上狂奔,半点没有退缩。 1932年,红四方面军挺进川陕,彼时的他已身居省苏维埃副主席之职,手中掌握着根据地的核心绝密情报。 为了给红军筹集紧缺的弹药,他冒着生命危险与开明绅士周旋谈判。为了摸清敌军的布防情况,他乔装打扮成走街串巷的货郎,哪怕磨穿了两双鞋底也未曾停歇。 1934年6月,因叛徒出卖,敌军死死堵住了他的接头点。 被捕的那一刻,他下意识地想将怀中的情报吞入腹中,遗憾的是被敌人死死按住未能如愿。 最初,敌人还假惺惺地摆出一副劝降的姿态,端茶倒水,许诺高官厚禄,他怒不可遏,直接将茶杯掀翻在地。 眼见软的不奏效,敌人便露出了獠牙——老虎凳上加垫三块砖,他的腿骨几近断裂。“吊鸭儿凫水”的酷刑将他整个人浸泡在冰水之中,冻得他嘴唇乌紫。 但他回应敌人的永远是那句话:“要杀要剐随便,想让我叛变没门。” 敌人彻底急红了眼,最终想出了捆绑铁皮洋油桶这种丧尽天良的毒招。 高温灼烧皮肤发出的滋滋声,就连年轻的狱卒都不忍直视,可他硬是没松口吐露半个字。 家人凑钱去拍遗照的那天,他早已被酷刑折磨得不成人形,却依然坐得端正挺拔,眼神中满是对敌人的轻蔑与不屑。 1935年1月26日,达城南门河坝,军阀罗君彤歇斯底里地吼着让他下跪。 他梗着脖子傲然挺立,用尽生命最后的力气高喊:“你们的末日要到了!” 枪声骤响,他依然保持着站立的姿态,未曾倒下。 30岁的年轻生命永远定格在了那个凛冽的寒冬,但他播撒下的革命火种,早已在川陕大地上呈燎原之势。 如今,这张早已褪色的照片静静地陈列在博物馆中,那镣铐留下的痕迹依然清晰可辨。我们常感叹岁月静好,却往往遗忘了这份静好是无数先烈用“宁为玉碎”的牺牲换来的。 牟永大并非天生就是钢筋铁骨的勇士,他只是将心中的信仰看得比自己的生命更为沉重。 朋友们,每当凝视这张照片,你们内心有着怎样的触动?欢迎在评论区留下你们的感悟。 参考信息:达州市军队离休退休干部休养所. (2024, 09-29). 巴渠英烈耀千秋⑦丨牟永大:临刑豪气冲牛斗 南门河坝洒热血