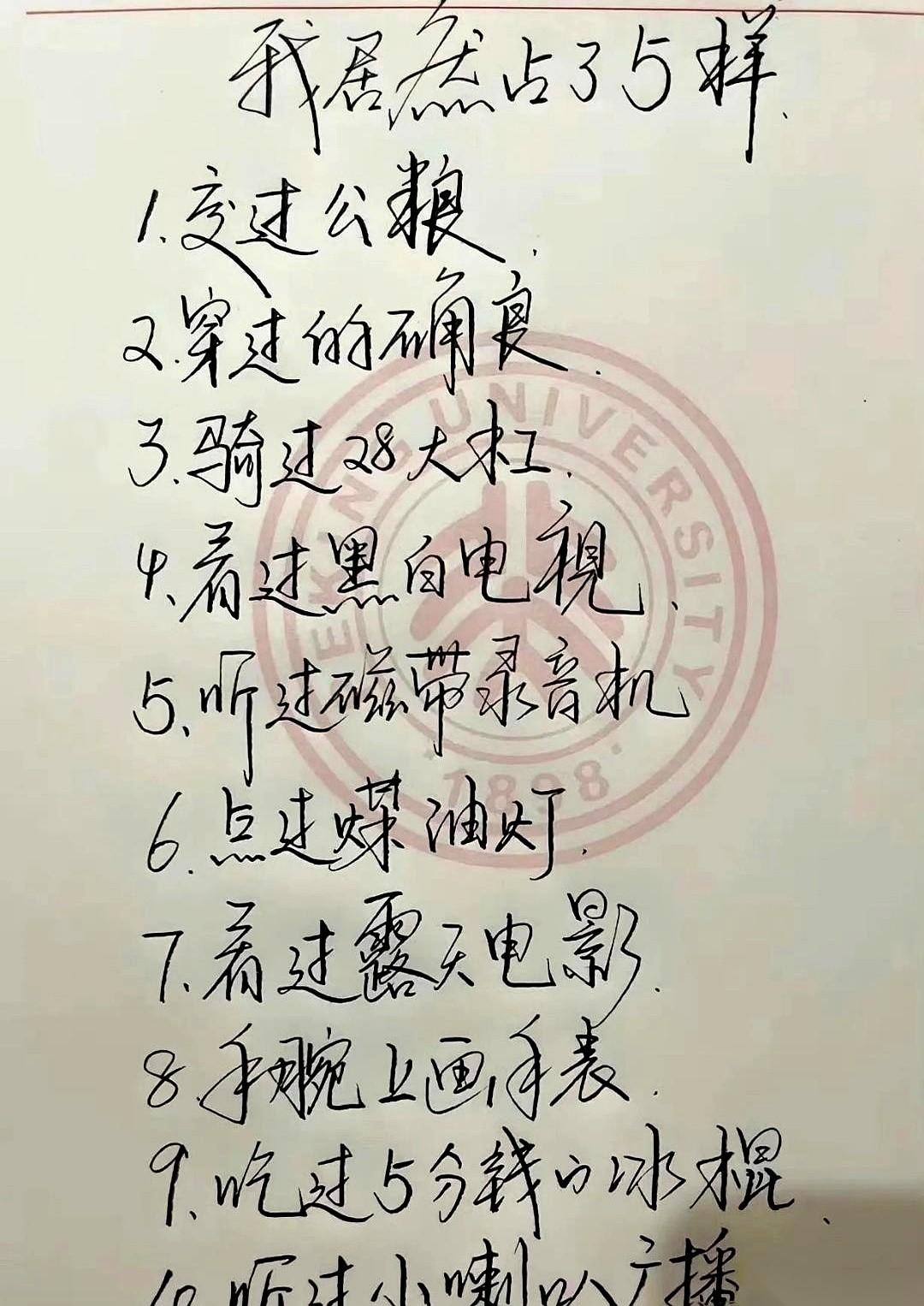

有那么一代人,早上醒来,第一件事是擦鼻孔,里面一层黑灰。这不是病,是煤油灯烧了一夜的印记,也是写完作业的“勋章”。 十岁前,家里没电。过年那几天,灯泡才会亮一下,像是天上的星星掉进了屋里。 后来断断续续有电了,晚上九点才来。家里买了台黑白电视,小得像个方盒子,被锁在木柜里。天线是根竹竿,立在院子中央,画面一闪,就得有个人冲出去,一边转竹竿一边吼:“好了没!”屋里的人扯着嗓子回应:“过了过了,往回一点!” 那会儿,最新潮的衣服叫“的确良”,滑溜溜的。攒了很久的布票,换来一件白衬衫,人立马挺拔三分。 最威风的坐骑,是一辆28大杠自行车。人还没车高,学车得从三角架里掏腿。停车更是个体力活,必须绕到车后,双手死死抓住后座,一只脚踩住车撑,整个屁股的重量往下坠,才能把那沉甸甸的家伙给支棱起来。磕了碰了,没人敢哭,因为那是用自行车票从上海换回来的新车。 手腕上没有表,就用圆珠笔画一个。袖子特意挽得高高的,有人问时间,就煞有介事地看一眼“表盘”,再抬头看看太阳,报出一个八九不离十的钟点。 村里放露天电影,比过年还热闹。消息一出,孩子们像炸了锅,根本不走大路,直接从别人家的田埂上抄近道,深一脚浅一脚地朝着那块发光的白布狂奔,身后是扑腾起来的尘土和一路的笑声。 五分钱能买一根冰棍,两分钱也能买一根,甜水顺着手往下淌。 那时候的快乐,好像都是跑出来的,喊出来的,用光了全身力气换来的。 这些不是穷,这就是生活本身。