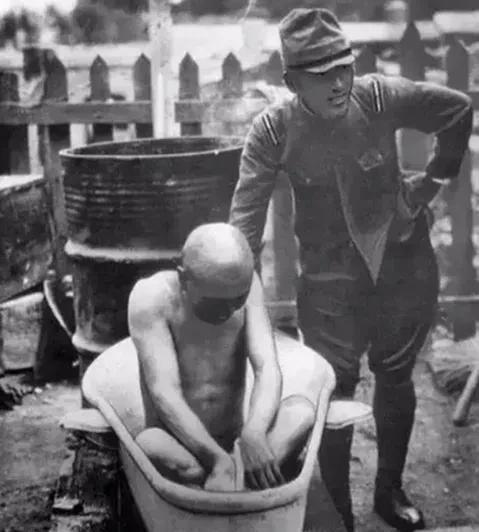

1940年,一个日本军官带人冲进了一个农户家,在屠杀了农户一家三口后,日军开始洗澡放松。然而,接下来发生的事,让人震惊不已。 如果不把镜头拉回到1940年那个闷热的夏日午后,我们很难理解什么叫“极致的荒诞”。 那一刻的冀中平原,空气里混杂着两种截然不同的气味:左边是未干的血腥气,右边是米酒受热后的甜香。 这是一个被撕裂的农家小院。就在五米开外的地方,一家三口的尸体横在篱笆墙根下,五岁的孩子手里可能还攥着半截没吃完的玉米饼。而在院子正中央,一口原本用来酿酒的大陶缸正在突突地冒着热气。 缸里泡着的不是高粱,是一个赤身裸体的日本军官。 现在是2026年1月,我们隔着86年的时光回看这一幕,依然会被那种非人的逻辑刺痛。这个留着仁丹胡的男人,正闭着眼睛哼着不知名的小调,热水漫过他的胸口,带给他一种征服者独有的酥麻感。 这不是一次简单的洗澡,而是一场赤裸裸的权力宣示。 根据《华北抗日根据地纪事》留下的碎片信息拼凑,这支十余人的日军小分队刚刚结束了一场名为“治安强化”实为屠杀的暴行。仅仅因为没搜出粮食,或者只是为了那半袋玉米面,他们就抹除了一户人家的存在。 在这个军官的脑子里,逻辑闭环早已完成:暴力已经把这里的反抗意识彻底格式化了。他笃定地认为,周围哪怕还有活着的中国人,此刻也早就吓破了胆,正躲在某个角落里瑟瑟发抖。 所以他脱了。脱得一丝不挂,把那把象征权威的军刀扔在了几米开外的磨盘上。 他的部下们也松弛得可怕,有的散在门口抽烟,有的正在翻箱倒柜找值钱的细软。在他们的认知里,这片土地已经是一个巨大的、沉默的猎场。 但他们算错了一个致命的变量:傲慢是有物理代价的。 就在那个军官把热毛巾敷在脸上的瞬间,他亲手为自己制造了一个无法弥补的“防御真空期”。在这个真空期里,他的视觉是零,听觉被水声覆盖,而那个能保命的硬壳——军装和武器,都不在触手可及的地方。 死神就在这个时候递出了邀请函。 篱笆墙的另一侧,一双眼睛已经盯了他很久。那是赵铁匠,一个平日里沉默寡言、只会对着铁砧挥汗如雨的汉子。 他没有像日军预想的那样逃跑。相反,这双常年锻造农具的手,此刻正死死攥着一柄几十斤重的大铁锤。那是他吃饭的家伙,现在成了索命的无常。 这是一场极不对称的博弈。一边是武装到牙齿的现代化军队,另一边是一个只有冷兵器的农民。但赵铁匠抓住了一个足以翻盘的漏洞:那个军官太舒服了。 几秒钟的死寂后,赵铁匠动了。 没有呐喊,没有冲锋的号角,他像一只在这个院子里生活了半辈子的老猫,利用地形和烟雾的掩护,悄无声息地摸到了米缸的后方。 这时候,那个军官可能正在想晚饭吃什么,或者在回味刚才杀戮的快感。 赵铁匠站定,深吸一口气,那双著名的“麒麟臂”瞬间暴起青筋。几十年的打铁经验,在这一刻并没有转化为一把锄头或镰刀,而是转化成了纯粹的、毁灭性的物理动能。 大锤带着风声呼啸而下。 那一瞬间发生的事情,没有任何文字能优雅地描述。随着一声沉闷到令人牙酸的巨响,米酒、洗澡水和罪恶的血液在空气中炸开,飞溅的液体甚至直接糊在了旁边那个正在点烟的士兵脸上。 那个不可一世的头颅,连一声惨叫都没来得及发出,就在物理层面直接消失了。 这就是绝对力量的宣判。在那一刻,所谓的武士道精神、所谓的皇军威仪,在一把生铁铸造的大锤面前,脆弱得像个笑话。 紧接着是短暂的冻结。 院子里的日军完全懵了。他们的大脑处理不了这种原始而暴烈的画面——长官的脑袋刚刚还在,现在却混在了洗澡水里。 等到赵铁匠挥舞着带血的大锤砸碎了第二个人的肩膀时,这些人才手忙脚乱地去抓枪。 这时候,那个农家小院狭窄的地形帮了大忙。日军引以为傲的三八大盖(步枪)因为枪身太长,在肉搏战里根本施展不开,反而成了累赘。而赵铁匠手里的大锤,却像是长了眼睛,每一击都带着复仇的烈火。 恐惧像瘟疫一样瞬间击穿了日军的心理防线。剩下的几个人甚至顾不上给长官收尸,连滚带爬地向村外逃窜。 赵铁匠没有恋战。在这个混乱的间隙,他做出了最冷静的选择。 他背起屋里瘫痪的老母亲,一头扎进了村外那片高过人头的青纱帐。那片无边无际的玉米地,在那个年代,就是中国农民最后的堡垒。这个故事并没有在玉米地里结束。 根据后来的记载,逃出生天的赵铁匠并没有变回那个只会打铁的农民。他找到了游击队,完成了一次惊人的身份重塑。 因为臂力惊人,他不需要像普通战士那样寻找依托物,就能端着机枪进行极其稳定的点射。那个曾经用来砸碎铁坯和鬼子头颅的力量,后来在战场上收割了无数侵略者的性命。 如今回望1940年那个血色的午后,那个死在酒缸里的日本军官,其实是一个巨大的历史隐喻。 当侵略者狂妄到敢在受害者的尸体旁裸体洗澡时,他们其实已经自己敲响了丧钟。因为他们忘了,这片土地上最沉默的人,手里往往握着最重的锤。