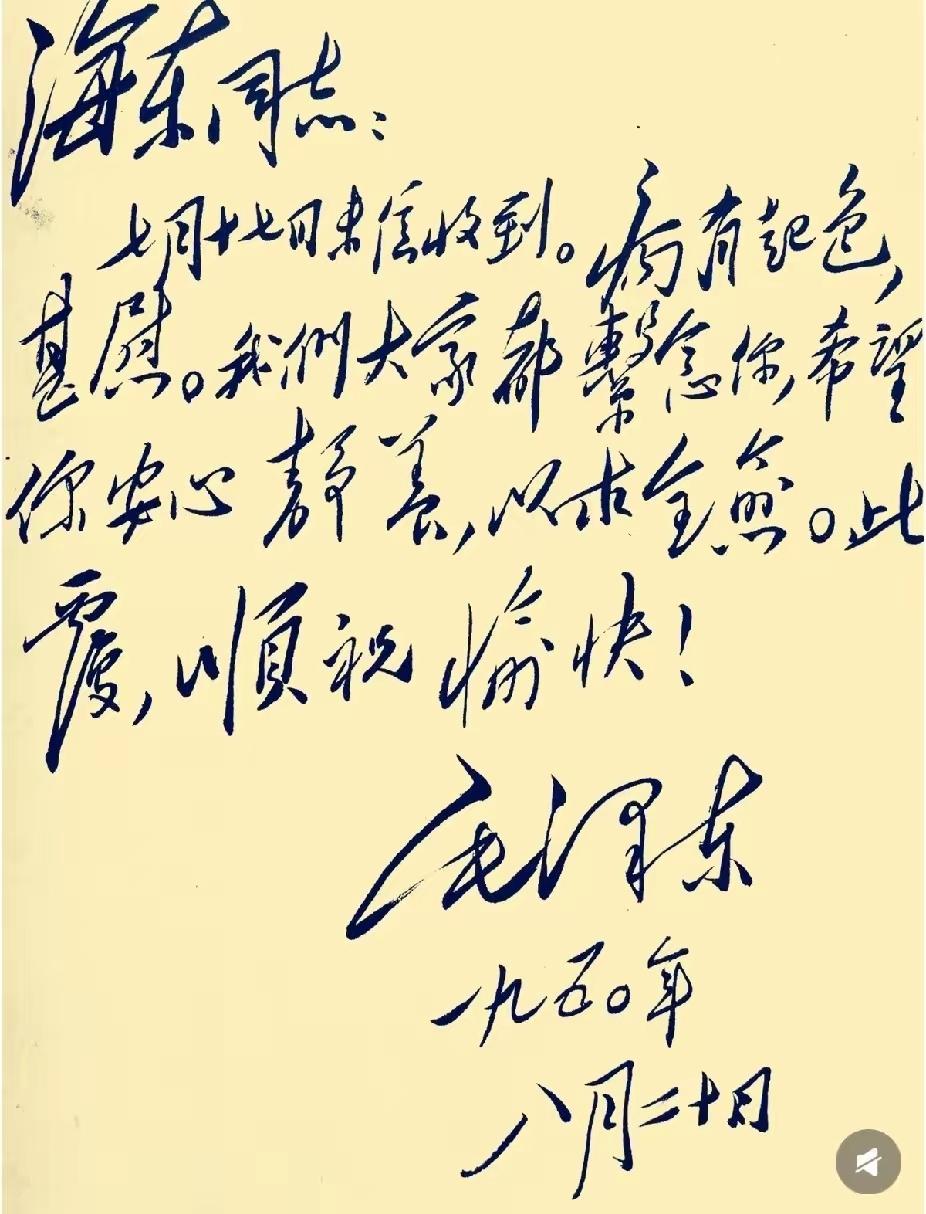

1939年,贺子珍知道毛主席再婚后失魂落魄,她找周总理评理,周总理说了这样一番话让她痛心流泪。 1939年,贺子珍在遥远的莫斯科收到了毛主席的一封信,看似一段简短的问候,却让她再难入眠。从此,她明确知道,一段走过血与火的革命伴侣关系已经划上了句号。 贺子珍这个名字,在新中国的革命史上从不陌生。年轻时她一头扎进了农民运动,井冈山时期,她并肩作战,是真正“打过仗、负过伤、流过血”的女性红军。 她与毛主席的结合,是在战火中建立起来的深厚感情。两人不仅是夫妻,更是战友。长征途中,她带伤行军,挺着身孕穿越雪山草地,始终紧随着队伍,从未掉队。 这份坚韧,是那个年代无数革命女性的缩影。1937年她远赴苏联疗伤,恰逢抗战全面爆发,各地局势动荡。她的离开原本只是短暂治疗,可这一分开却让两人之间的距离越来越远。 毛主席曾主动多次写信表示关切,但由于当时通信阻断、局势左右,贺子珍未能及时回应。此时的她正处于人生的又一个低谷,小女儿夭折、环境孤独、身体羸弱。 一系列打击让她对未来更加迷茫。直到1939年,周恩来赴苏疗伤时带来毛主席的信,这封信语气转冷,开头称呼从亲昵的“子珍”变成了“贺子珍同志”。 不长的几句话,却传递出一层明确的消息:二人已经回不到过去了。这信里没有一句责备,也没有情绪,只是淡淡地告知近况和一个新身份的界定。 信的最后一句“以后就是同志”像一把铁锈斑驳的钥匙,静静拧上了一段曲折岁月的门锁。这时候外界其实已渐有所闻。 江青在延安出现,新闻照片里的“毛主席夫人”身份不再含糊。塔斯社的消息固然远,但周恩来和邓颖超的确认让贺子珍明白,这不是传言,也不是一时安排。 她没有质问,没有责怪,只是安静坐着听周恩来解释。她知道很多事并不是一个人的选择,尤其在那个年代。 周恩来直言革命处于最艰难的阶段,需要稳定的家庭后院。毛主席这些年压力空前巨大,既要筹划战局,又要调兵遣将,生活起居连轴转。 江青是后来被派往延安搞文艺工作的,一开始并未公开身份,直到组织同意结婚,才逐渐浮现出家庭角色。 对于贺子珍而言,这些话她能听懂,但依旧难以接受,这不是简单的感情问题,而是她纵身投入的全部生命,突然被历史调转了航向。 她的低落情绪持续了一段时间,精神状态一度接近崩溃。这背后其实夹杂着一种无力感。在她心中,革命夫妻不是纸面夫妻。 他们一起走过那么多动荡岁月,相互救命、相互依靠,没有人比她更明白毛主席曾经经受的艰苦。但她又明白,这时代洪流容不下太多个人情感的纠缠,尤其在危难之年。 贺子珍在苏联后期表现出了极大的自制力,她继续参加学习与研究,在东方大学提升自己。原本的不甘也逐渐转化为沉静的接受。 1947年,她只身带着女儿回国,被安排至哈尔滨。不声张,不埋怨,也不曾提及过往往事。同志们之间都明白她经历了什么,但她从不多谈,就连毛主席后来表达关心。 也始终保持理性回应。1950年毛主席回信给她,说李敏在身边生活得好,勉励她注意身体,依旧以“革命第一”作结。 这简短几句又把两个人拉回到了那种曾经熟悉的革命语境里,感情像风干的叶子,没有飘落,却也不再青翠。 贺子珍这一生虽沉默寡言,但并非失语。她没有公开评价过毛主席,对江青也无指摘,更无消极情绪外泄。她始终用行动说明自己对革命事业的忠诚。 后来毛主席安排女儿婚事时,贺子珍同意,既是一个母亲的体谅,也是不言而明的宽怀。1959年深夜,贺子珍与毛主席在庐山的见面,是她沉默二十二年后的一次交集。 两个曾经并肩闯天下的人,就那样安静坐在一起说话。没有仪式,没有外人,也没有过多寒暄,仿佛只是朋友多年不见的短暂重逢。 她晚年性格依旧坚毅,身边人都说她寡言但不苦闷。她的体弱并未让她失去方向,她的感情转折也没有让她失去立场。 她把所有的情绪都交给了岁月,用亲历者的姿态走完了一段极不平凡的人生。这一切既说明了那个时代女性在革命中的地位,也映照出历史洪流中个体情感的艰难取舍。 贺子珍没有留下太多文字记录她的心情,但从那一封藏进抽屉再没拿出的信里,人们早已清楚,她永远站在曾经那一段战火情缘的对岸,不悲不喜地,看着它停在时间最深处。