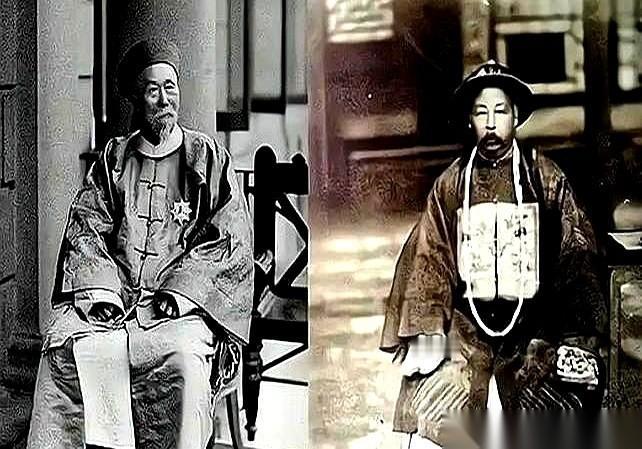

临死前袁世凯把儿子叫到床前:“你不要送葬,开枪打死穿红衣服的人。”几天后,他又把干儿子段芝贵叫来:“你穿红衣服送我,我才能上天堂。” 出殡那天,袁家门口一片素白,偏偏队伍里蹦出一抹红。那身红衣在人堆里晃眼,像故意来撞场子的。袁克定在远处死死盯着,手心都是汗,因为临死之前袁世凯在病床上嘱咐过他:别忙着跪在灵前哭,见到穿红衣的人,抬手就是一枪。 那天床边人多,护士、幕僚、亲信都围着,袁世凯先把他们一个个支走,只留儿子在身边。 屋里安静下来,只剩下粗重的喘息声,他像是攒了最后一点力气,把话一口气说完:不给自己送葬,记住穿红衣的人。至于那个人是谁,为何要在葬礼上穿这种大不吉利的颜色,他一句没解释。 说完这一茬,他把袁克定也打发出去,换人进来。这回被喊进屋的,是跟了他多年的干儿子段芝贵。两个人关系外头人都知道,从小站时的一名小军官,硬生生巴结成“干儿子”,一步步爬到天津北洋巡警总办的位置。段芝贵一进门,还以为又有什么差使等着,没想到听到的是另一套交代。 袁世凯盯着他说,出殡那天一定要来送葬,衣服得准备好,白的别穿,偏要穿红的。 说得一本正经,说穿上红衣,他在那边才好见人,还加了一句“这样我才能上天堂”。 这话要是单拎出来听,像半真半假的戏言,一和之前跟儿子的那番吩咐一拼,味道就变了。 段芝贵嘴上答应得痛快,一个“好”字就把话接过去,心里怎么想就没人知道了。对这种人,很多东西根本不用写在脸上。年轻的时候,在小站当小军官,见识到袁世凯手里的实权,立马换了一套活法。别人照章办事,他天天去“请安”,端茶倒水不嫌累,嘴上全是“为大人效死”“得您提携是第二条命”之类的话。 袁世凯这种老油子,一开始也觉得别扭,无事献殷勤,谁心里都打鼓。人终究要心腹,久了就顺水推舟,认下这个能说会来事的干儿子。认下之后,路就好走多了。升职调任,轮到人的时候,总得照顾自家圈子的人,段芝贵很快就坐到了天津北洋巡警总办的位置。 坐上这个位子,他那点本事也露出来了。见到达官显贵,笑得比谁都谦卑,腰弯得跟弓似的;轮到自己手下,就一脸冷硬,扣钱、罚站、使唤人从不手软。 下头的人背地里骂他是势利小人,可架不住这套在官场好使。他还摸透了袁世凯的喜好,知道老爷子好这一口,就四处给他物色年轻貌美的女子,再挑时间送上门。 有一回事情闹大,是一九零六年。 庆亲王载振到天津闲逛,看中了名伶杨翠喜。这个名字在当时不算陌生,有才子的感情系在她身上,李叔同就动过重金赎人的念头。 局面本来还能朝着“才子佳人”的方向发展,段芝贵硬生生插了一手,把杨翠喜送进了庆亲王府里。 庆亲王对这桩“献礼”极满意,又给他往上推了一把。 好处拿到手,麻烦也跟着来了。消息传到慈禧耳朵里,老太太大发雷霆,袁世凯也被牵着一起挨了板子。从那以后,袁世凯看这个干儿子,就多了几分戒备。面上还是那层父子称呼,心里知道,这是一棵随风晃的草,风往哪边刮,他就往哪边倒。 再往后,局势越搅越乱。段芝贵劝着、捧着,把袁世凯往“称帝”的路上推。心里盘算得明明白白,袁世凯一旦登基,自己这条线就鸡犬升天。 趁着权势,把鱼肉百姓、强抢民女当成顺手之事,仗着靠山硬,哪里想到身后人是怎么骂的。 一九一六年,帝梦破灭,袁世凯躺在病床上,知道这辈子翻不过去了。 眼前这些人,有真亲人,也有半路认的亲人,有帮过忙的,也有跟着捞好处的。谁能送终,谁会翻脸,算一算就明白。段芝贵这种人,嘴上叫“干爹”,关键时候要是看准机会,敢把整个袁家当肥肉分。 床边那两番话,就成了一个局。一边是亲儿子,一边是干儿子,中间隔着一身红衣。葬礼那天,棺木抬出门,哀乐声盖着人声,孝帛在风里乱晃,段芝贵果然穿着大红衣服出现,像一团火栽进白浪里。袁克定看见这抹红,立刻想起父亲临终那句“打死穿红衣的人”,抬手就是一枪。 枪声炸开,人群乱作一团。段芝贵毕竟在官场摸爬滚打多年,反应极快,当场闪开,掉头就跑,硬是从这口枪下逃过一劫。布好的局,破在一瞬间。 命没丢在袁家的丧事上,也没有被哪一次政局直接卷死,段芝贵的结局走的是另一条路。 官越做越大,心越狂,通宵打麻将,玩女人,身体一点点熬垮,五十六岁就收场,说不上长久。 袁世凯的结局更显眼。 称帝那一出,只撑了八十三天,骂声一浪高过一浪,“倒行逆施”的帽子压在头上,最后在众口诛讨中走完人生。病榻上的那点算计,看起来精细,落到现实里,也只剩下一地唏嘘。 一桩葬礼,一个红衣,一个没有打中的枪,把几个人的真面目照得明白。有人拿亲情当筹码,有人拿权势当赌注,走到最后,谁也没占到什么便宜。