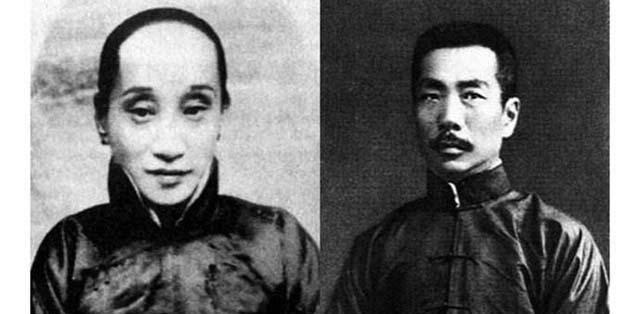

朱安临终前还念着自己的“儿子”周海婴,将所有遗产留给了他,而周海婴至死都不承认朱安这个“母亲”,从未探望过她却收下了她留的遗产,俩人真实的关系到底怎样呢? 1947年夏天,北京城热得跟蒸笼似的,空气里憋得慌。朱安,鲁迅先生嘴里那“老妈子给挑的媳妇”,到了人生最后一站,心里还惦记着“儿子”周海婴呢。她那双眼睛,深得像两口枯井,里头藏着的是这辈子说不完的憋屈和凄凉。人家常说:“人早晚得走,关键是得留个好名声。”朱安虽不是啥大英雄,但她的故事,就像是个时代的老照片,照出了那些被老规矩绑得死死的姑娘们的影子。 “有钱人家饭菜多得发臭,路边却有人冻死。”杜甫这诗,听着就像在说朱安的故事。她这一辈子,过得那叫一个憋屈。那时候,讲究个“父母之命,媒妁之言”,她就被这么推给了鲁迅,结果俩人过上了几十年有名无实的日子,跟俩室友似的。1947年6月,朱安小姐身子骨弱得跟纸片似的,整天躺在床上,眼神空洞地盯着天花板,心里头就惦记着她的“好大儿”周海婴。她给远在上海的许广平写了封信,那信里头啊,就是她最后的小小心愿:想着能和鲁迅先生一块儿长眠地下,再瞅瞅周海婴那小子一眼。结果嘞,这信跟丢进太平洋似的,连个泡儿都没冒。 朱安心里明镜似的,知道自个儿时日不多了,仨月没到,她就悄悄地走了。走之前,她还挺大方,把家底儿都掏空了——房子地契、书啊本啊的,一股脑儿全给了周海婴。她心里还琢磨着,周海婴怎么着也得来给她送最后一程吧,毕竟名义上也是母子一场嘛。可周海婴呢,压根儿就没打算认下这个“妈”。他心里头,亲妈就一个,那就是许广平。受新思想洗礼的周海婴,明白得很,要真认了朱安,不就等于说自个儿妈是小老婆了吗?这事儿,他可不干。鲁迅和朱安那档子婚事,简直就是一出“回家惊喜变惊吓”的大戏。周家说老太太快不行了,急召鲁迅回家,结果他一进门,嘿,好家伙,满屋子的红绸子,跟过年似的。这场景,简直就是鲁迅心里那块“封建礼教大毒瘤”的现场版。一边是老妈的期盼,一边是自由的呼唤,鲁迅心里那叫一个五味杂陈,最后还是孝顺的小船说翻就翻,向现实低了头,跟朱安踏上了婚姻的“不归路”。 婚后生活嘛,俩人就成了“同屋不同心的室友”。鲁迅对朱安,那简直是“眼不见为净”,交流?不存在的。朱安心里苦啊,她觉得女人这辈子就得靠男人点头才算数,于是拼了老命想当个好媳妇,指望哪天能打动鲁迅的心。可惜,这都是她自个儿的独角戏,鲁迅那边早就跟许广平搭台唱戏去了,还整出个周海婴来。但朱安还是死守着“正宫娘娘”的范儿,觉得自己就是周海婴的“亲妈”级别存在。 在北京,朱安的日子过得跟保姆似的,除了伺候老太太,就是对着空屋子发呆。她还老给上海的许广平和周海婴写信,打听小海婴长多高了,吃啥好的了,结果除了老太太的事儿,其他的都像是扔进了黑洞,连个响儿都没有。这大概就是传说中的“热脸贴冷屁股”,还贴得乐此不疲吧!打从1940年开始,朱安的身体就跟秋天的叶子似的,一天不如一天。按照绍兴的老规矩,人走了得有个“送斋水”的仪式,说白了就是子女得供上七七四十九天的水和饭,不让亡魂饿着。朱安啊,她自个儿还念叨呢,说等她两脚一蹬,周海婴那小子肯定忘不了她,得给她来这么一出,省得她成了孤魂野鬼,四处游荡。结果呢,嘿,她这如意算盘打空了。周海婴愣是没按她的剧本走,连“送斋水”都没来,许广平也没让她和鲁迅先生黄泉路上做个伴。朱安这辈子,那叫一个憋屈加心酸,连最后那点念想都没捞着。 说起来,朱安这辈子过得那叫一个憋屈。她啊,就跟守着个空壳子似的,硬是要撑着“正妻”的名头,就盼着鲁迅能瞅她一眼,认可她一下。结果呢,花儿都谢了,她这愿望还是镜花水月。最后,她就这么孤零零地走了,跟朵凋谢的花似的,无声无息。周海婴呢,虽然没认她这妈,但遗产倒是没客气,照单全收。这背后的故事,复杂得跟麻团似的,让人不得不感叹,人生啊,真是比戏还精彩,还无奈。朱安的故事,简直就是那个时代女性大部队的“心灵鸡汤”。她啊,就像被老封建的绳子五花大绑,自我和幸福都飞到九霄云外了。这命运,听着都让人心里头不是滋味。鲁迅先生说得好:“希望嘛,就跟地上的路似的,原来啥都没有,走的人一多,嘿,路就自个儿出来了。”朱安这一路,坑坑洼洼的,但她愣是给后来的姐们儿开了一条新路。