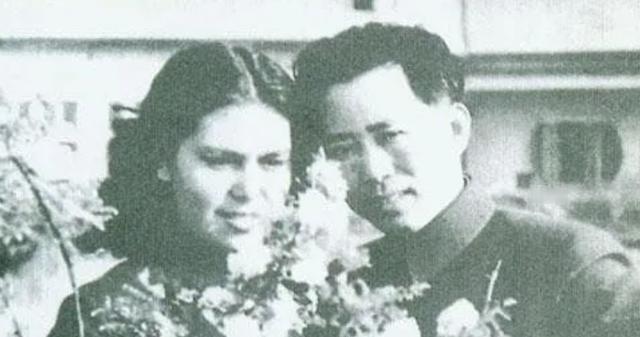

18岁嫁给35岁的男人,临终前还让妻子改嫁,刘亚楼到底图什么? 1946年,东北战火纷飞,刘亚楼作为一位身经百战的将军,正忙着指挥战斗。而此时,年仅18岁的翟云英因为一场“革命式”相亲,走进了这位比她大了17岁的男人的生活。两人婚后感情深厚,却因战争和革命事业聚少离多。1965年,刘亚楼因癌症去世,临终前,他却对妻子提出了一个让人无法接受的遗愿——让她改嫁。翟云英流泪拒绝,并用一生实践了自己的诺言。为什么刘亚楼会提出这样的要求?他的妻子又为何宁死不嫁呢? 【为什么会这样呢?我认为有以下几个原因】 1. 刘亚楼的责任感,不止于家庭 刘亚楼是新中国空军的创始人之一,他的责任感从来不止局限于家庭。他深知,自己这一生,欠妻子和孩子的太多。从战争年代的聚少离多,到建国后的日理万机,他几乎把全部的时间和精力都投到了事业上。可以说,翟云英担起了家庭的所有责任。但正因为如此,刘亚楼才会在生命的最后时刻,怀着深深的愧疚,希望妻子能够重新开始,找到一个可以陪伴她的人。这种请求看似冷酷,实则是他对妻子的另一种爱与体谅。 但问题在于,这种逻辑在翟云英这里完全行不通。在那个年代,夫妻之间的感情未必全靠日常相处维系,而是一种更为庄重的承诺。对于翟云英丈夫的离去并不意味着婚姻的结束。她的拒绝,既是对刘亚楼的深情,也是对婚姻忠诚的坚守。 2. 翟云英的选择,源于一种“革命式爱情” 翟云英与刘亚楼的婚姻,从一开始就带着浓厚的“革命”色彩。两人没有盛大的婚礼,只有简单的饭菜和战友的祝福。婚姻成为了一种革命信仰的延伸——共同的事业和理想,让两人的感情变得无比坚定。这种感情不同于现代人理解的“浪漫爱情”,它更多依赖于共同的信念和长久的坚守。 所以,当刘亚楼提出改嫁时,翟云英的拒绝其实是一种必然。她的爱情不是建立在日常陪伴上,而是建立在对丈夫人格、事业和信仰的认同上。丈夫去世后,她守寡一生,不是因为没有机会,而是因为她的感情已经“定格”在了那个与刘亚楼共度的岁月里。对于她改嫁意味着背叛,而坚守才是对丈夫、对婚姻的最好回应。 3. 年龄差与文化背景,让两人的感情更深刻 翟云英18岁嫁给35岁的刘亚楼,这样的婚姻在当时并不罕见,但两人之间的年龄差距却使他们的关系更像是师长与学生的结合。刘亚楼不仅是丈夫,更是翟云英精神上的引路人。从他对家庭的承诺,到他对事业的执着,都深深影响了翟云英的价值观。 而翟云英的文化背景也不容忽视。她的父亲是一位有着强烈民族情感的中国人,母亲则是来自苏联的女性,从小她就受到中西文化的熏陶。而刘亚楼的出现,不仅填补了她生活中的感情空白,也成为了她精神上的支柱。这样的关系,让翟云英对刘亚楼的感情更加深厚,而丈夫的去世,更像是她信仰的一部分随之消失。改嫁?对她来说根本不可能。 刘亚楼的遗愿,表面上看是对妻子的解脱,但实则是对她的一种深沉的爱。而翟云英的坚持,则体现了那个时代女性对爱情、婚姻和忠诚的理解。这样的故事,或许在今天看来有些难以理解,但在那个特殊的年代,它却是无数革命家庭的真实写照。